中学受験の理科 電流と電磁石~電磁石の強さと方位磁針の向き【1】

ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

2024/02/07

.jpg)

この演習問題は、かならず4つの学習を終えてから取りくんでください。

【電流と電気回路の基本】

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~この順番で学ぶと基本は完ペキ!

【電流と電気回路の応用1】

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~豆電球の直列と並列の組み合わせ

【電流と電気回路の応用2】

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~合成抵抗(中級編)の考え方

【電流と電磁石】

⇒ 中学受験の理科 電流と電磁石~これだけの習得で基本は完ペキ!

【問題】

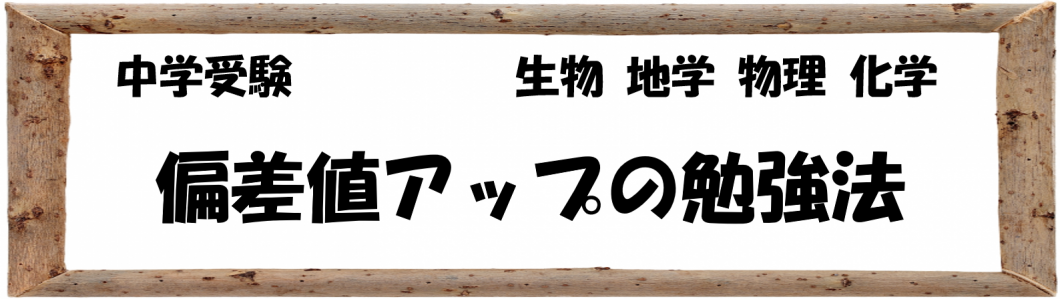

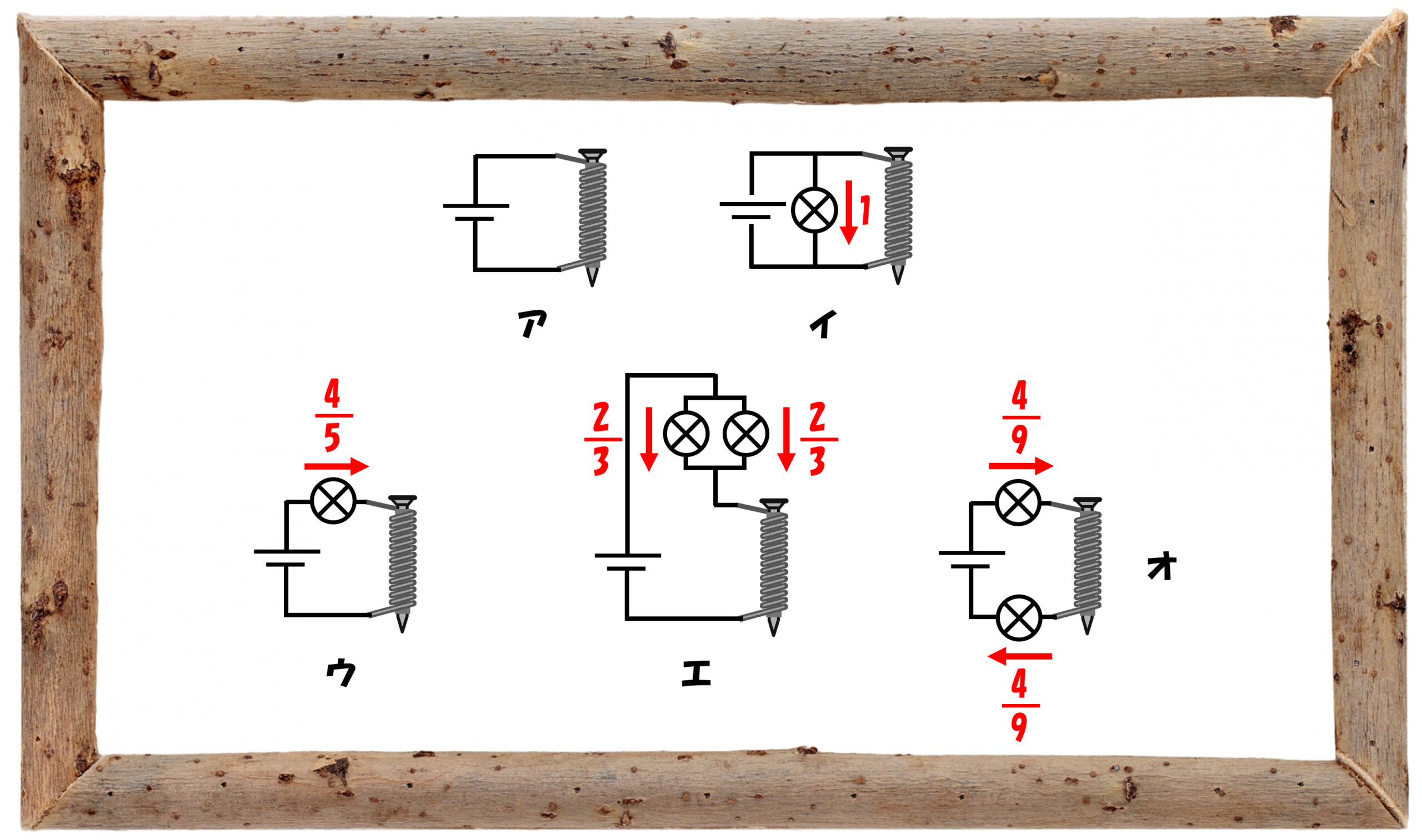

図のア~オで示したように、同じ電磁石を回路につなぎました。電磁石の強さが大きい順に、記号を使って答えましょう。ただし、強さが等しい場合は、等号を使ってください。

(例)ア > イ = ウ > エ > オ

解答と解説

【解答】

ア = イ > エ > ウ > オ

【解説】

同じ電磁石であれば、流れる電流が大きいほど強い磁石となりますから、「電流と電気回路」で解説した方法にしたがって、電流の大きさを調べればよいわけです。

ここで注意していただきたいのが、電磁石は「電流をよく通す銅の線でできた、導線をまいたもの」という点。つまり、単純に考えると「回路ア」はショート回路ということになります。じっさい、巻き数の少ない電磁石であれば、流れる電流が大きいため発熱して高温になるのです。

とはいえ、多くの場合は非常に長い導線(数メートル)を使って何回も巻きつけるため、導線の抵抗も大きくなります。コイルに使われる導線の太さや巻き数によって、コイル自体の抵抗は異なってくるわけです。

そのような事実を頭におきながら、この問題を現実的に考えてみましょう。

豆電球の抵抗を「1」、電磁石の抵抗を「α(アルファ)」とすれば、電磁石がある回路の抵抗は次のようになります。

【ア】

回路にあるのは電磁石1個だから、抵抗は「α」。

【イ】

並列回路で、電磁石がある回路には電磁石1個だから、抵抗は「α」。

【ウ】

豆電球1個と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「1+α」。

【エ】

豆電球の並列と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「1/2+α」。

【オ】

豆電球2個直列と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「2+α」。

豆電球の並列は「抵抗=1/2」で、「えっ!」と思った人は、もう一度ちゃんと復習しておいてくださいね。

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~合成抵抗(中級編)の考え方

抵抗の小さい順に並べると、

アとイ(α) < エ(α+1/2) < ウ(α+1) < オ(α+2)

したがって、電磁石に流れる電流の大きい(=電磁石の磁力が強い)順は、

ア = イ > エ > ウ > オ

もっと単純に考えるため、電磁石の抵抗を豆電球と同じ「α=1」と仮定すれば、電磁石がある回路の抵抗は以下となります。

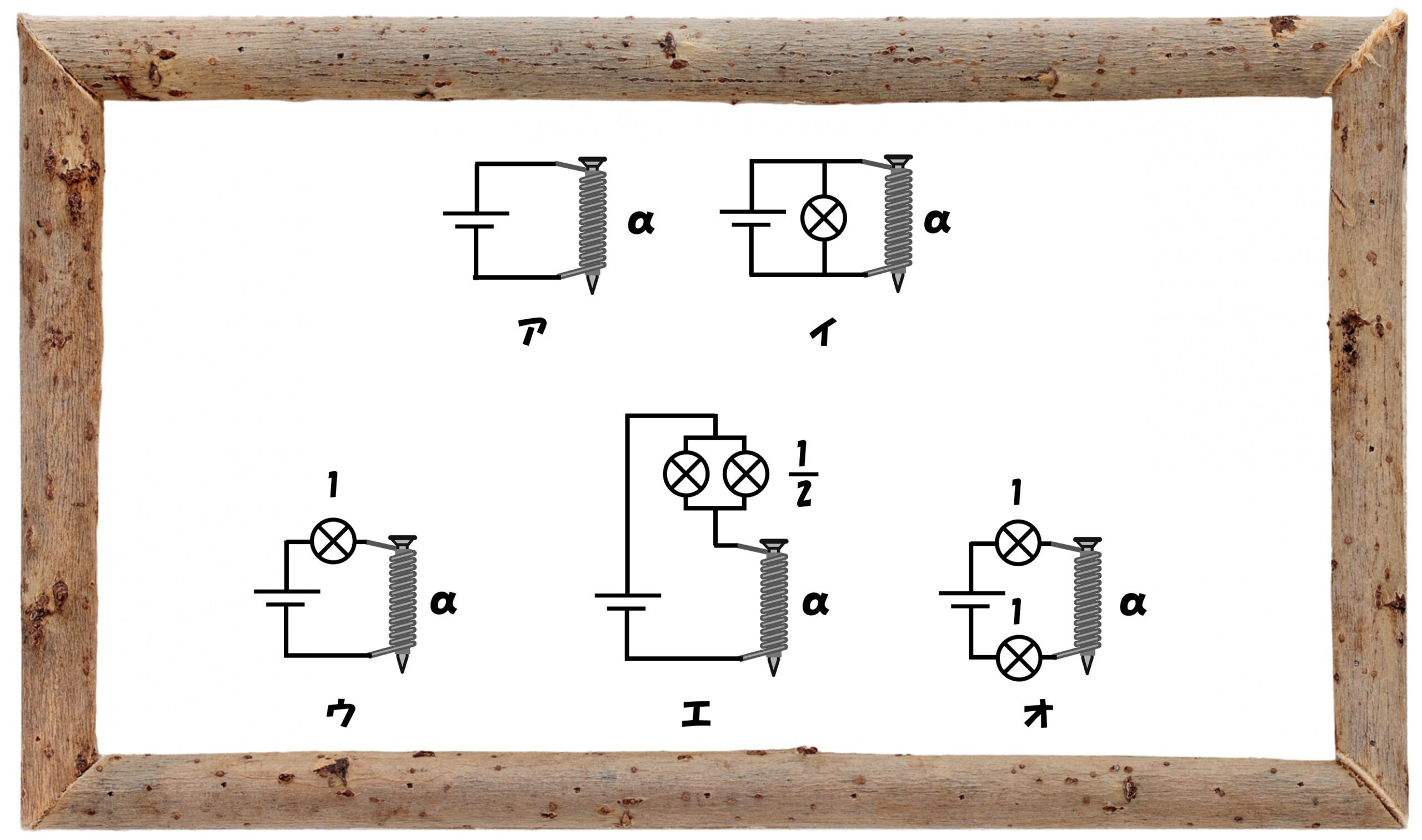

【ア】

回路にあるのは電磁石1個だから、抵抗は「1」。

【イ】

並列回路で、電磁石がある回路には電磁石1個だから、抵抗は「1」。

【ウ】

豆電球1個と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「1+1=2」。

【エ】

豆電球の並列と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「1/2+1=3/2」。

【オ】

豆電球2個直列と、電磁石1個の直列だから、抵抗は「2+1=3」。

抵抗の小さい順に並べても、さきほどと同じです。現実に近いかたちで正解するためには、電磁石を豆電球に置きかえて考えるのが、試験の本番では最も近道ではないでしょうか。

【電池のじゅ命】

抵抗の最も大きな「オ」は、電流が最も小さくなりますから、電池のじゅ命は最も長くなります。

【豆電球の明るさ】

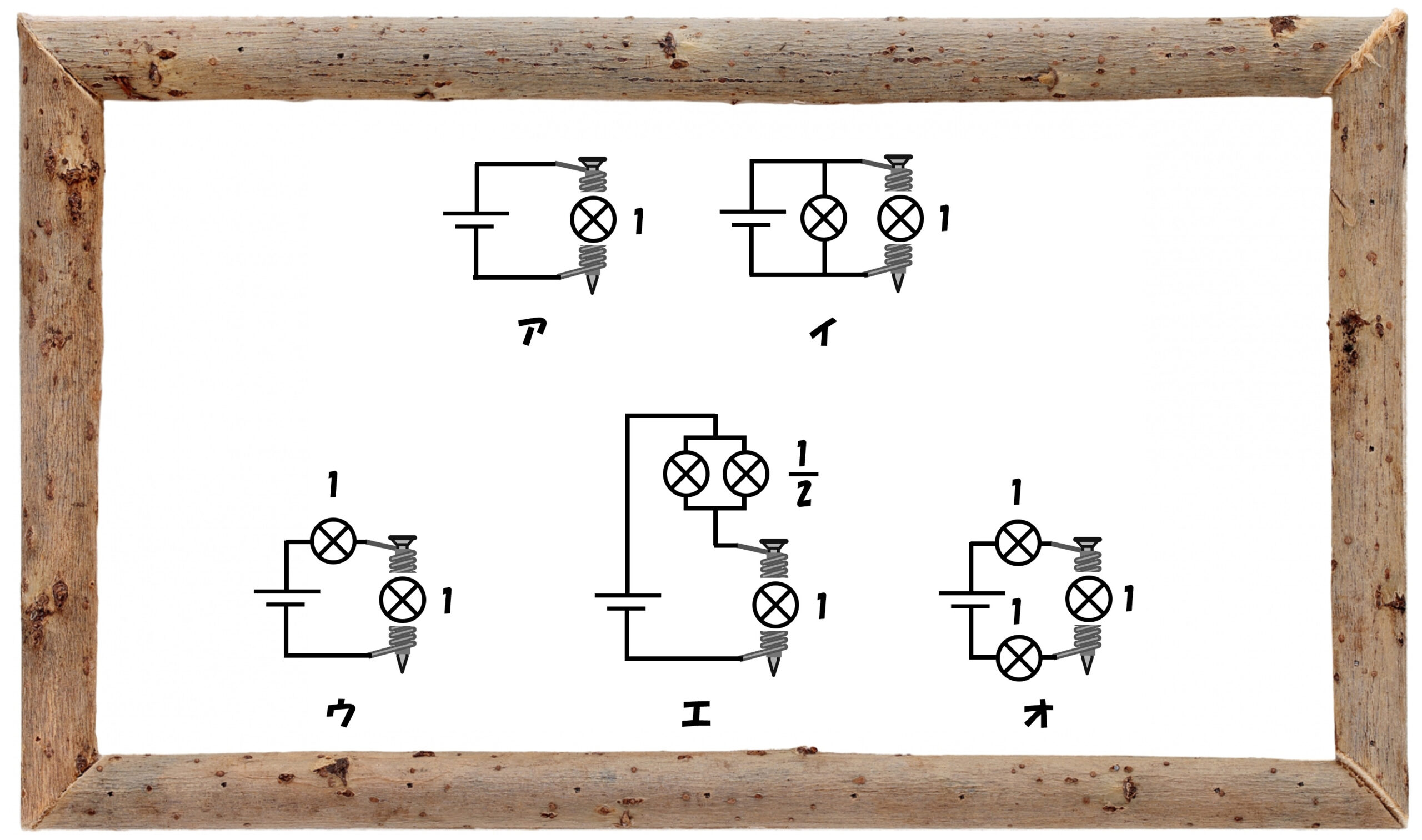

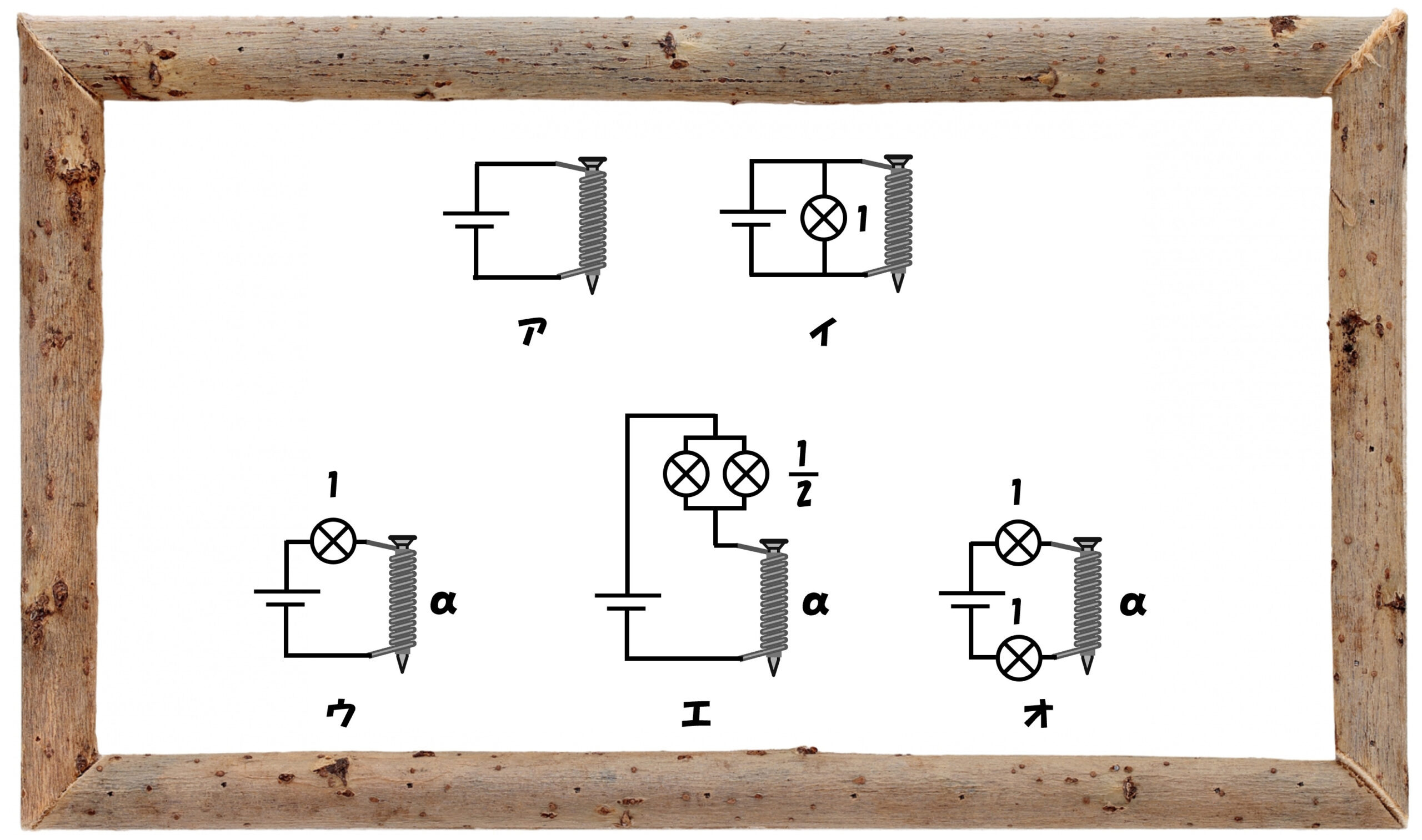

最後に、「豆電球の明るい順は?」と問われた場合を考えてみましょう。

太い導線で、巻き数が非常に少なければ、「電磁石の抵抗=ゼロ」ということになり、

【ア】

豆電球がないので関係ない。

【イ】

部分ショートのため、豆電球に電流は流れない。

【ウ】

豆電球1個だから、電流は「1」。

【エ】

豆電球の並列だから、各豆電球の電流は「1」。

【オ】

豆電球2個直列だから、各豆電球の電流は「2分の1」。

豆電球の明るい順は「ウ = エ > オ > イ」になります。ただし、現実を考えると電磁石の抵抗はゼロでないでしょうから、このように回答するのはやめるべきです。

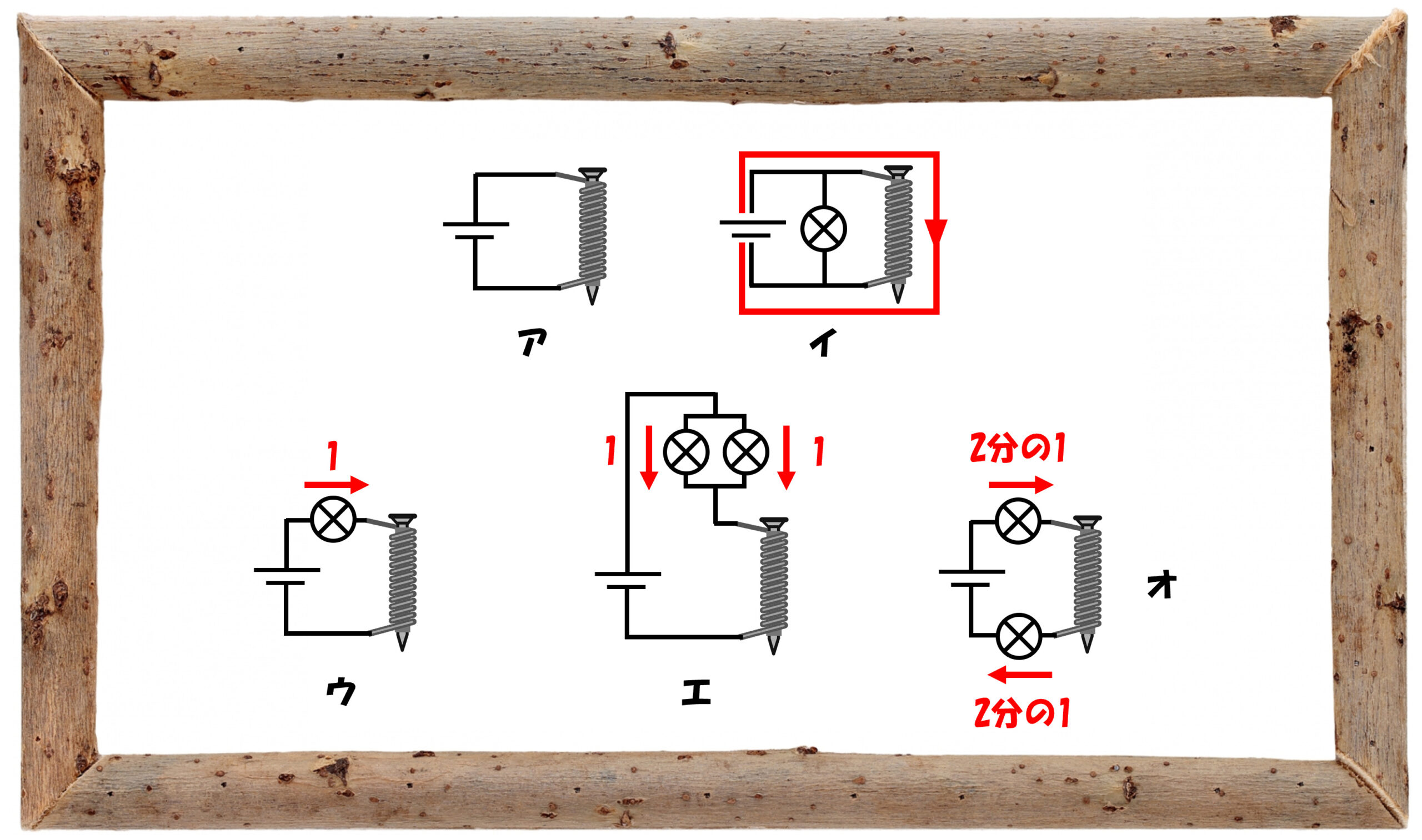

電磁石の抵抗が「α=1/4」(巻き数は少なめ)であれば、

【ア】

豆電球がないので関係ない。

【イ】

豆電球1個だから、電流は「1」。

【ウ】

抵抗は「1+1/4=5/4」、豆電球の電流は「4/5」。

【エ】

抵抗は「1/2+1/4=3/4」、全体の電流が「4/3」なので、各豆電球の電流は「2/3」。

【オ】

抵抗は「2+1/4=9/4」、各豆電球の電流は「4/9」。

豆電球に流れる電流の大きい(=豆電球が明るい)順は、

イ > ウ > エ > オ

電磁石の抵抗が「α=1」(豆電球と同じ)だと、

【ア】

電球がないので関係ない。

【イ】

豆電球1個だから、電流は「1」。

【ウ】

抵抗は「1+1=2」、豆電球の電流は「1/2」。

【エ】

抵抗は「1/2+1=3/2」、全体の電流が「2/3」なので、各豆電球の電流は「1/3」。

【オ】

抵抗は「2+1=3」、各豆電球の電流は「1/3」。

豆電球に流れる電流の大きい(=豆電球が明るい)順は、

イ > ウ > エ = オ

先ほどの順番と、少しだけ違います。

-scaled.jpg)

念のため、電磁石の抵抗を「α」で考えると、豆電球のある回路の抵抗は

ア:豆電球なし

イ:1

ウ:1+α

エ:1/2+α

オ:2+α

各豆電球に流れる電流は

ア:豆電球なし

イ:1

ウ:1 /(1+α)

エ:[1 /(1/2+α)]÷ 2

オ:1 /(2+α)

であり、算数的に比べると、イが最も大きい(=最も明るい)ことに違いないわけですが、豆電球の明るい順を本番で考える時間はありません。

結論としては、もし本番でこのような問題が出てしまったら、「α=1」つまり電磁石を豆電球に置きかえる方法をオススメします。

次の問題演習は、「電磁石2」です。

⇒ 中学受験の理科 電流と電磁石~電磁石の強さと方位磁針の向き【2】

2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!

くわしくは、以下の記事をご覧ください。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

スポンサーリンク

スポンサーリンク