中学受験の理科 地層の順番~地層と岩石(2)

ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

2023/08/25

地層と岩石(1)では、「正断層と逆断層の判断方法」および「岩石の覚え方」を紹介しました。この記事では、地層のできかたと順番について、詳しく解説していきます。

まず「地層と岩石(1)」を理解してから、この記事を読み進めるようにしてください。

⇒ 中学受験の理科 地層と岩石(1)

地層を考えるとき、最初に頭を切りかえなければならないことは、地層として積み重なるのは地上でなく湖底や海底だということ。地層やボーリング調査の写真を見たことがある人ほど、エッと思ってしまうわけです。ちなみに、地上で積もるものといえば、火山灰くらいでしょう。

そもそも地層というのは、長~い年月をかけて作られるものであり、その間には地球の表面も隆起(りゅうき:もりあがる)や沈降(ちんこう:しずむ)を繰り返します。いま地上で見ている地層は、大昔に湖底や海底で作られたものが、隆起して目の前に現れているのですね。

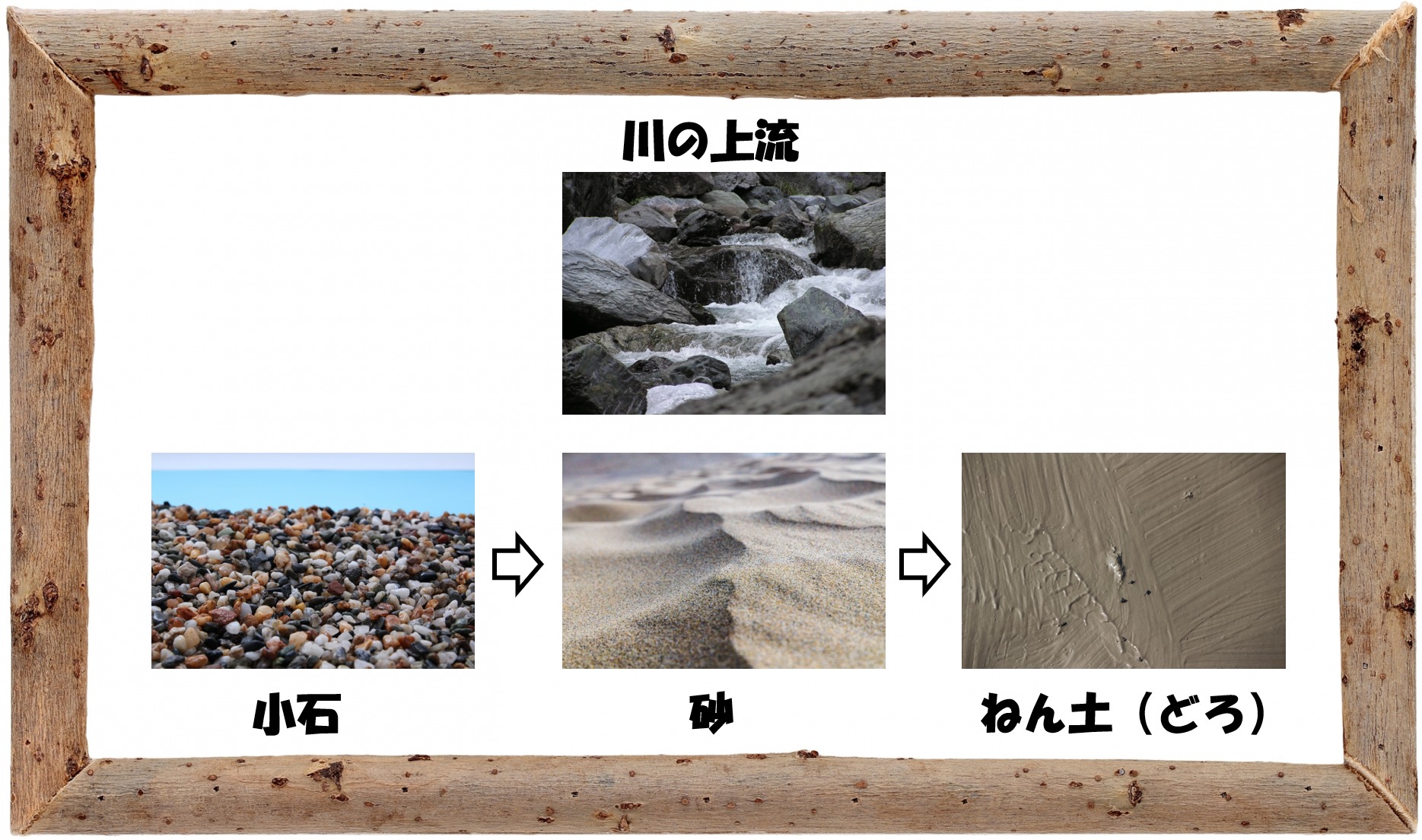

では、どうして湖底や海底に地層が積み重なるのかといえば、積もるものが川の流れによって運ばれてくるから。地層として積もるものとは、次の3種類です。

- 小石

- 砂

- ねん土(どろ)

【補足】

川に運ばれず地層として積もるものには、火山灰や生物の死がいなどがあります。

上流の岩(川底や川岸)がけずり取られて、水の流れによって下流に運ばれていくうちに、岩はぶつかり合いながら、ツブが小さく角が取れていきます。ツブの大きい順(ツブの重たい順)に、「小石 > 砂 > ねん土(どろ)」となっていくわけです。すべて、もとは同じ岩だったのですね。

川の行き先は湖や海ですから、運びこまれた「小石、砂、ねん土(どろ)」が、最終的には湖底や海底に積み重なっていきます。ここから先は、海底を例にして、さらに具体的な姿を見ていきましょう。

本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。どうせなら、合格に向かって近道で確実に効率よく! くわしくは、以下からどうぞ。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

地層の順番1~小石・砂・ねん土(どろ)

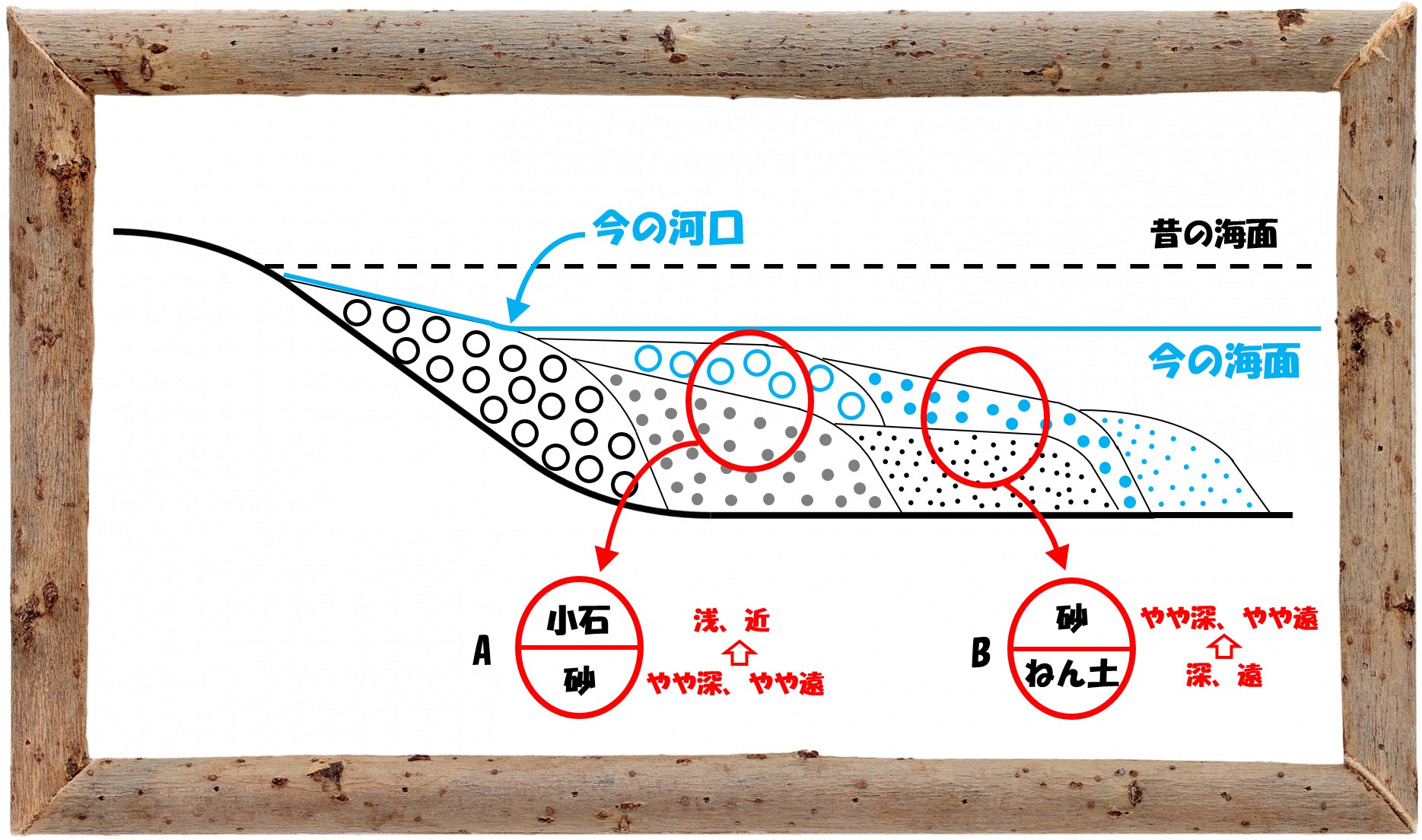

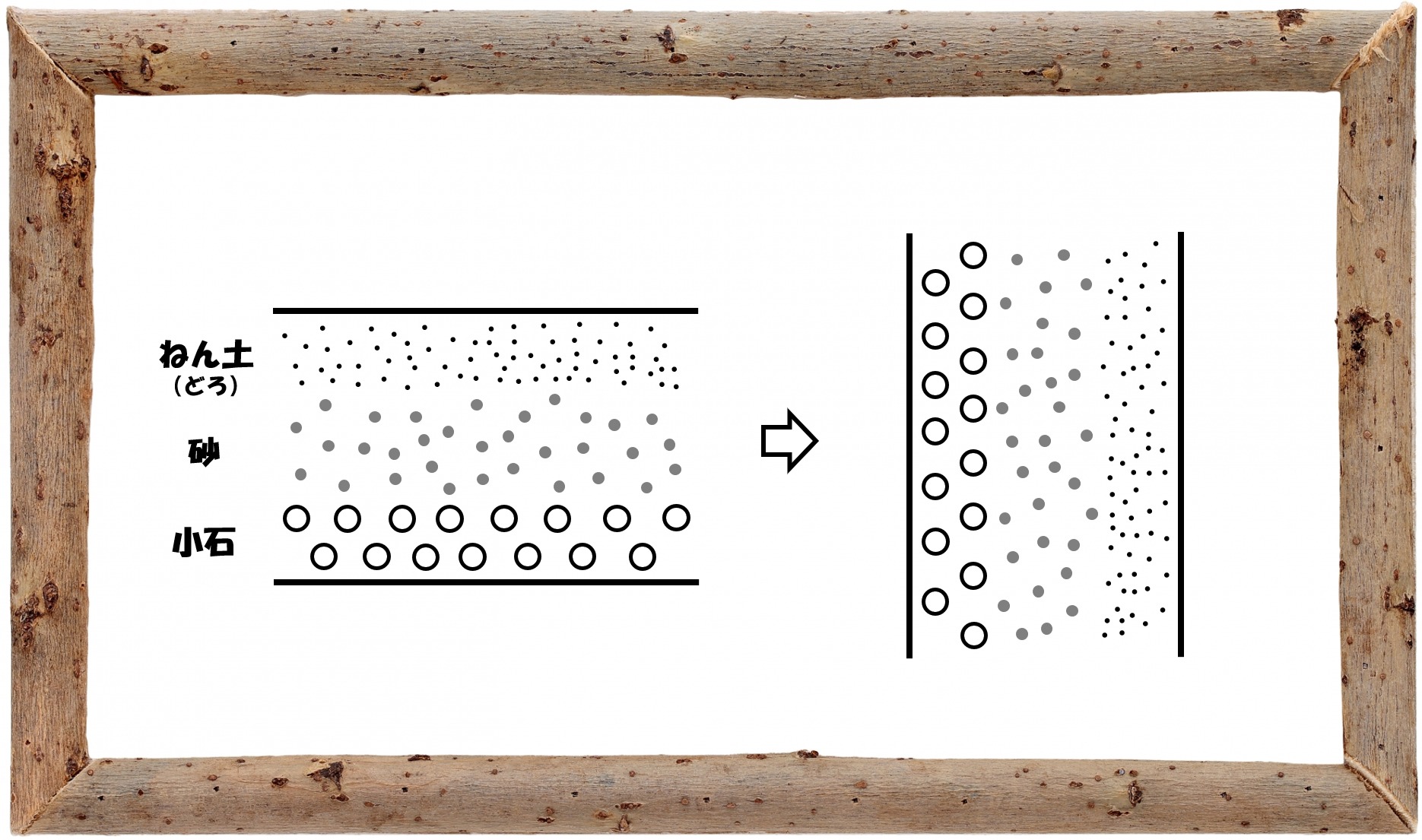

川と海との境い目は河口であり、川が運んできた小石・砂・ねん土(どろ)は、河口から海に向かっていっせいに投げこまれます。ツブの大きさ(重さ)が異なるものが水中に放たれたとき、それまでの勢いで沖に向かっていくものの、もともと岩だったのですから次第に海底へと沈んでいくわけです。

当然のことながら、ツブの大きい(重い)ものは早く沈みますが、小さい(軽い)ものはなかなか沈まずに、長いあいだ海中を漂いながら遠くまで達します。つまり、下図で示すように、小石は河口の近くに積もり、砂・ねん土(どろ)の順で海底に積もる位置が河口から遠ざかっていくのです。

下図が地層の基本パターンとなります。次のような特ちょうがありますので、しっかりと理解しておいてくださいね。

- 河口からのきょりが近い順に、小石、砂、ねん土(どろ)。

- 海の深さが浅い順に、小石、砂、ねん土(どろ)。

- 土地(海底)が隆起(りゅうき)すれば海は浅くなり、沈降(ちんこう)すると深くなる。

.jpg)

地層の順番2~海の深さ・河口からのきょり

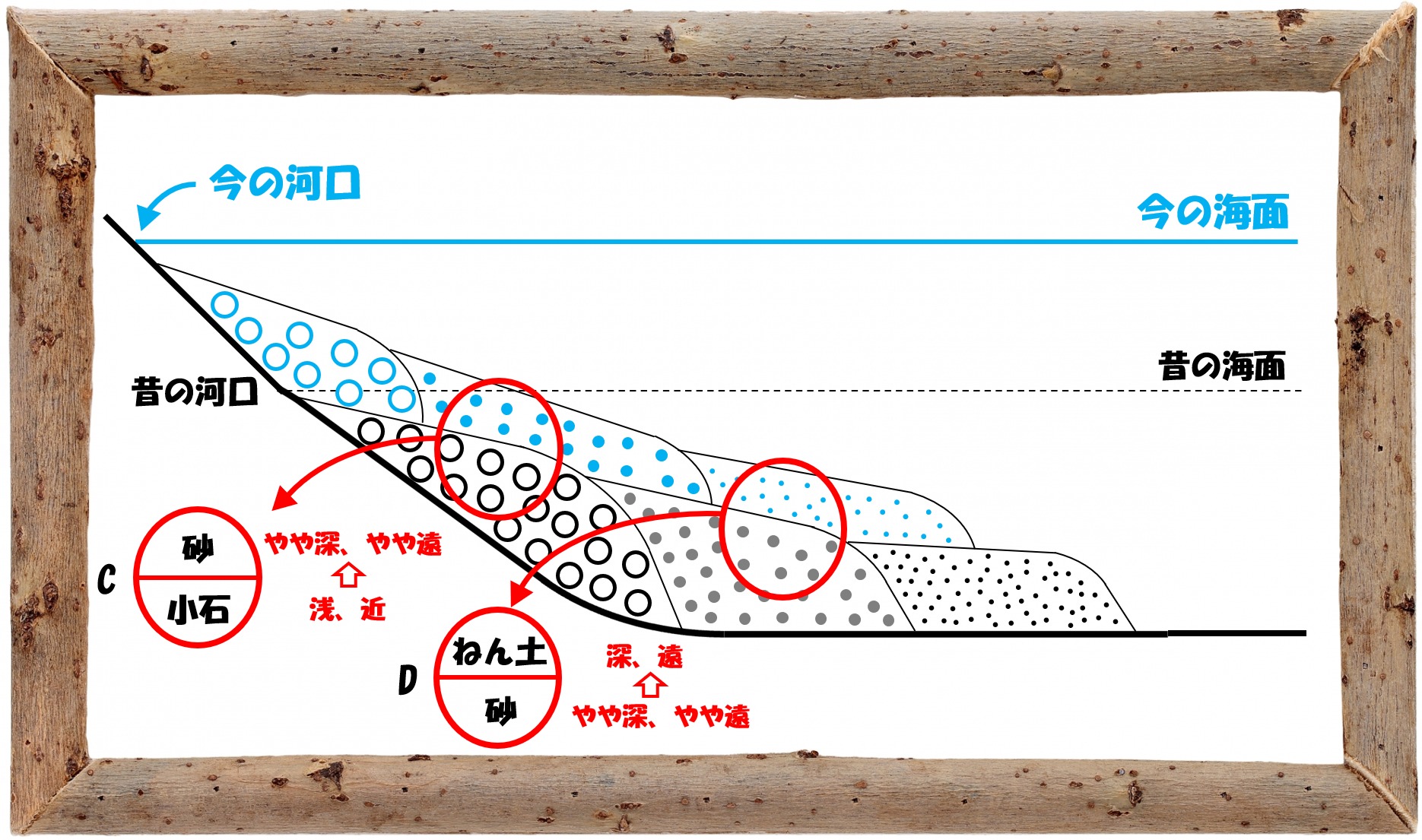

基本パターンに対して、さらに長い時が経過して、地形が変化した場合を考えます。たとえば、土地(海底)が隆起(りゅうき)すれば、昔は海底だった部分も地上に現れてきたりするわけです。もちろん、河口の位置も変わります。

そのようすを示したのが、下図です。土地(海底)が隆起(りゅうき)したのですから、昔の河口は地上へと移動し、今の河口から近い順に小石・砂・ねん土(どろ)が積もっていきます(青色で示した部分)。

.jpg)

昔に積もった部分と、いま積もっている部分とでは、ツブの大きさ(重さ)がずれていることが分かりますね。やがて土地(海底)がさらに隆起(りゅうき)して地上に現れると、地層として観察することができるわけです。

A地点の地層は「下が砂で、上が小石」、B地点は「下がねん土(どろ)で、上が砂」です。つまり、下よりも上の層のほうが、ツブの大きな地層となっています。もちろん、地層は下から上に積もっていくのですから、この地域はツブが大きくなる方向に地形が変化していったことになりますね。

別のいいかたをすると、地層を観察して下よりも上のほうが大きなツブであれば、この地域は土地(海底)が隆起(りゅうき)して海が浅くなり、河口からのきょりは近くなったことが分かるわけです。

逆に、土地(海底)が沈降(ちんこう)して、海が深くなった場合はどうでしょうか。昔の河口は、海の中に沈んでしまいました。

下図のように、今の河口から近い順に小石・砂・ねん土(どろ)が積もっていきます(青色で示した部分)。

.jpg)

やがて土地(海底)が隆起(りゅうき)して、地上に現れたときの地層を観察してみましょう。

C地点の地層は「下が小石で、上が砂」、D地点は「下が砂で、上がねん土(どろ)」。下よりも上の層のほうが、ツブの小さな地層となっています。つまり、この地域はツブが小さくなる方向に、地形が変化していったことになるわけです。

いいかえると、地層を観察して下よりも上のほうが小さなツブであれば、この地域は土地(海底)が沈降(沈降)して海が深くなり、河口からのきょりは遠くなったことが分かります。

そろそろ頭が混乱するころなので、テストに出たとき考える方法を解説しておきましょう。もう一度、基本パターンにもどり、ツブの大きさと地形との関係を整理してみます。

- 小石:海の浅いところ。河口から近いところ。

- 砂:海のやや深いところ。河口からやや遠いところ。

- ねん土(どろ):海の深いところ。河口から遠いところ。

この関係を、地層の図に書きこんでしまうのです。たとえば、A地点とB地点の場合だと、下図のようになります。

海の深さは、A地点が「やや深い」から「浅い」、B地点は「深い」から「やや深い」なので、ともに浅くなったということです。

河口からのきょりは、A地点が「やや遠い」から「近い」、B地点は「遠い」から「やや遠い」ですから、ともに近くなったことが分かりますね。

同じようにすると、C地点とD地点の場合では、下図のようになります。

海の深さは、C地点が「浅い」から「やや深い」、D地点は「やや深い」から「深い」なので、ともに深くなったということです。

河口からのきょりは、C地点が「近い」から「やや遠い」、D地点は「やや遠い」から「遠い」ですから、ともに遠くなったことが分かります。

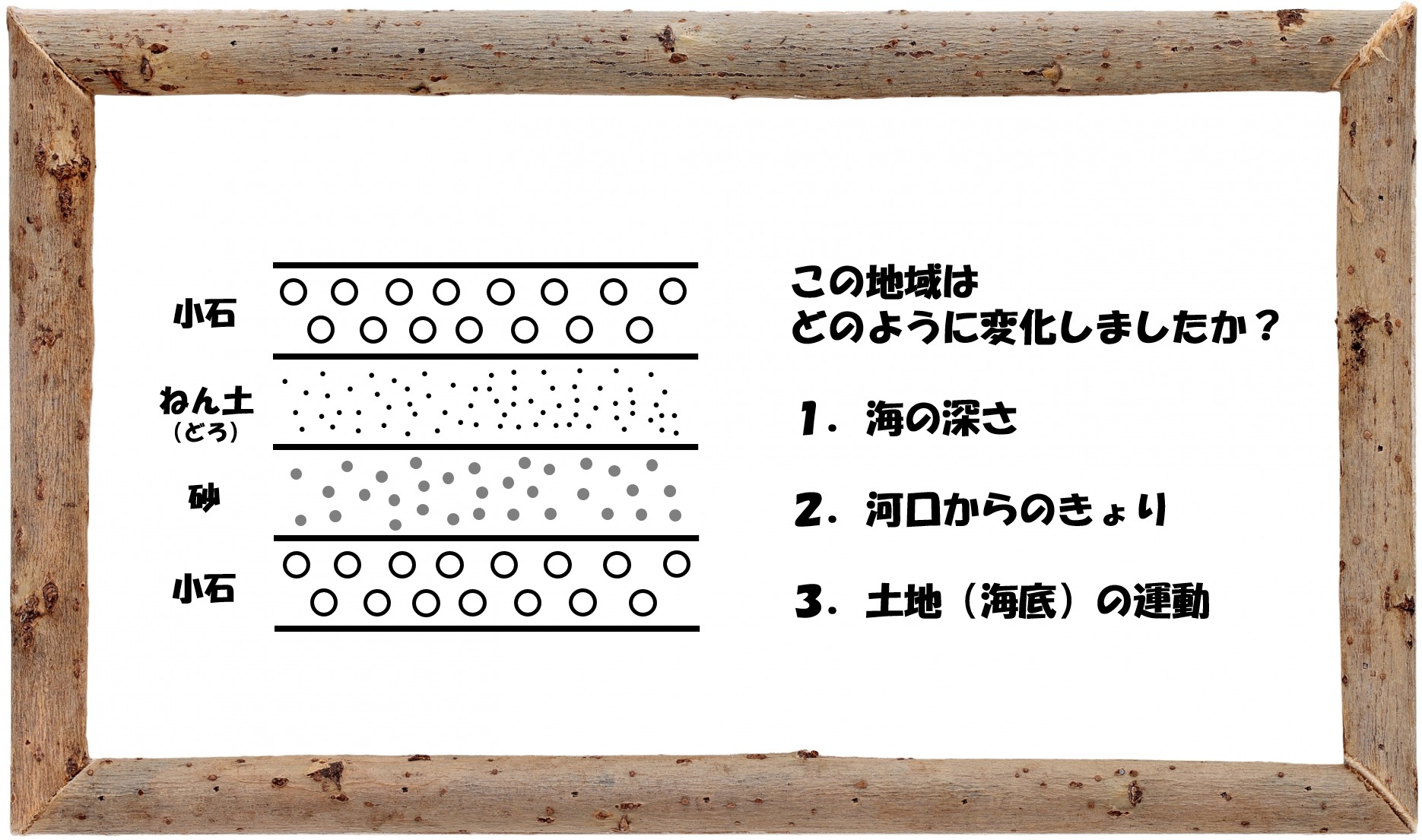

それでは、次のような場合はどうでしょうか。

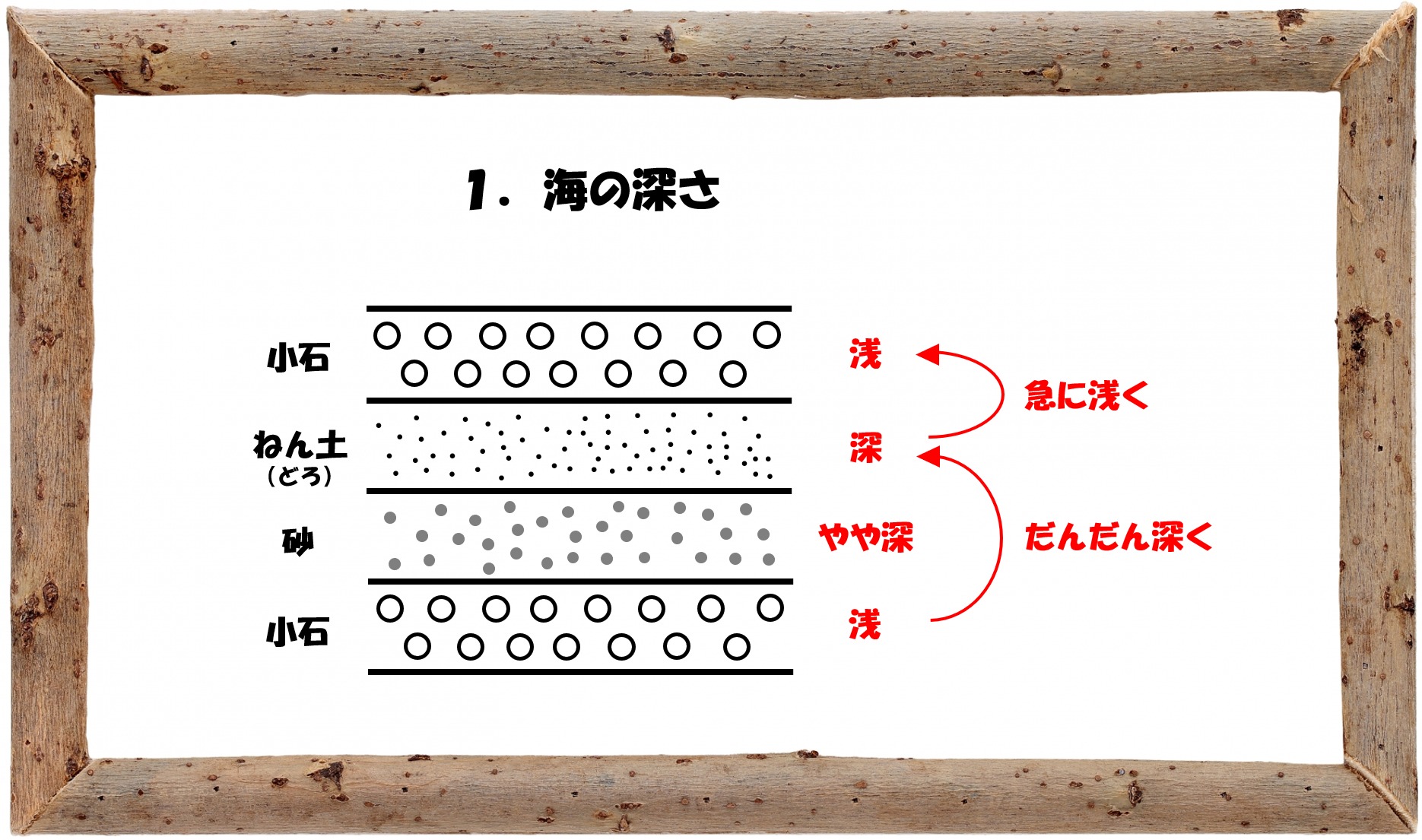

最初は、海の深さ。下図のように、「小石は浅い」「砂はやや深い」「ねん土(どろ)は深い」という特ちょうを書きこみます。そして、下から順に変化を見ていけば、「はじめ浅かった海が、だんだん深くなり、それから急に浅くなった。」ことが分かります。

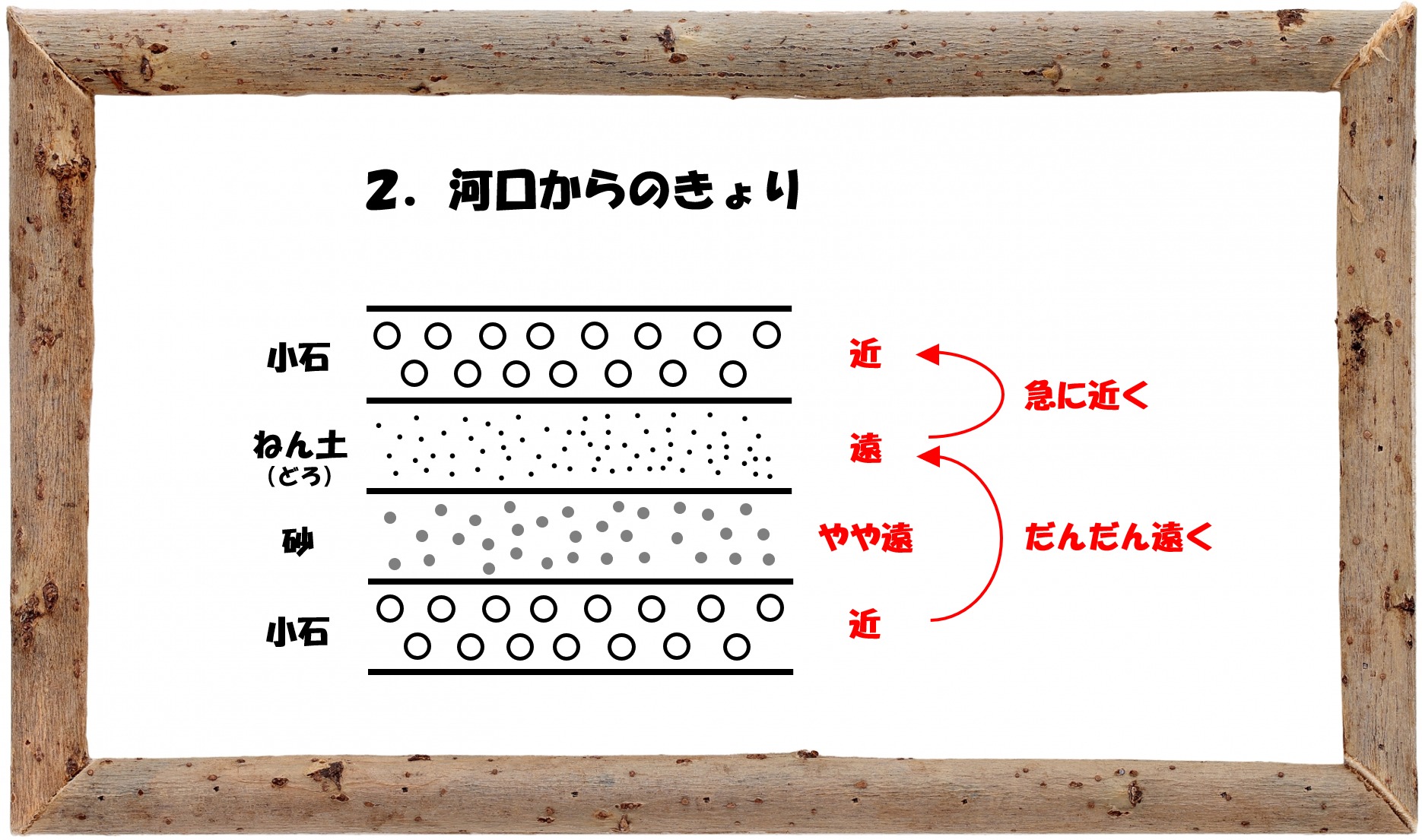

次は、河口からのきょり。下図のように、「小石は近い」「砂はやや遠い」「ねん土(どろ)は遠い」という特ちょうを書きこみます。そして、下から順に変化を見ていけば、「はじめは近かったが、だんだん遠くなり、それから再び急に近くなった。」ことが分かりますね。

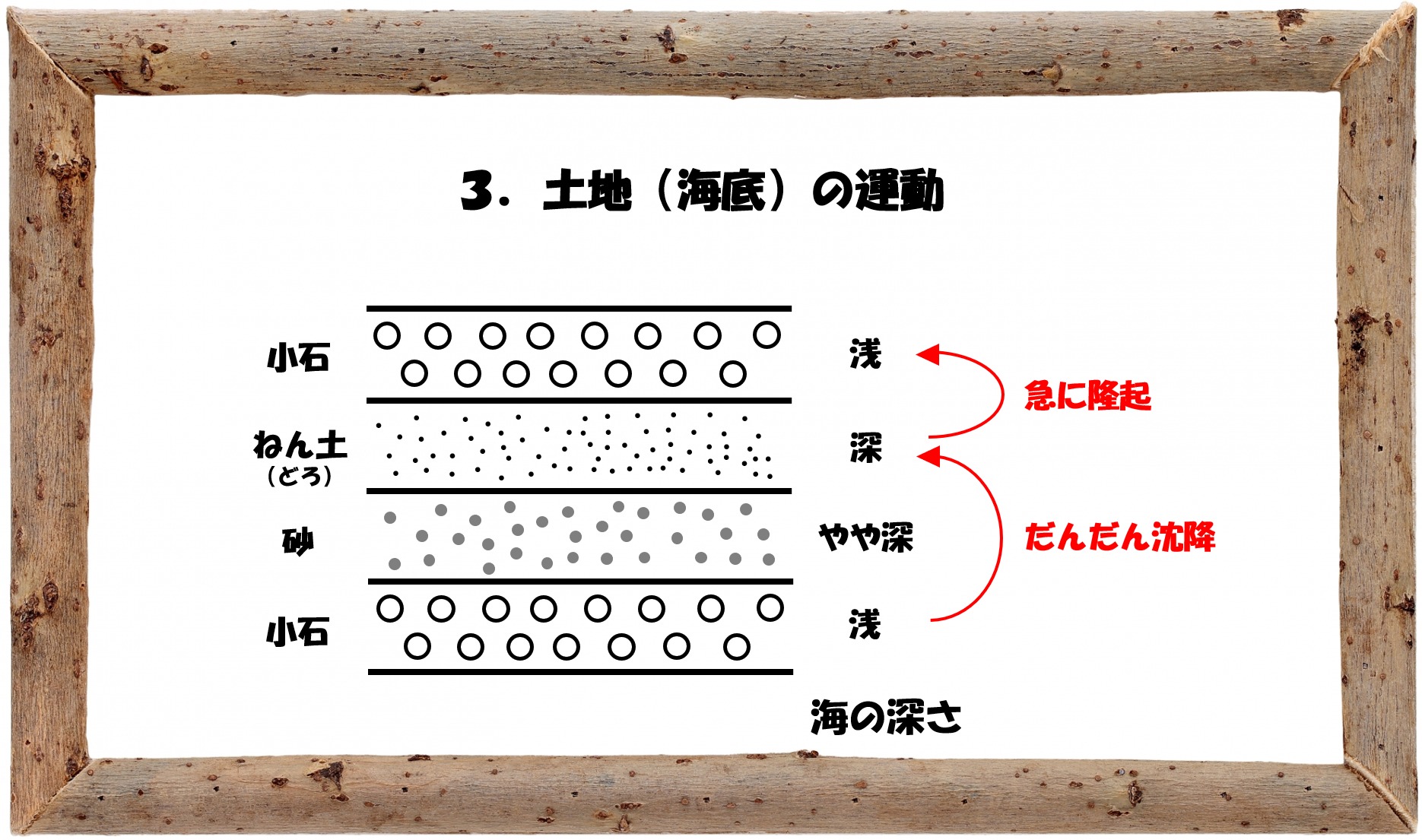

最後は、土地(海底)の運動です。この地域では、海の深さが「はじめ浅かった海が、だんだん深くなり、それから急に浅くなった。」ことから、「だんだん沈降し、それから急に隆起した。」ようですね。

地層の順番3~しゅう曲

前の記事(正断層と逆断層)で、両側から強くおされ続けると、逆断層が生じることを説明しました。見ていない人は、まず確認してください。

⇒ 中学受験の理科 地層と岩石(1)

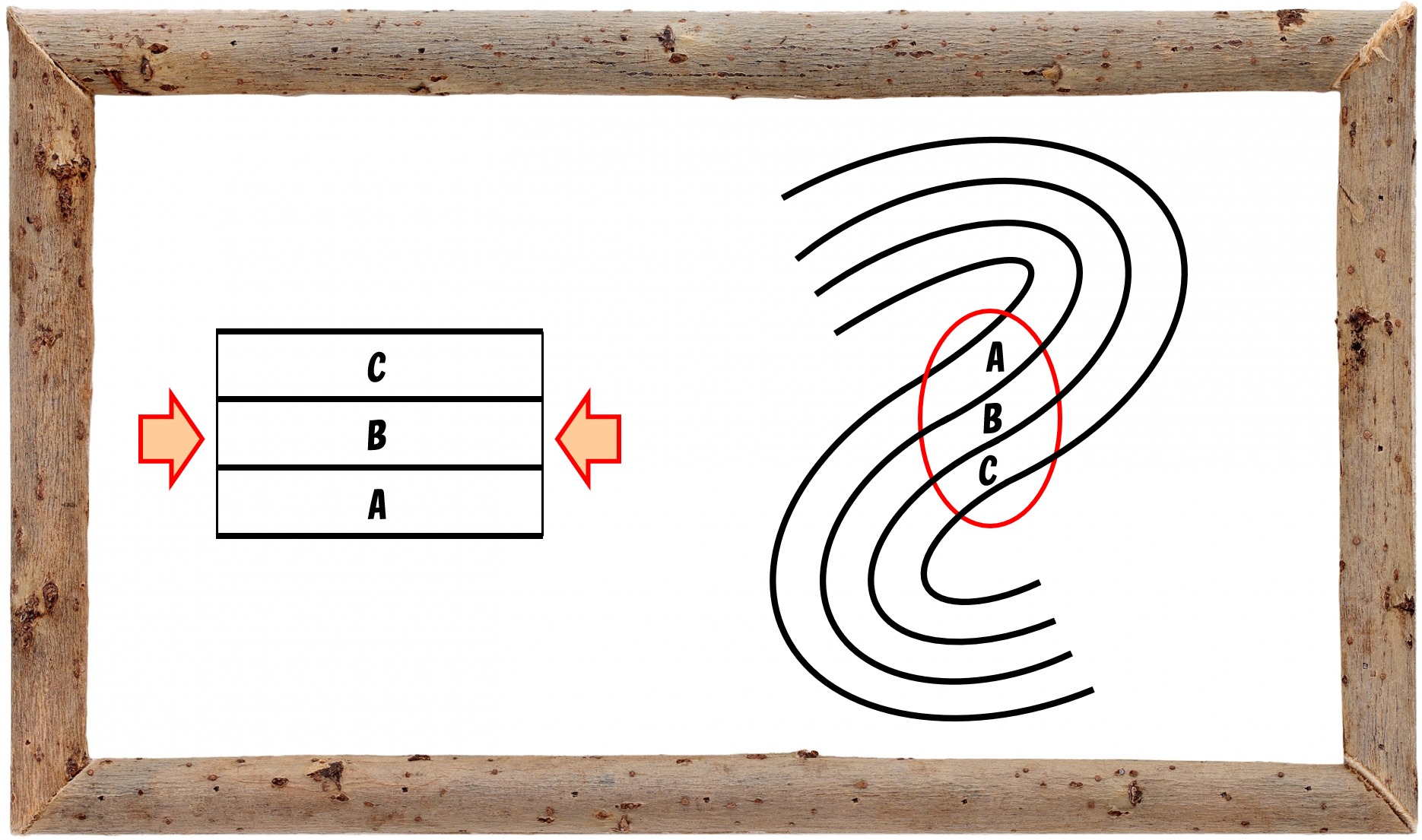

同じように両側から強くおされ続けたとき、長い年月のあいだに地層が大きく曲がることがあり、これをしゅう曲と呼びます。

ここまでの例では、地層の重なりにおいて、つねに下の層が古く、新しいのは上の層でした。ところが、「しゅう曲」によって、必ずしもそうならないため、注意が必要なのです。

たとえば、下の図左に示したように両側からおされ続け、図右のようになったとします。そのとき、場所(赤丸)によってはA・B・Cが「下から上」ではなく、「左右」にならぶこともあるということです。

すると、赤丸で示した部分だけを観察した場合は、「左の層」と「右の層」とでどちらが古いのか、考えなければなりません。

.jpg)

具体的な例(下の左図)でいえば、同じ層に含まれるツブは、ふつう大きな(重い)ツブが下に、小さな(軽い)ツブは上に積もるはずですね。ところが、地上で観察する地層は、しゅう曲によって下の右図のようになっていることもあります。

これを見て、「今は左側にある部分(ツブの大きな部分)が、昔は下側にあったんだな。」と理解しなければならないわけです。

さらに、しゅう曲が進んで、下の右図のように地層が変化することさえあります。この場合は、赤丸部分を観察したとき、もとの地層とは上下が逆になっているわけですね。

そのため、地層の特ちょうをもとに、上下のどちらが古い層なのかを考えなければなりません。

地層の順番4~応用問題

最初に述べたように、地層の順番を考えるとき最も大事なのは頭の切りかえで、地層は湖底や海底で積もってできるのだということ。土地が隆起(りゅうき)して地上に現れたから、私たちは地層を観察することができるわけです。

最後に1つだけ知っておいていただきたいのは、地層が地上に現れると、気温の変化・水(川の流水や雨)・風などによって地表面がけずられます(風化・浸食作用)。地層というのは、湖底や海底で積もり、地上ではけずられるということです。

- 地層は、湖底や海底で積もる。

- 土地が隆起(りゅうき)して、地層が地上に現れる。

- 地上では、地層は風化・浸食作用によって、けずられる。

- ふたたび土地が沈降(ちんこう)して、湖底や海底となる。

- あらたな地層が積み重なって、新しい地層ができあがる。

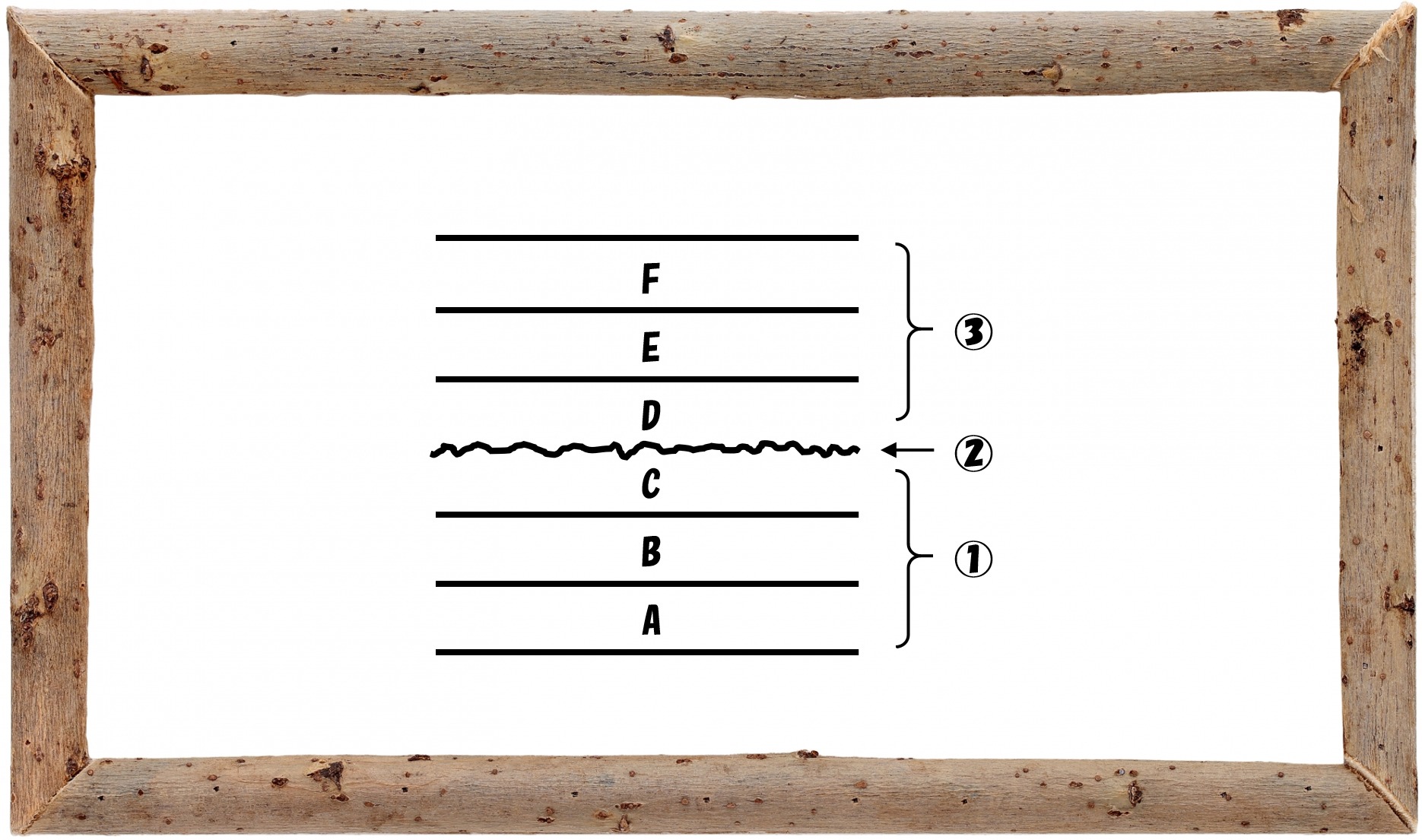

たとえば、次のような地層を観察したとしましょう。過去から現在まで、何が起こってきたのか考えてみてください。

【①の頃】

昔この地域は湖底または海底にあり、川の流れによって運ばれたものが、古い順に「A → B → C」と積もっていった。

【②の頃】

やがて、この地域は土地の隆起(りゅうき)によって地上に現れ、地表に面したCの部分が風化・浸食作用によってけずられた。

【③の頃】

その後、この地域はふたたび沈降(ちんこう)して湖底または海底となり、川によって運ばれた堆積物によって、古い順に「D → E → F」と積もっていった。

【その後】

ふたたび土地が隆起(りゅうき)して地上に現れ、AからFまでの地層を観察することができるようになった。

注意していただきたいのは、現在までに湖底または海底が陸地になった回数は2回、ということです。②のように風化・浸食作用でけずられた面は1つだけですが、ふたたび陸地になったから、今まさに地層を観察できているということを忘れないでくださいね。

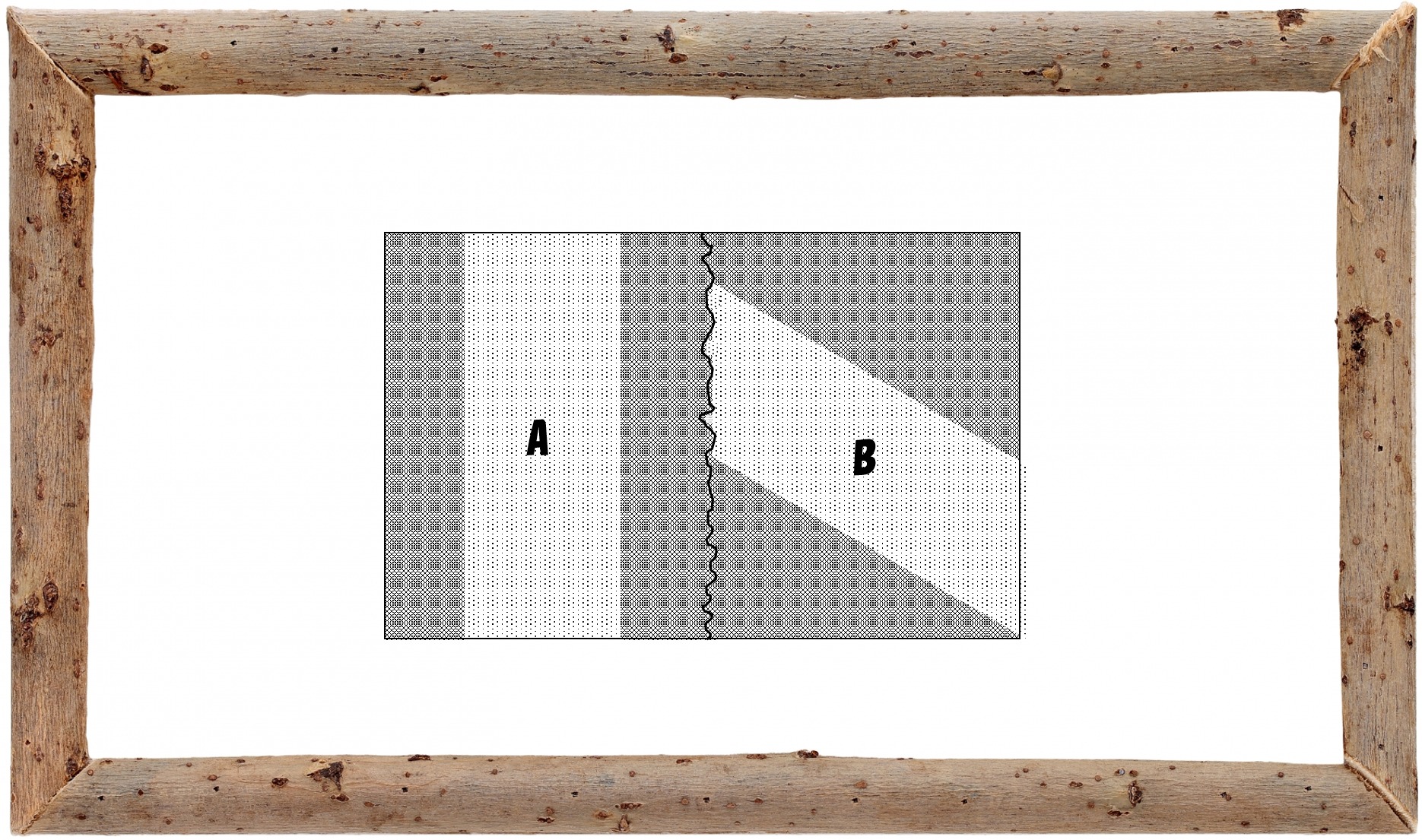

最後に、次のような地層を観察したとき、過去から現在までに何が起きたのか考えてみましょう。

はじめに考えなければならないのは、A側とB側では、どちらが古い層なのかということ。A側が古いのであれば、「A → B」と積もってからかたむくことになり、A側とB側がともにかたむくはずです。

つまり、B側が古い層であり、次のような順番で変化が起きたということになります。

【1】

B側の層が積もったあと、ななめにかたむいた。

【2】

土地の隆起(りゅうき)によって地上に現れ、風化・浸食作用で表面がけずられた。

【3】

土地の沈降(ちんこう)によって湖底または海底に沈み、A側の層が積もった。

【4】

その後、A側とB側の全体が傾いた。

【5】

土地の隆起(りゅうき)によって地上に現れ、地層を観察できるようになった。

.jpg)

次のテーマへ移る前に、問題演習に取り組んでみましょう。

地層の順番~問題演習1

⇒ 中学受験の理科 地層の順番についての問題演習と解説【1】

地層の順番~問題演習2

⇒ 中学受験の理科 地層の順番についての問題演習と解説【2】

これで、地層の順番に関する解説を終わります。次は、ボーリング調査による「地層の傾き」の応用問題です。

⇒ 中学受験の理科 地層の対比~この理解だけで受験対策は完ペキ!

2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!

くわしくは、以下の記事をご覧ください。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

スポンサーリンク

スポンサーリンク