中学受験の理科 地層の順番についての問題演習と解説【2】

ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

2021/07/14

この演習問題は、かならず以下の学習を終えてから取り組んでください。

地層と岩石

⇒ 中学受験の理科 地層と岩石(1)

地層の順番

⇒ 中学受験の理科 地層の順番~地層と岩石(2)

【問題】

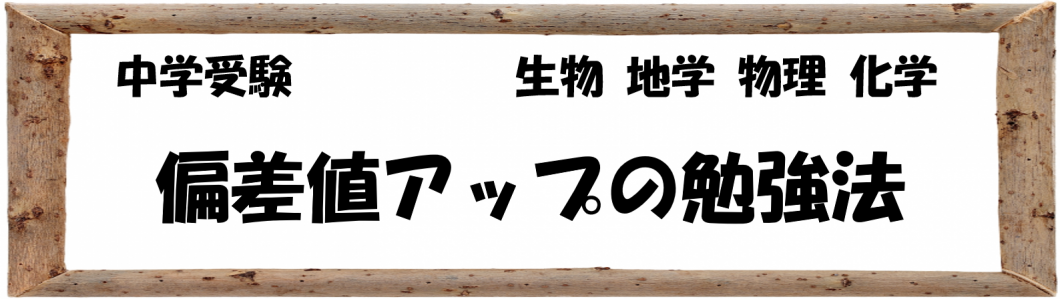

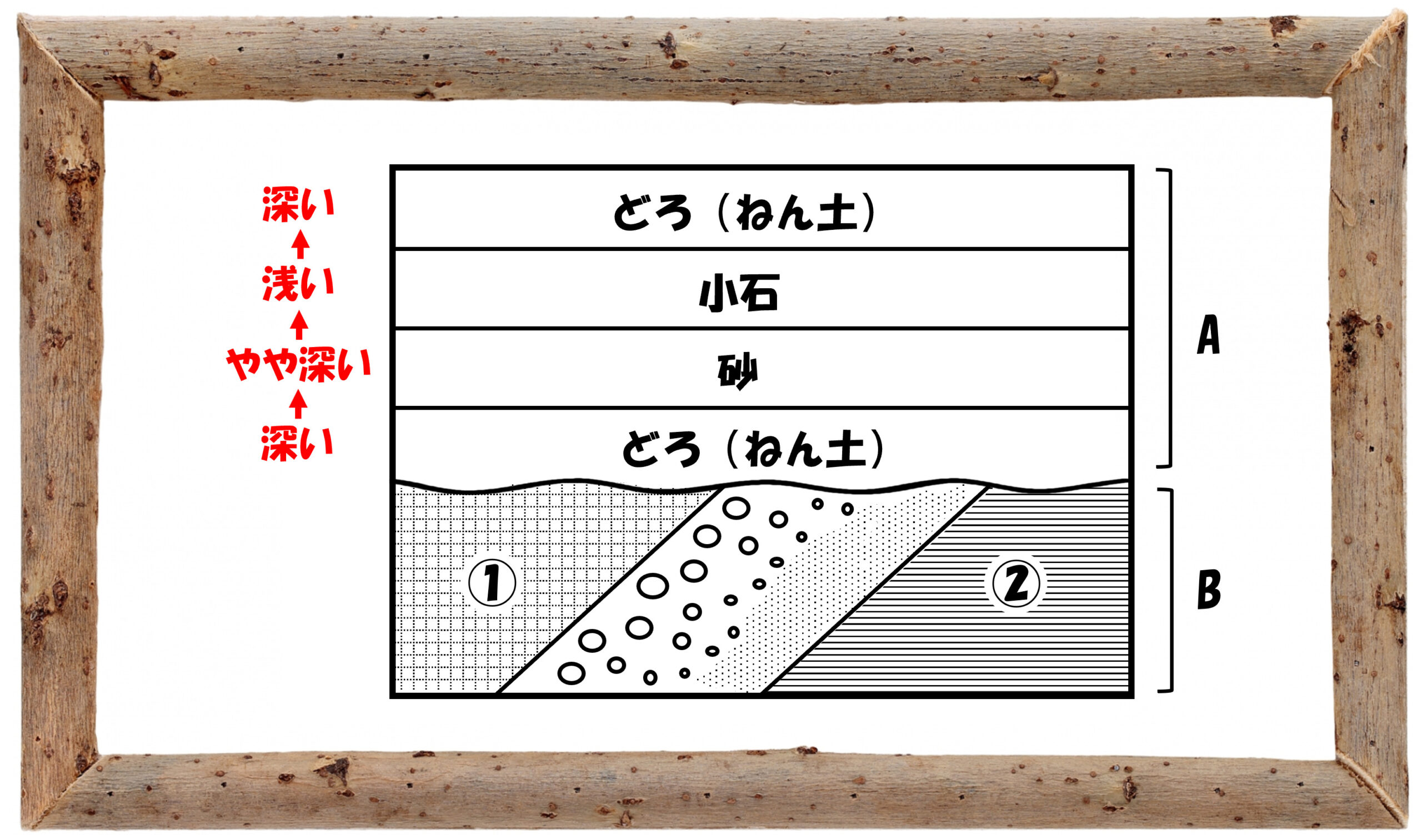

下の図は、ある地域で見られた地層のようすです。

(1)

①と②の地層は、どちらがより新しい地層ですか。

(2)

次のア~キは、地層ができたようすです。起きた順に記号を並べてください。

- ア Aの地層が海底でたい積した。

- イ Bの地層が海底でたい積した。

- ウ Bの地層が陸上に上がった。

- エ Bの地層が海底に沈んだ。

- オ Bの地層がかたむいた。

- カ Bの地層が陸上でけずられた。

- キ AとBの地層が陸上に上がった。

(3)

Aの地層ができたとき、海の深さはどのように変化しましたか。

解答と解説

【解答】

(1) ②

(2)

イ オ ウ カ エ ア キ

(3)

はじめ深かったが、だんだん浅くなり、その後急に深くなった。

【解説】

地層のできるようすを、順にみていきましょう。

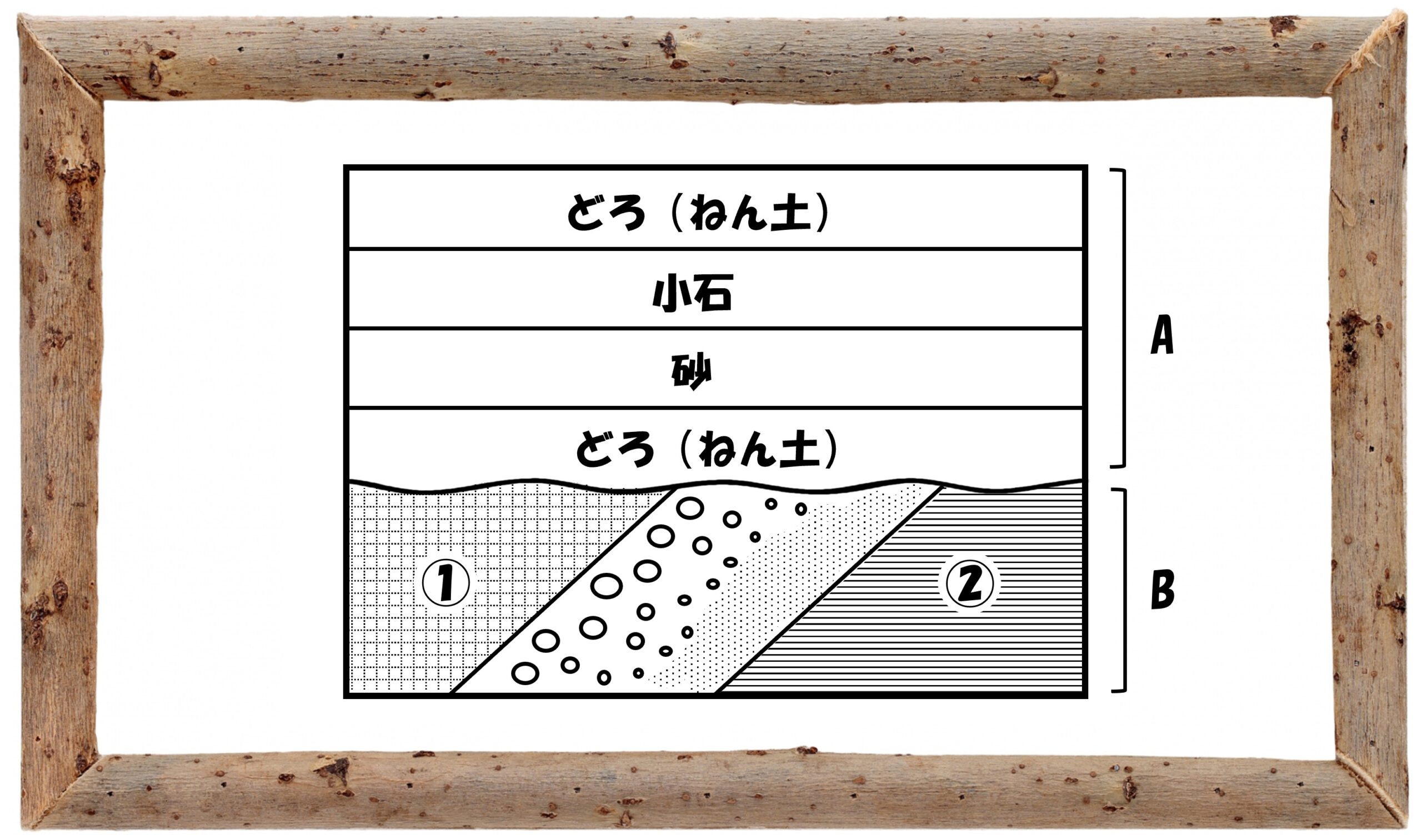

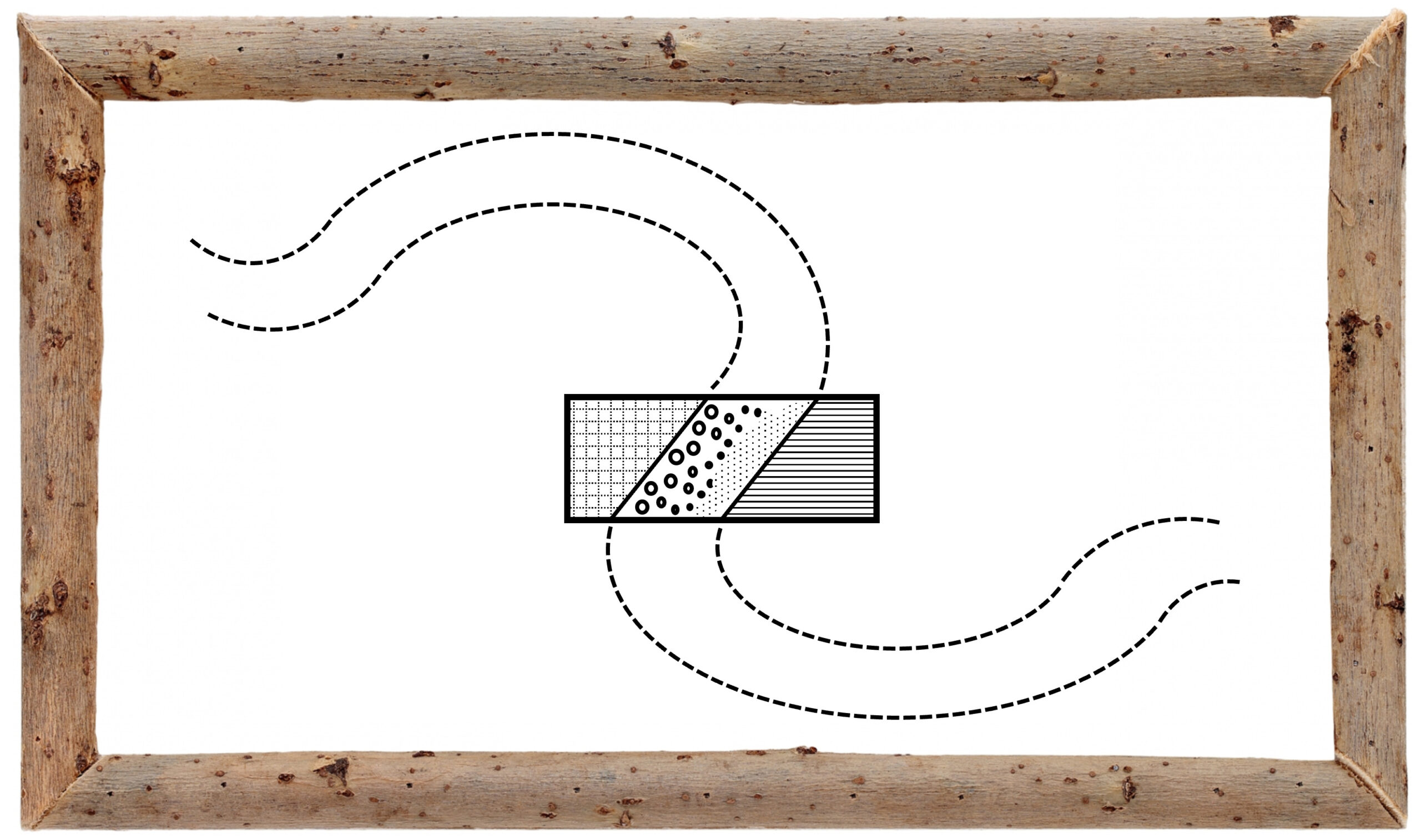

地層がたい積するときは、大きなつぶほど重いため、先に下へ沈んでいきます。つまり、1つの層の中でつぶの大きさが異なるとき、つぶが大きなほうはもともと下だったということです。

今回の場合は、つぶの大きな左側が下だったことになり、②は①よりも新しいと分かります。

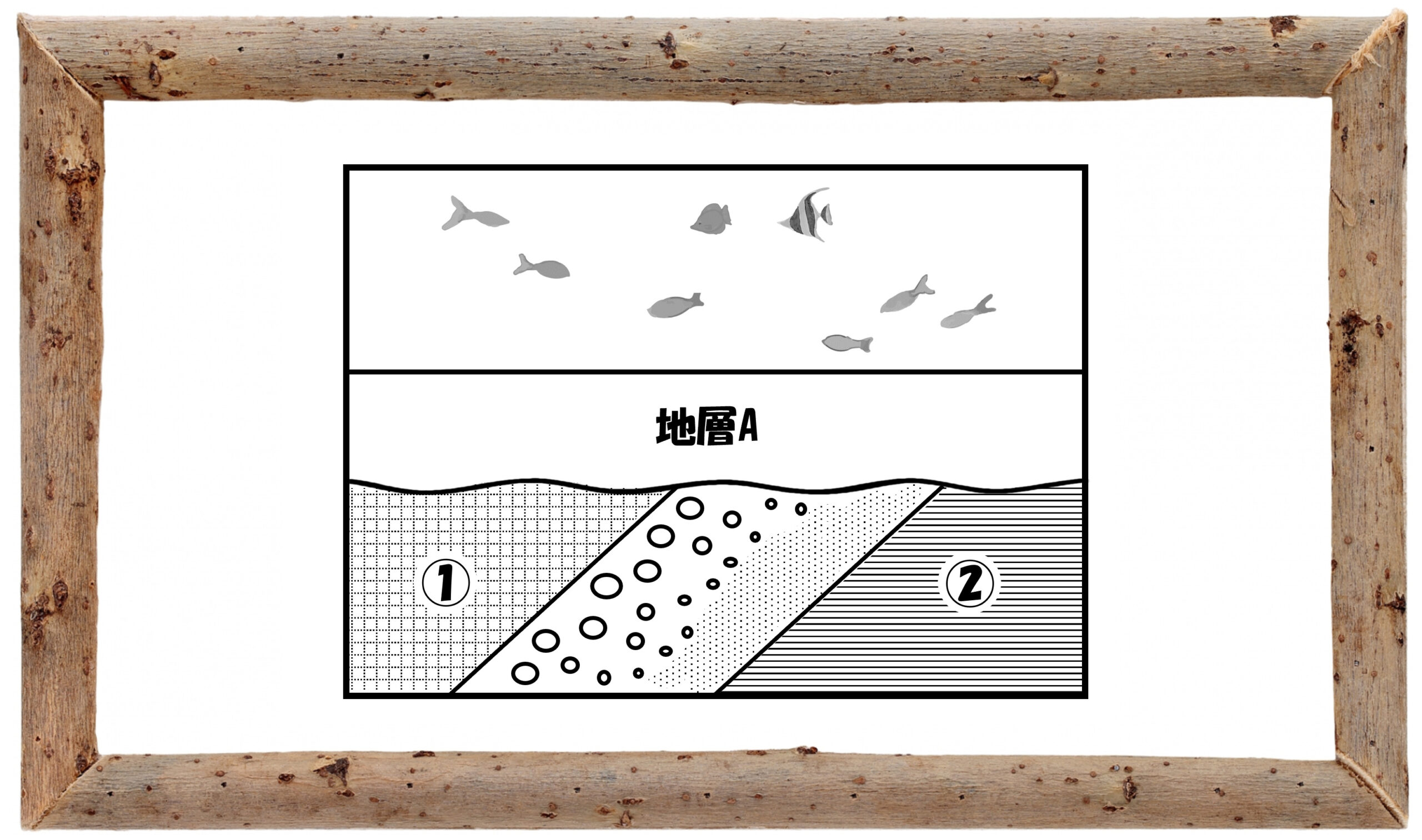

まず最初に、Bの地層が海底でたい積しました。

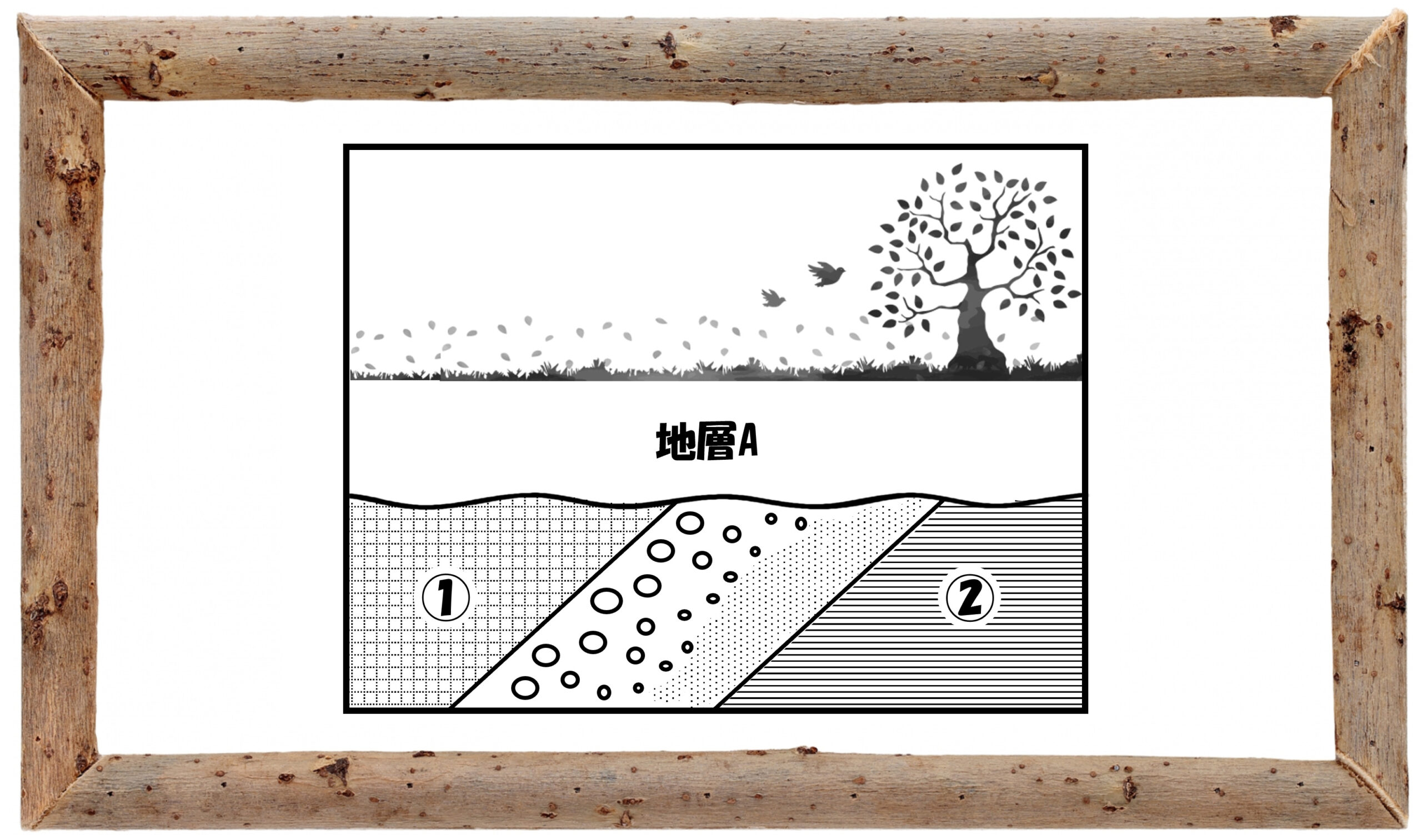

地層Bは、長い年月をかけて左右からおされ続け、大きく「しゅう曲」します。

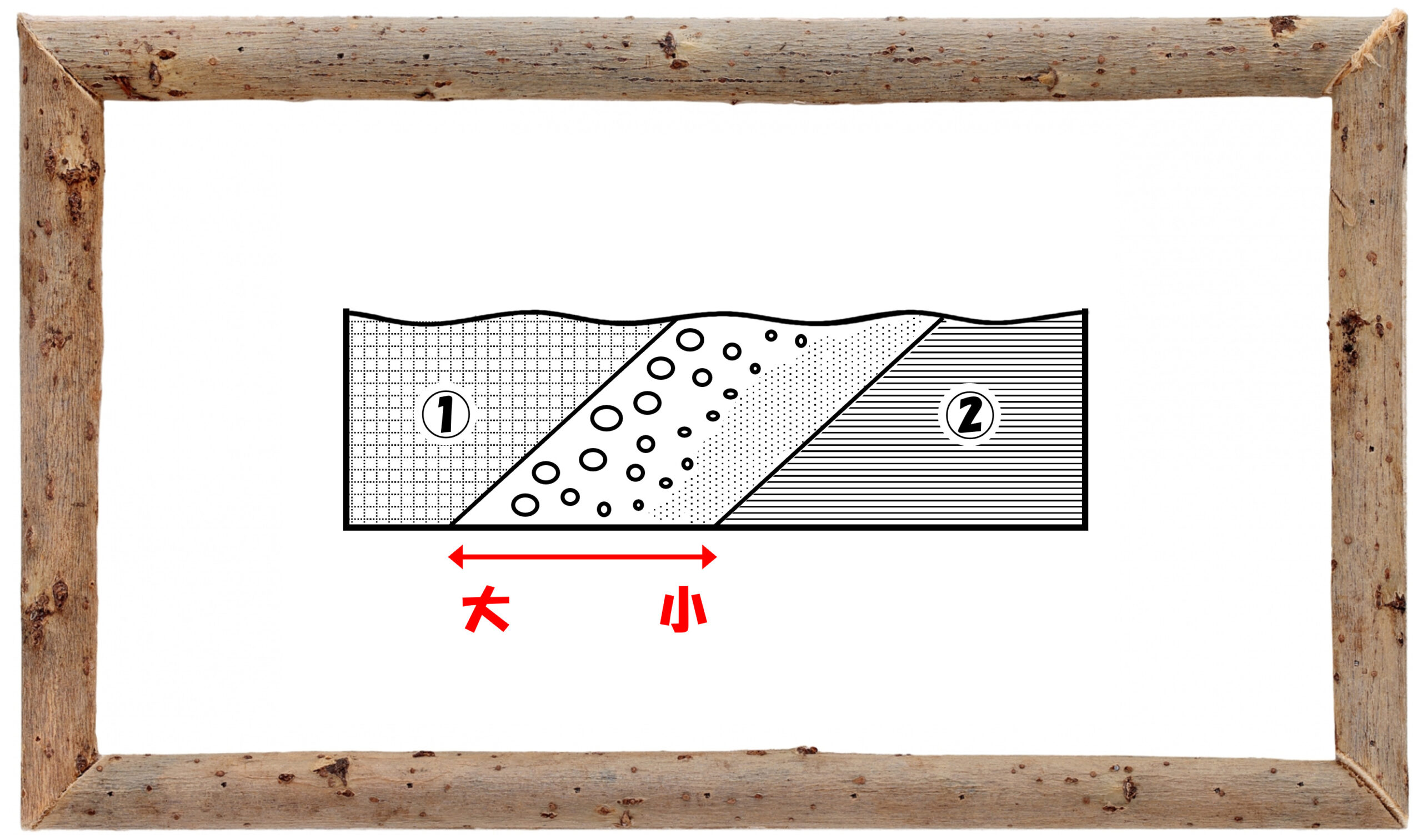

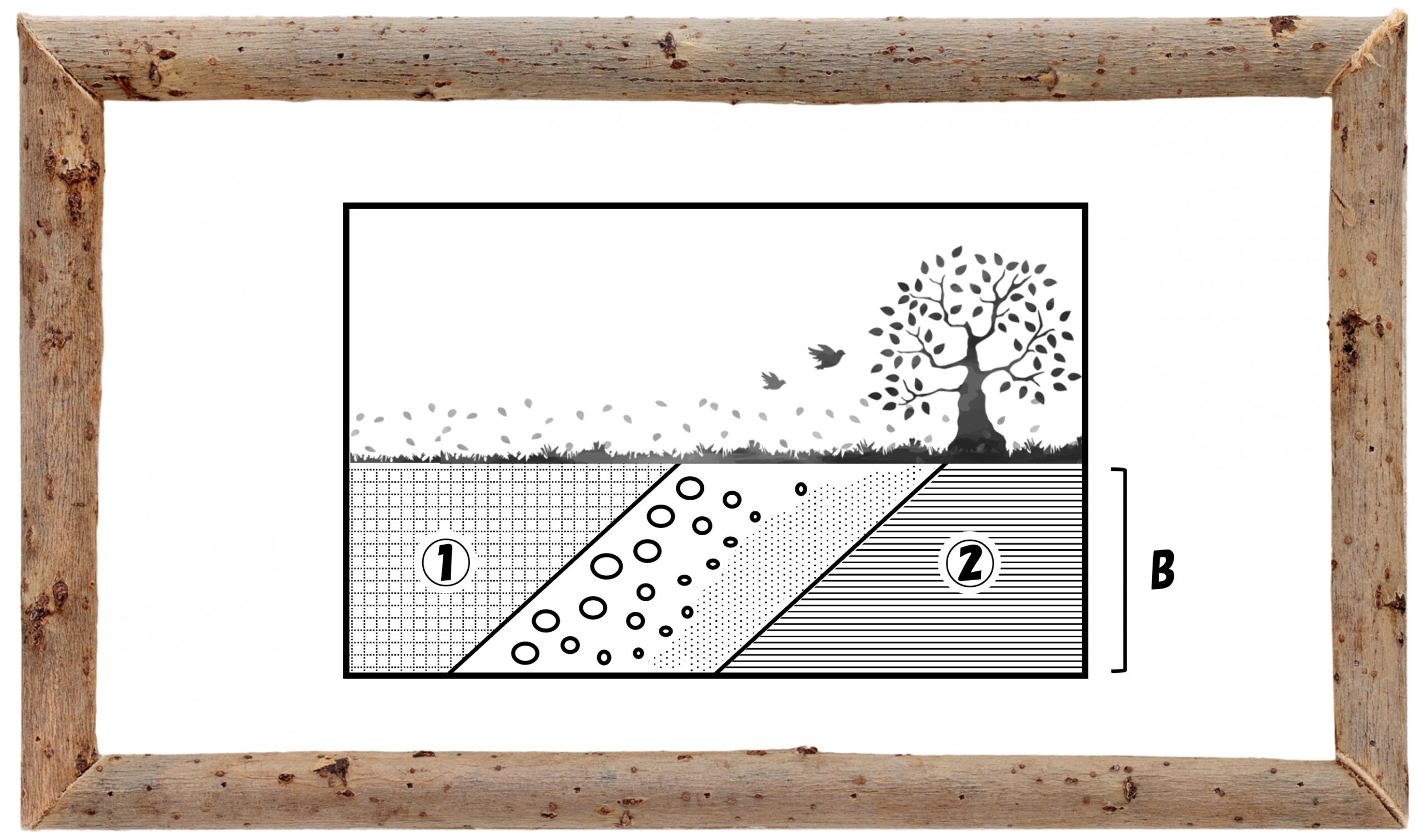

その後、地層Bは隆起(りゅうき)して陸地となり、地上での「しん食」や「風化」により不整合面が生じました。

やがて、不整合面のできた地層Bは沈降(ちんこう)して海底となり、地層Aがたい積します。

海底でできた地層Aと地層Bは、同時に隆起(りゅうき)して陸地となり、現在のように地層として観察することができるようになりました。

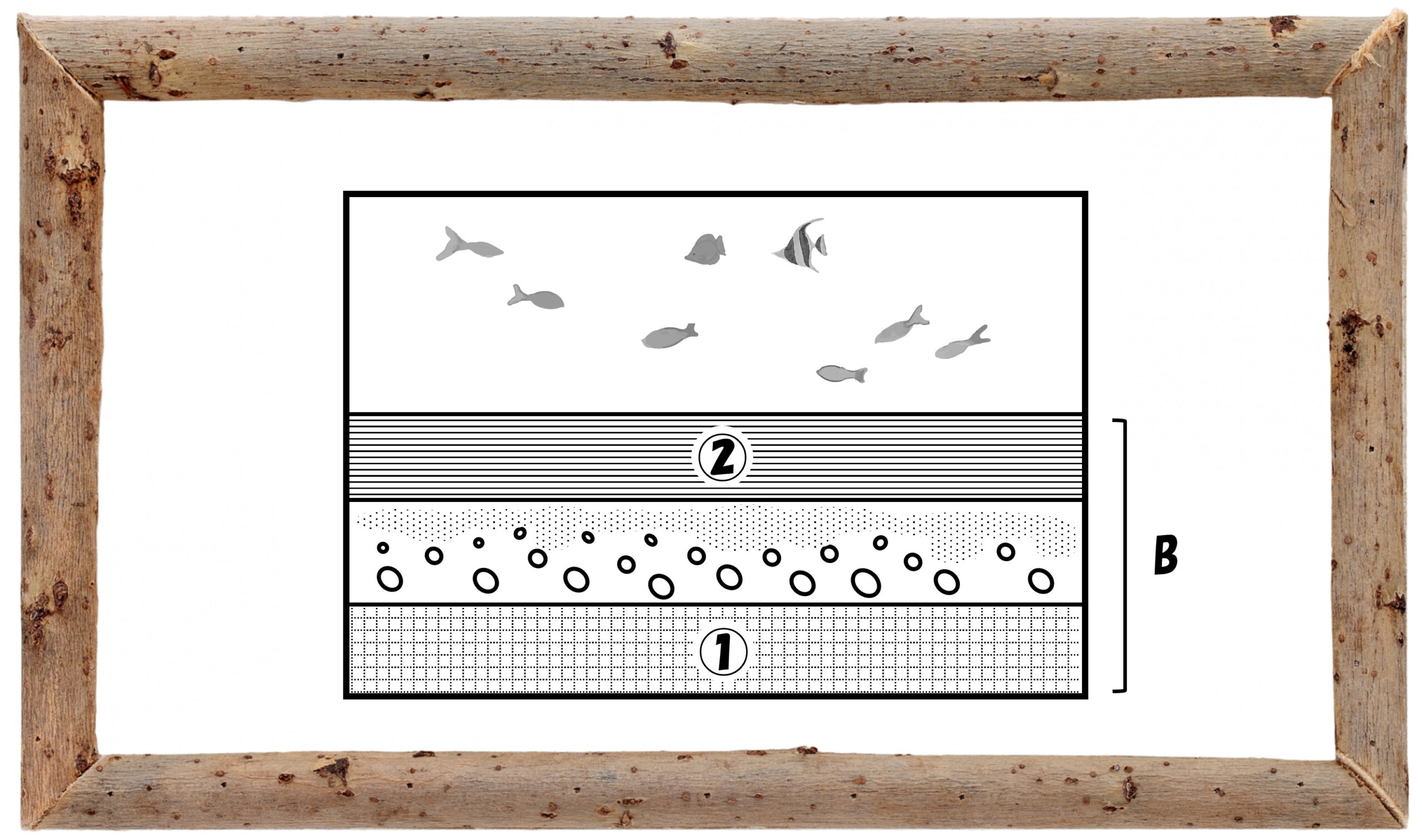

海底で地層Aができたとき、海の深さはどのように変化したのでしょうか。地層の絵のままで考えるよりも、絵に「つぶの大きさ」と「海の深さ」との関係を書きこんだほうが、間違いは少なくなります。

- どろ(ねん土) → 深い海底にたい積

- 砂 → やや深い海底にたい積

- 小石 → 浅い海底にたい積

この問題では、古い順に「どろ(ねん土) → 砂 → 小石 → どろ(ねん土)」とたい積していますから、海の深さの変化は「深い → やや深い → 浅い → 深い」です。よって、だんだん浅くなってから急に深くなったことが分かります。

海の深さではなく、河口からのきょりの変化を問われた場合は、絵に以下の関係を書きこみましょう。

- どろ(ねん土) → 河口から遠い

- 砂 → 河口からやや遠い

- 小石 → 河口から近い

この問題の場合は、河口からのきょりが「遠い → やや遠い → 近い → 遠い」と変化しているので、だんだん近くなってから急に遠くなったということになります。

「地層の順番」にもどりましょう。

⇒ 中学受験の理科 地層の順番~地層と岩石(2)

2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!

くわしくは、以下の記事をご覧ください。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

スポンサーリンク

スポンサーリンク