中学受験の理科 地層の対比についての問題演習と解説【1】

ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

2021/07/19

この演習問題は、かならず以下の学習を終えてから取り組んでください。

地層の対比

⇒ 中学受験の理科 地層の対比~この理解だけで受験対策は完ペキ!

【問題】

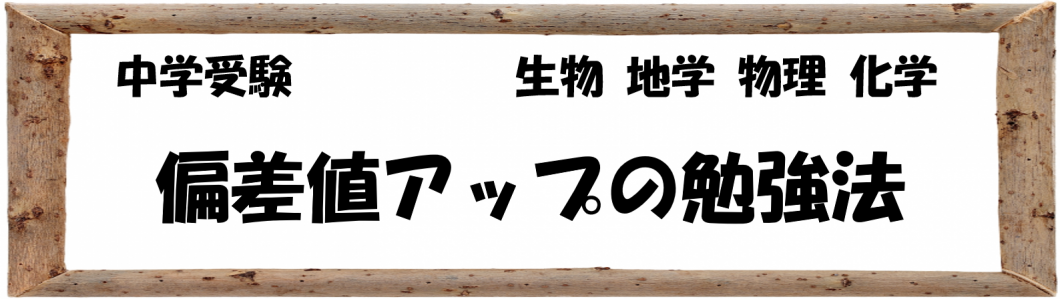

下の図は、ある地域で見られた地層のようすです。左図のX・Y・Zにおける、ボーリング調査の結果をまとめたのが、右図となります。

この地域では、地層が切れたり曲がったりしておらず、火山灰の層以外は各地層の厚さが同じで、かつ一定の方向にかたむいていることが分かっています。

(1)

ねん土の層は、どちらの方向に向けて低くなっていきますか。低くかたむく方向を、ア~エから選んで記号で答えてください。

- ア 東

- イ 西

- ウ 南

- エ 北

(2)

W地点でボーリング調査を行うと、地表から何メートルほったところに「ねん土」の層が現れますか。

解答と解説

【解答】

(1) イ

(2) 60メートル

【解説】

ボーリング調査による地層の対比で、守るべきルールは以下の2点です。

- すべて標高で考える。

- 東西と南北をべつべつに考える。

この問題ではボーリング調査の結果が標高で示されているので、難易度としてはやさしいといえ、「東西と南北をべつべつに考える」だけです。

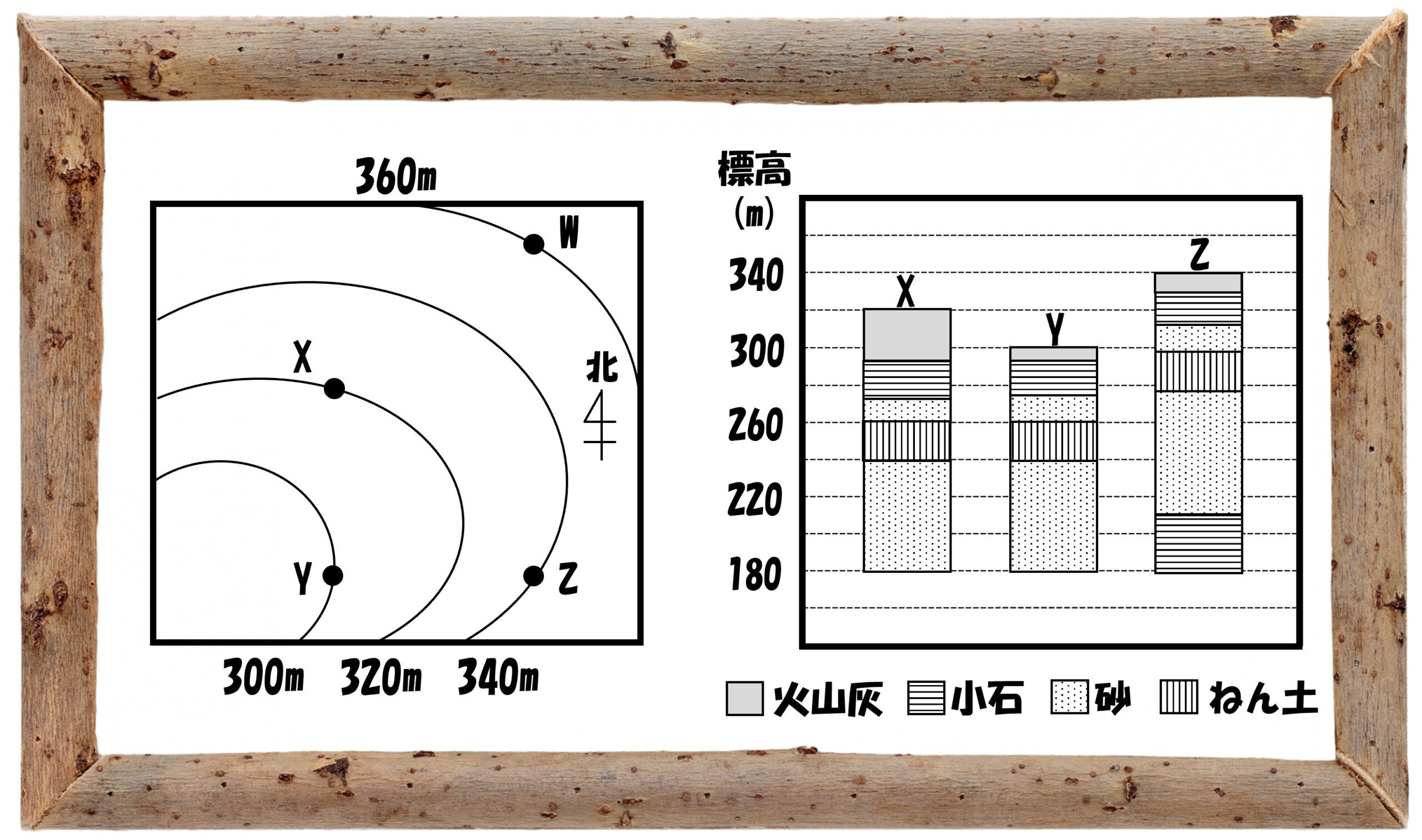

まず、X地点(北)とY地点(南)を比較してみましょう。

ねん土の層が現れるのは、X地点・Y地点ともに標高260メートルなので、それを左図に記入します。地層は、南北にかたむいていません。

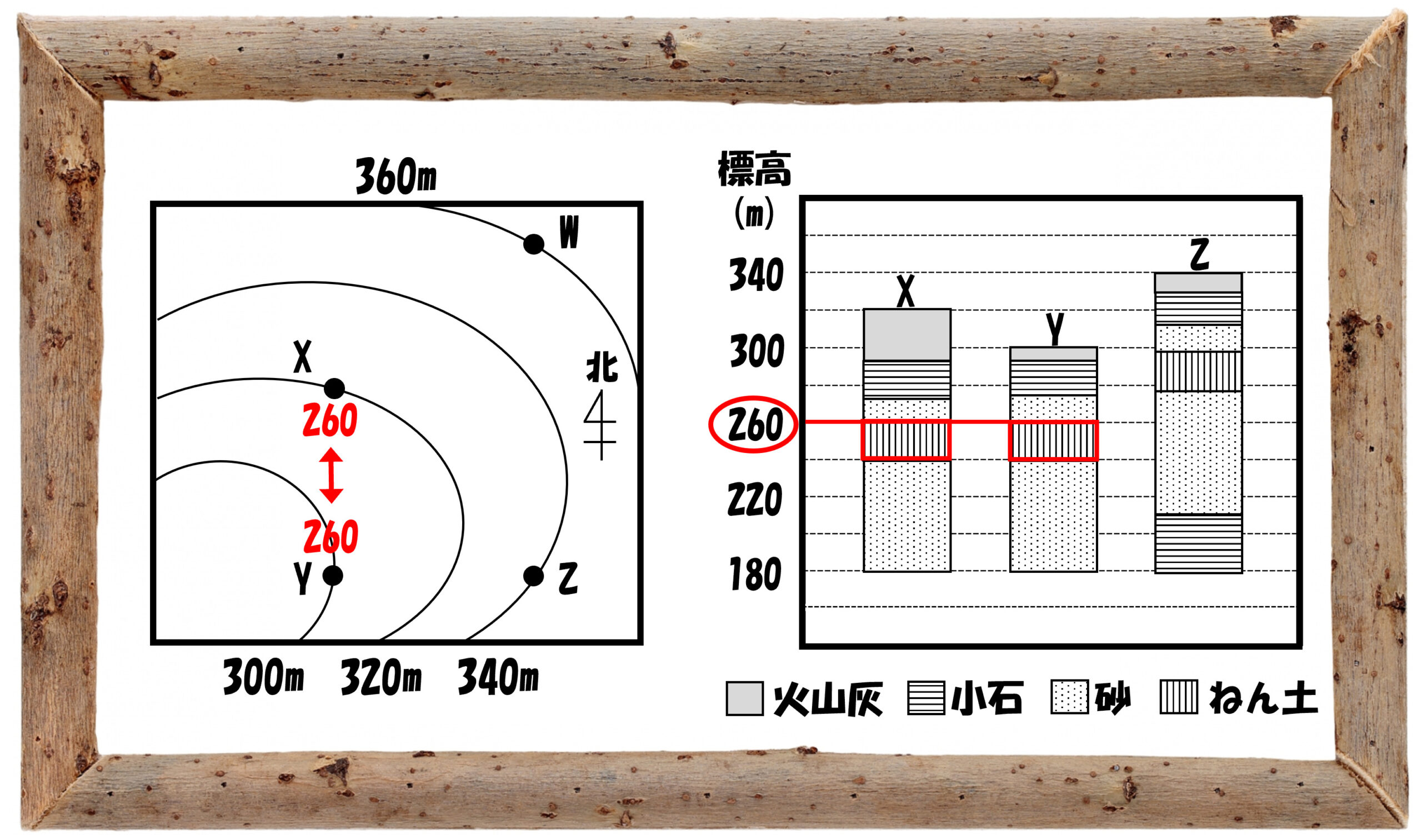

つぎは、Y地点(西)とZ地点(東)です。

Y地点(西)でねん土の層が現れるのが標高260メートルに対して、Z地点(東)では標高300メートルですから、地層は東から西に向けて低くかたむいていることが分かります。

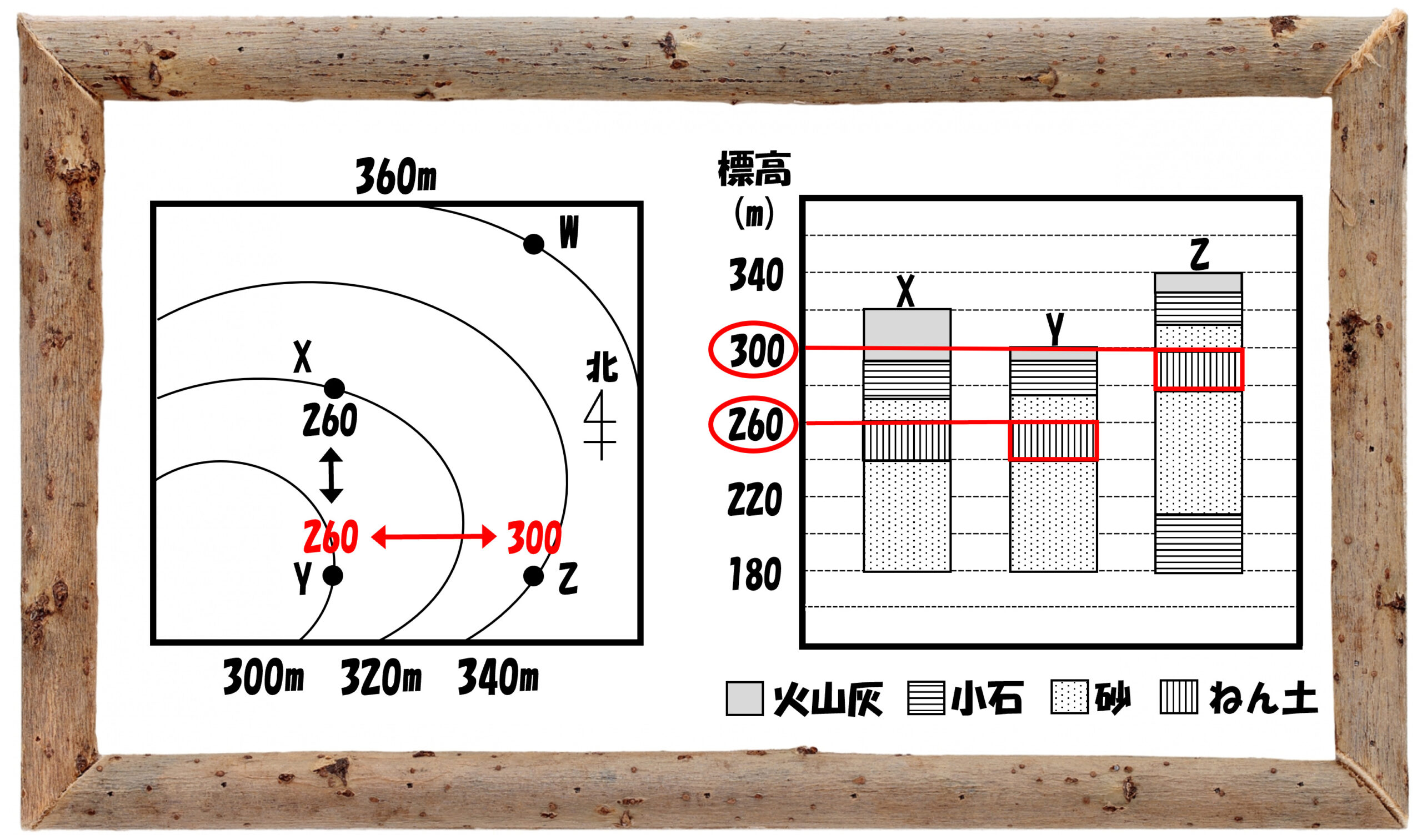

つぎは、W地点を考えてみましょう。

W地点はZ地点の真北にありますから、ねん土の層は標高300メートルの位置(Z地点と同じ)です。W地点の地表面は標高360メートルなので、地表面から60メートル(360メートル-300メートル)ほったところに、ねん土の層が現れます。

次の演習問題は、「地層の対比2」です。

⇒ 中学受験の理科 地層の対比についての問題演習と解説【2】

2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!

くわしくは、以下の記事をご覧ください。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

スポンサーリンク

スポンサーリンク