中学受験の理科おすすめ参考書~問題集の前にやるべきことがあります!

.png)

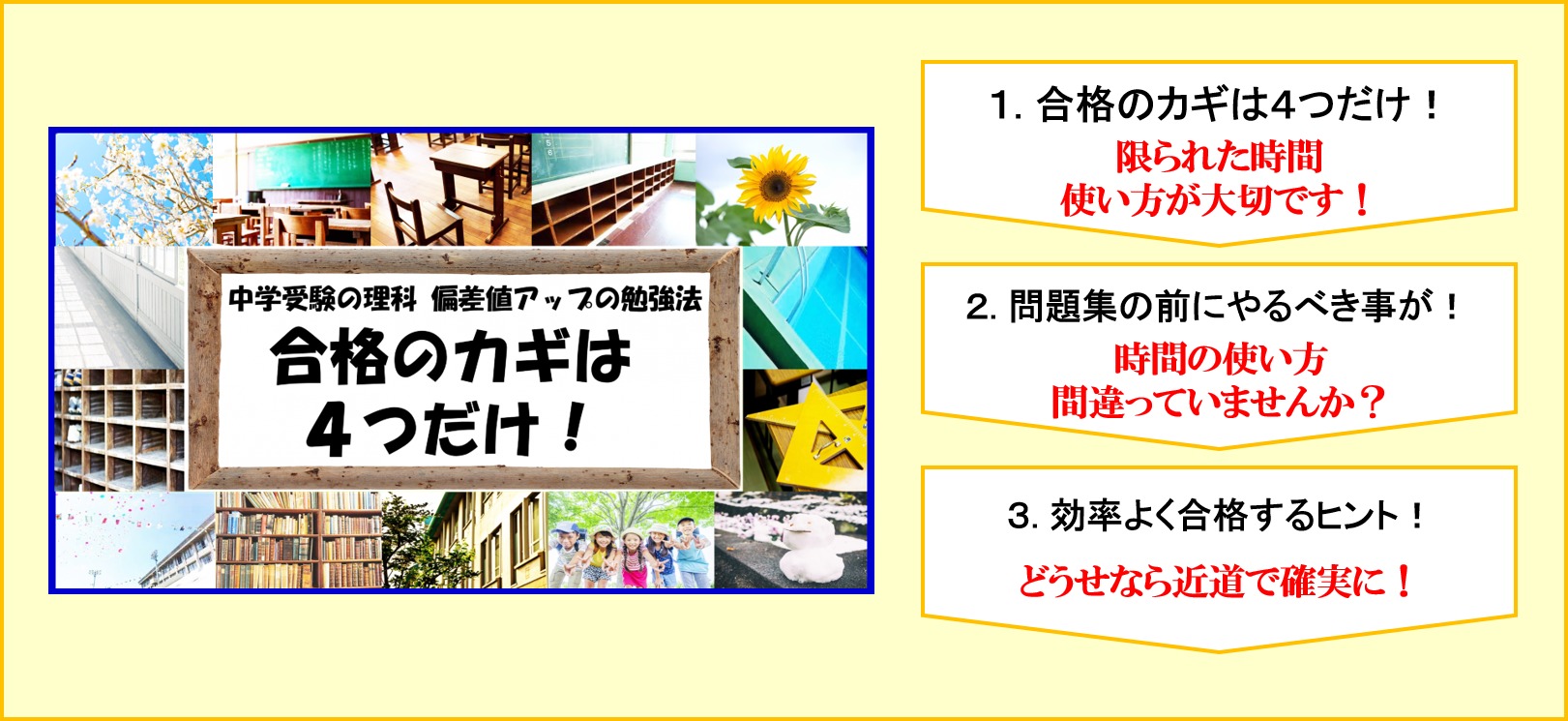

中学受験の本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。

では、時間をどのように使えば良いのでしょうか。結論からいえば、結果を出すためには順番と方法があるということ。

この記事では、近道で確実に効率よく合格に向かっていくための順番と、具体的な勉強法を解説していきます。

全体的にぼう大な情報量となっていますので、目次やサイトマップなどを使って必要な部分を補強しながら、学習効果を高めるために活用してくださいね。

2023年4月から、ユーチューブによるワンポイント・レッスンを開始しました。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

画面の右下にある上向き矢印のクリックで

いつでも記事の最初にもどることができます。

【補足1 - 黄本について】

2022年12月エール出版社から、全国の書店で発売(定価:1,500円、税こみ:1,650円)。記述対策しながら基本をかため、受験本番の前日まで偏差値をアップするものです。

なお本書では、前著2冊「地頭の良い子に勝つ 17日間の授業」「地頭の良い子に勝つ 最後の授業」の習得を前提にして解説を進めており、前著と同じ説明はほとんどくり返しませんので、注意してください。

くわしくは、以下の記事からどうぞ。

⇒ 中学受験の理科 記述対策で基本をかためて受験本番の前日まで偏差値アップ!

.png)

アマゾンからのご購入は、以下からどうぞ(プライム対象)。

⇒ アマゾンの公式サイトは、こちらをクリック!

楽天ブックスからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ 楽天ブックスの公式サイトは、こちらをクリック!

YAHOO! ショッピングからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ YAHOO! ショッピングの公式サイトは、こちらをクリック!

セブンネットからのご購入は、以下からどうぞ(店舗受取りは送料無料)。

⇒ セブンネットの公式サイトは、こちらをクリック!

【補足2 - 赤本について】

2020年10月エール出版社から、全国の書店で発売(定価:1,500円、税こみ:1,650円)。主要テーマの板書すべてと授業内容を、誌上で公開しました。

くわしくは、記事内の「2 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(赤本)」をごらんください。以下から直接ジャンプすることもできます。

⇒ クリックして、「2 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(赤本)」にジャンプ

赤本

.png)

アマゾンからのご購入は、以下からどうぞ(プライム対象)。

⇒ アマゾンの公式サイトは、こちらをクリック!

楽天ブックスからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ 楽天ブックスの公式サイトは、こちらをクリック!

YAHOO! ショッピングからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ YAHOO! ショッピングの公式サイトは、こちらをクリック!

セブンネットからのご購入は、以下からどうぞ(店舗受取りは送料無料)。

⇒ セブンネットの公式サイトは、こちらをクリック!

【補足3 - 青本について】

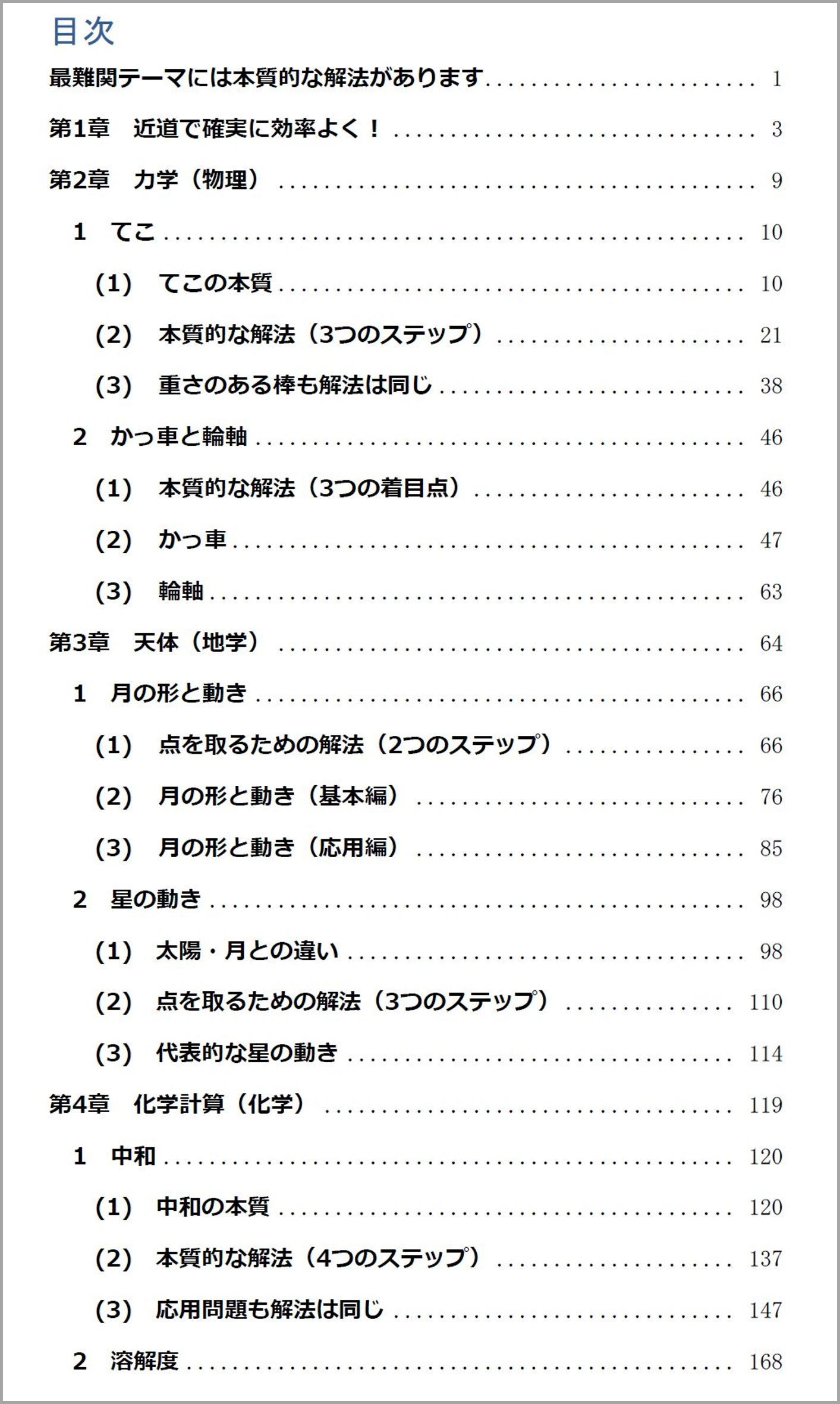

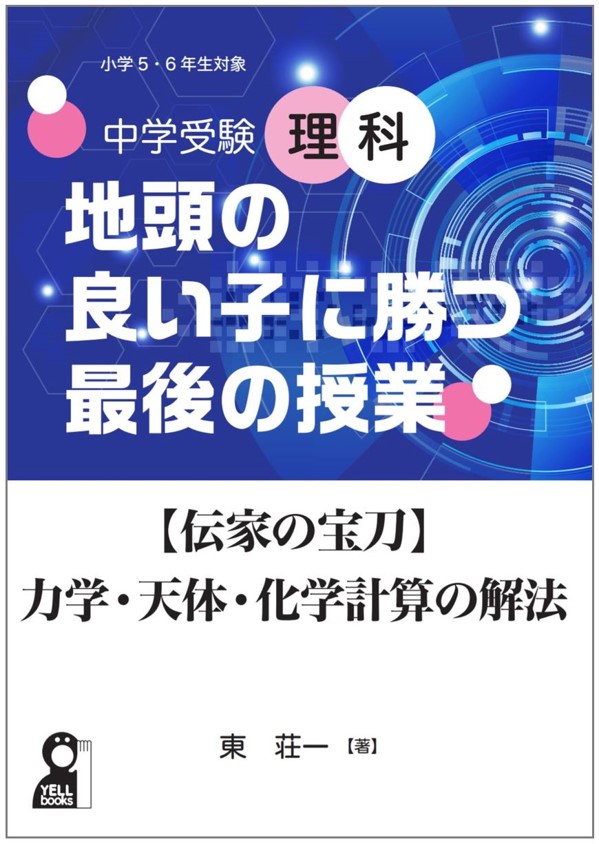

2021年11月、全国の書店にて「地頭の良い子に勝つ最後の授業 【伝家の宝刀】力学・天体・化学計算の解法」が発売(定価:1,500円、税こみ:1,650円)されました。

「てこ・かっ車と輪軸(物理 力学)」「月と星の動き(地学 天体の動き)」「中和と溶解度(化学 化学計算)」の各テーマについて、市販や塾の教材に書かれていない授業内容を丸ごと公開するものです。

青本

アマゾンからのご購入は、以下からどうぞ(プライム対象)。

⇒ アマゾンの公式サイトは、こちらをクリック!

楽天ブックスからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ 楽天ブックスの公式サイトは、こちらをクリック!

YAHOO! ショッピングからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ YAHOO! ショッピングの公式サイトは、こちらをクリック!

セブンネットからのご購入は、以下からどうぞ(店舗受取りは送料無料)。

⇒ セブンネットの公式サイトは、こちらをクリック!

最難関テーマには本質的な解法があります

前著「地頭の良い子に勝つ17日間の授業」で述べた、偏差値に差がつく分野(以下)のうち、最もハードルの高いテーマを赤字にしました。これらが最難関になってしまう理由は、本編でくわしく解説します。

◎ 物理(電気):電気回路、電熱線、磁力線、電磁石

◎ 物理(力学):てこ、かっ車、輪軸、ばね、ふりこ、浮力

◎ 地学(天体の動き):太陽、月、星

◎ 化学(化学計算):中和、溶解度

そもそも最難関テーマには、ブレなく最速で正解にたどりつく方法が存在するのに、それは教科書や参考書で語られていません。

その本質的な解法(=伝家の宝刀)を公開するのが、本書なのです。

本書で解説する解法は、教育の現場で偏差値アップを証明してきたもの。この方法を習得した生徒の成績は、かならず上がります。覚えるのではなく習得しさえすれば、かならずですよ。

本書を何度もくりかえし読んで、理解して、問題を同じ方法で解きましょう。同じ方法で解くことをくりかえしていけば、おどろくほど短期間で習得することができるはずです。

どうか、安心して自信をもって、学習を進めてくださいね。

「地頭の良い子に勝つ最後の授業」

序文より

本書は前著「地頭の良い子に勝つ17日間の授業」の続きであるため、ご購入前に前著の学習を完了させておきましょう。

図書の内容については、記事内の「3 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(青本)」で説明しました。以下から直接ジャンプすることもできます。

⇒ クリックして、「3 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(青本)」にジャンプ

当サイトによる学習の大前提となりますので、はじめに以下の内容を完全に理解してください。

⇒ 中学受験の理科【偏差値アップの勉強法】合格のカギは4つだけ!

△上のリンクをクリック△

目次

- 1 偏差値アップの勉強法~問題集の前にやるべき事とは?

- 2 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(赤本)

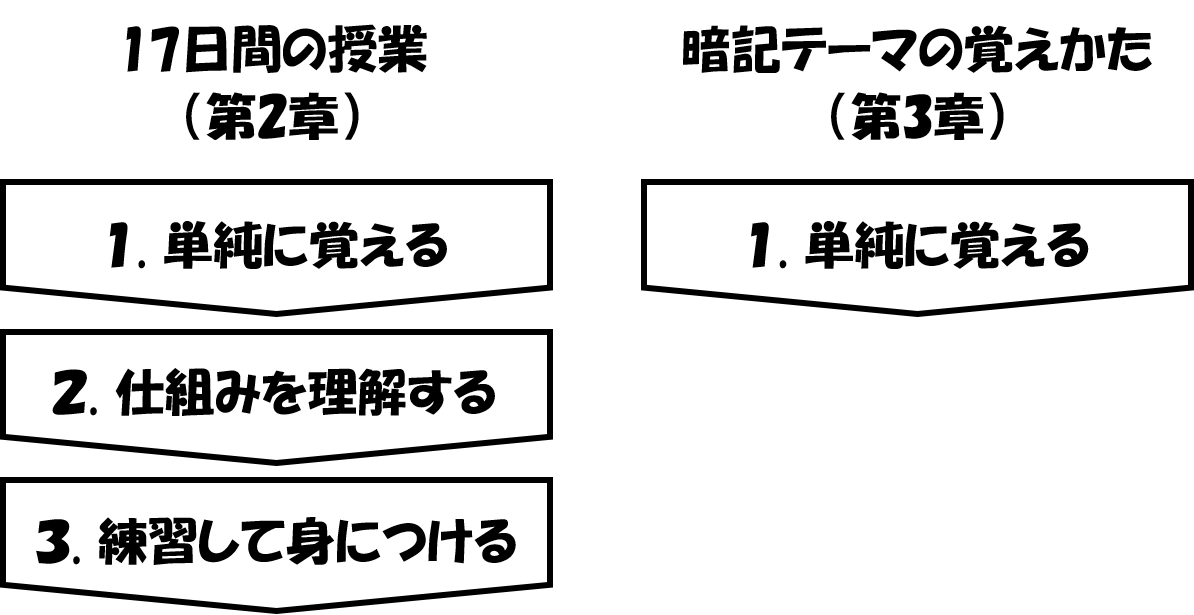

- 2.1 参考書おすすめ~17日間の授業【第2章】

- 2.1.1 地層と岩石(地学)【第1日目】

- 2.1.2 人体の血液循環(生物)【第2日目】

- 2.1.3 ふりこ(物理、力学)【第3日目】

- 2.1.4 ばね(物理、力学)【第4日目】

- 2.1.5 浮力(物理、力学)【第5日目】

- 2.1.6 電流と電気回路1(物理、電気)【第6日目】

- 2.1.7 電流と電気回路2(物理、電気)【第7日目】

- 2.1.8 電流と電気回路3(物理、電気)【第8日目】

- 2.1.9 電流と磁力線(物理、電気)【第9日目】

- 2.1.10 電流と電磁石(物理、電気)【第10日目】

- 2.1.11 電流と電熱線(物理、電気)【第11日目】

- 2.1.12 電流と電気回路4(物理、電気)【第12日目】

- 2.1.13 太陽の動き1(地学)【第13日目】

- 2.1.14 太陽の動き2(地学)【第14日目】

- 2.1.15 太陽の動き3(地学)【第15日目】

- 2.1.16 ろうそくの燃焼(化学)【第16日目】

- 2.1.17 植物の呼吸と光合成(生物)【第17日目】

- 2.2 参考書おすすめ~暗記テーマの覚え方【第3章】

- 2.3 ご購入方法

- 2.1 参考書おすすめ~17日間の授業【第2章】

- 3 偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(青本)

- 4 受験本番の前日まで偏差値アップ(黄本)

偏差値アップの勉強法~問題集の前にやるべき事とは?

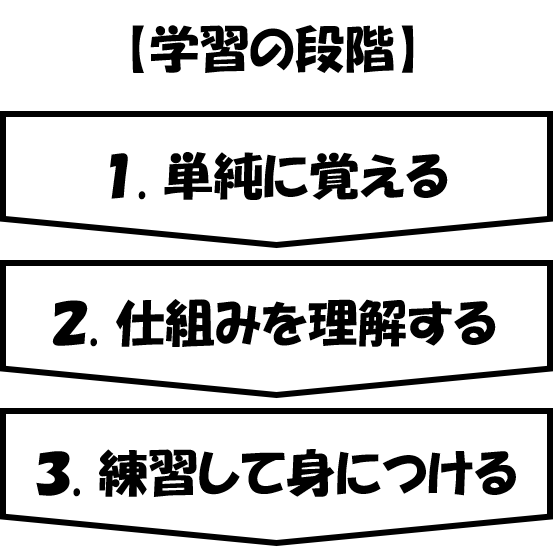

「理科は暗記科目」と考えている人は多いようですが、どちらかといえば、覚えるだけで得点できるテーマは少ないといえます。理科で結果を出せない人は、参考書や問題集を覚えなければと思ってしまい、うんざりしてしまうのではないでしょうか。

中学受験の理科で得点するためには順番があり、しかも得点するための学習方法はテーマによって異なるのです。

- 単純に覚えるだけで、得点できるテーマ。

- 仕組みの最重要ポイントを、理解しなければならないテーマ。

- さらに、正解する練習を重ねて、身につける必要があるテーマ。

もちろん、覚えさえすれば得点できるテーマはありますので、その場合は覚えかたを工夫すれば良いでしょう。ただし、それ以外のテーマのほうが多いことを、忘れないでくださいね。

第2段階(仕組みの理解)や第3段階(正解する練習)が求められる各テーマには、「点を取るためのポイント」というものがあります。つまり、「得点するための最重要ポイント」を身につけることこそ、最優先にすべきなのです。

それさえ習得してしまえば、同じ考え方で第3段階(正解する練習)をくり返すことによって、きわめて短い期間で結果を出すことができます。なぜなら、どのようなパターンの問題でも、ブレずにサッサと正解にたどりつくことができるからです。

逆に、最重要ポイントを習得しないまま、多くの問題集に取りくんだとしても、問題ごとに投げつけられる変化球にヨロメクばかり。ただでさえ時間には限りがあるのに、これでは時間がいくらあってもたりません。

ひたすら多くの問題演習をする前に、「得点するための最重要ポイント」を身につけること、それこそが合格に向かう最も確実で効率よい近道なのです。

当サイトで紹介している各テーマの具体的な内容は、以下となります。

偏差値アップの勉強法と6年生までの優先順位

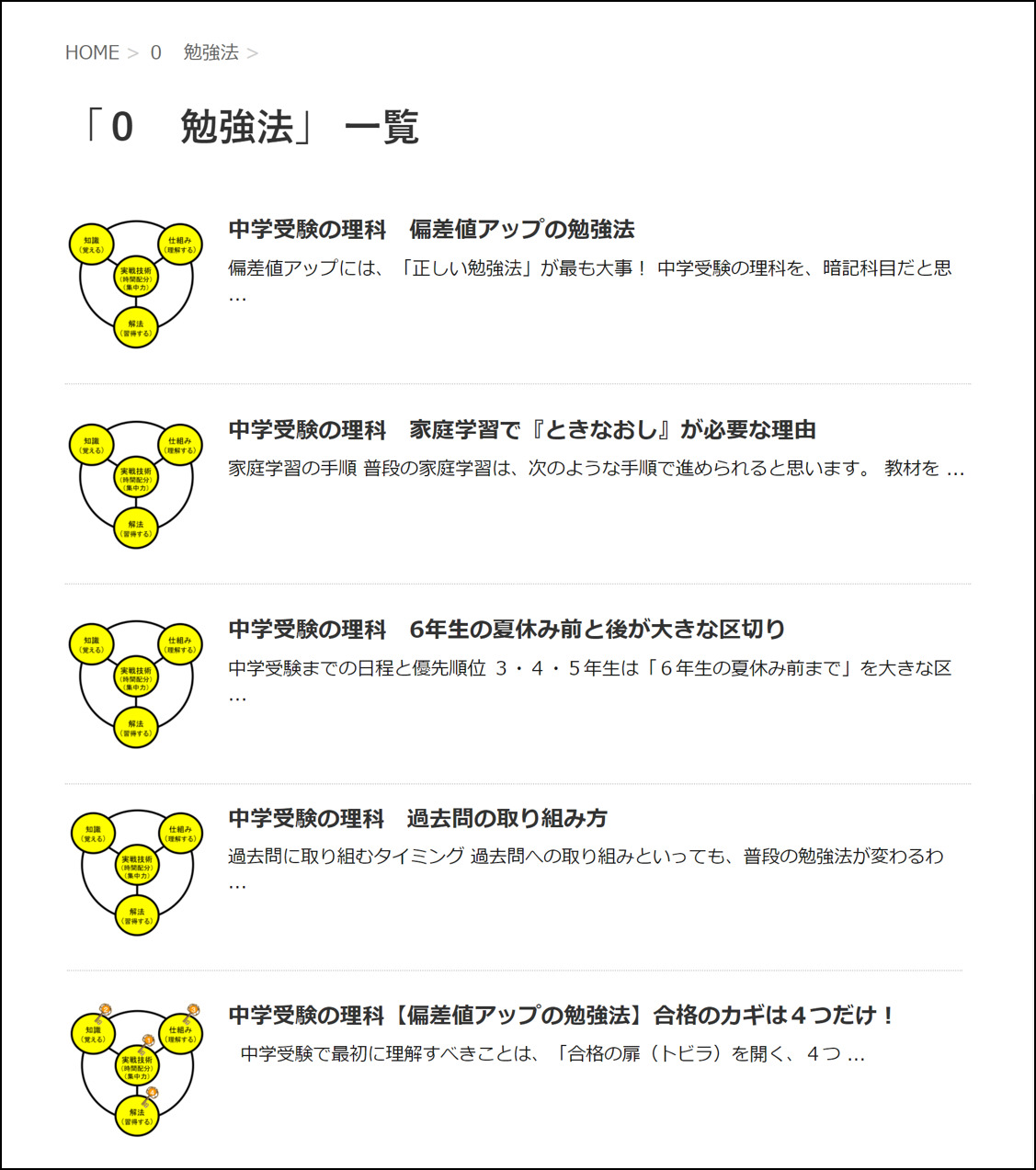

偏差値アップの勉強法については、次のようなテーマを解説しています。

- 偏差値アップの勉強法

- 家庭学習で「ときなおし」が必要な理由

- 中学受験までの日程と、学年別の優先順位

- 過去問の取り組み方

- 合格の扉(トビラ)を開く4つの鍵(カギ)

こちらからどうぞ ⇒ 0 勉強法

△上のリンクをクリック△

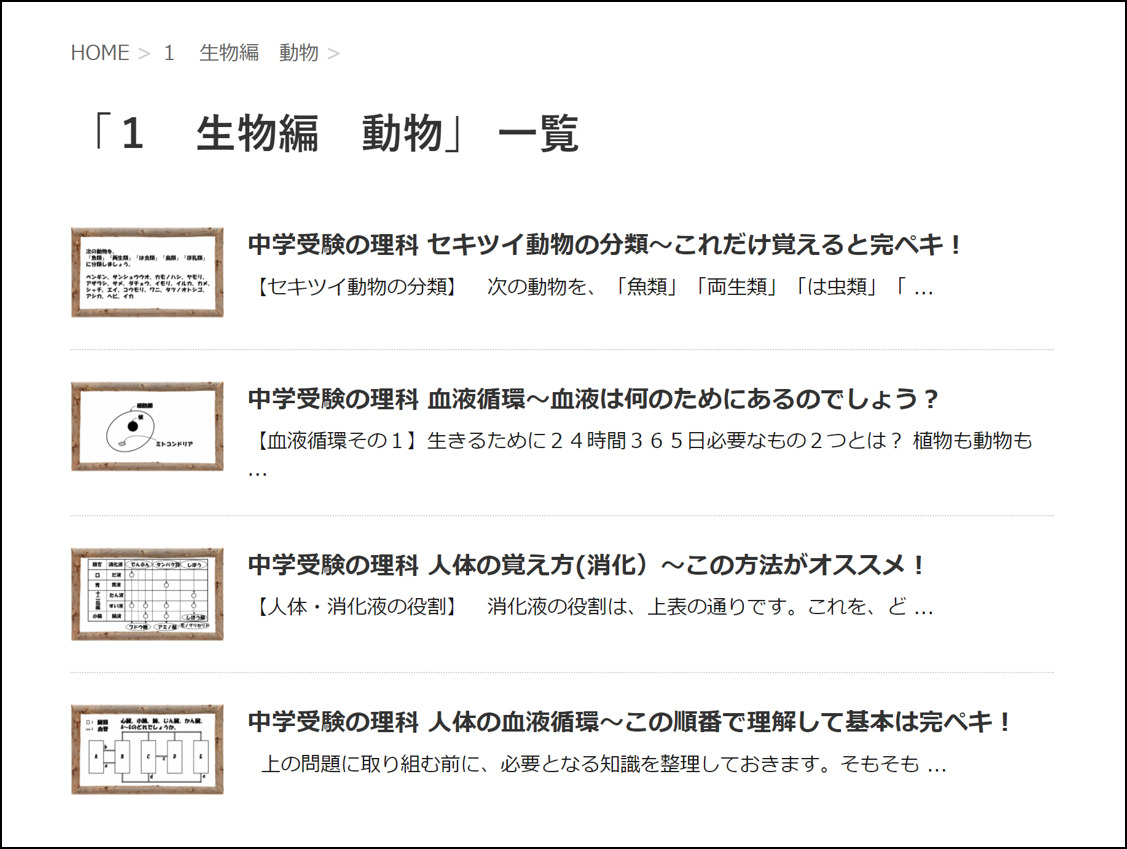

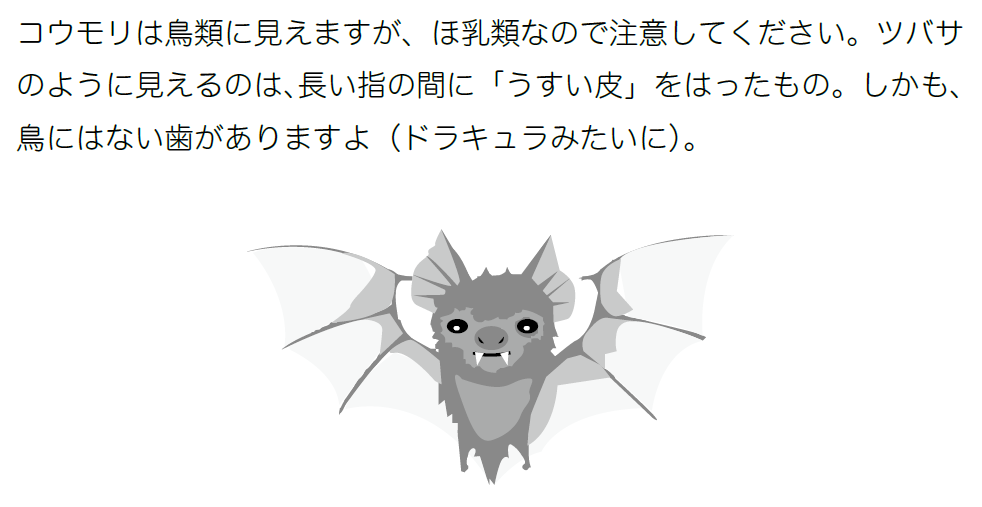

人体・セキツイ動物の分類(生物)

動物(生物編)では、次のようなテーマを解説しています。

- セキツイ動物の分類

- 血液(人体)の役割

- 消化液(人体)の覚えかた

- 血液循環(人体)の役割

こちらからどうぞ ⇒ 1 生物編 動物

△上のリンクをクリック△

植物の覚え方・呼吸と光合成など(生物)

植物(生物編)では、次のようなテーマを解説しています。

- 栄養と肥料の違い

- じょう散作用の条件

- 種子と発芽

- 光合成実験の手順

- 植物分類の覚え方

- 植物分類の基本と例外

- 呼吸と光合成のしくみ

こちらからどうぞ ⇒ 1 生物編 植物

△上のリンクをクリック△

.jpg)

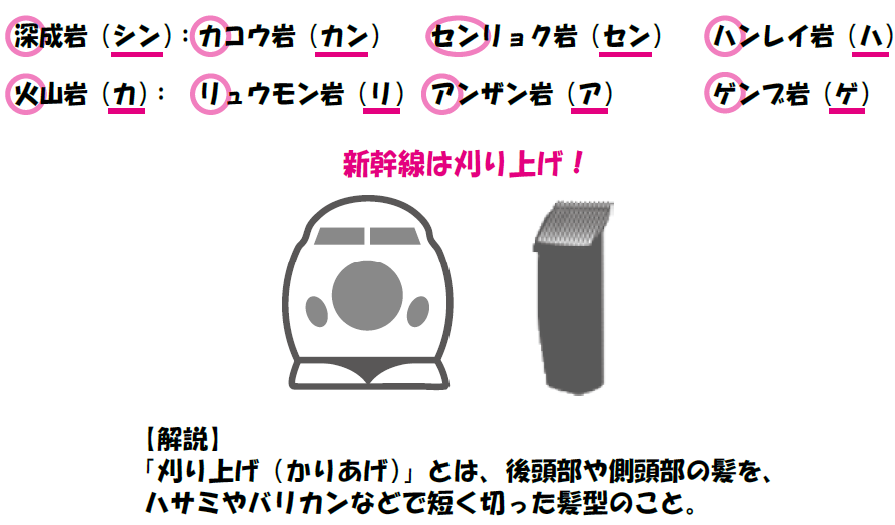

地層と岩石(地学)

地層と岩石(地学編)では、次のようなテーマを解説しています。

- 正断層と逆断層

- 岩石の覚え方

- 地層のできかた

- 地層の対比

こちらからどうぞ ⇒ 2 地学編 地層と岩石

△上のリンクをクリック△

天体の基本と太陽・月・星の動き(地学)

天体の動き(地学編)では、次のようなテーマを解説しています。

- 天体の基本

- 太陽・月・星の動き

こちらからどうぞ ⇒ 2 地学編 天体の動き

△上のリンクをクリック△

気象・日本の四季・偏西風・季節風など(地学)

気象(地学編)では、次のようなテーマを解説しています。

- 低気圧と高気圧

- 台風の注意点

- 日本の四季と偏西風・季節風・気団の関係

- 天気のことわざ

- 気温・湿度・飽和水蒸気量・露点とフェーン現象

こちらからどうぞ ⇒ 2 地学編 気象

△上のリンクをクリック△

ばね・ふりこ・浮力・てこ・かっ車と輪軸(物理)

力学(物理編)では、次のようなテーマを解説しています。

- ばね

- ふりこ

- 浮力

- てこ

- かっ車と輪軸

こちらからどうぞ ⇒ 3 物理編 力学

△上のリンクをクリック△

.jpg)

電流と電気回路・磁力線・電磁石・電熱線など(物理)

電気(物理編)では、次のようなテーマを解説しています。

- 電流と電気回路

- 部分ショート

- 直列と並列の組み合わせ

- 合成抵抗

- 電熱線

- 磁力線

- 電磁石

- モーター

こちらからどうぞ ⇒ 3 物理編 電気

△上のリンクをクリック△

水溶液の覚え方・ろうそくの燃焼など(化学)

化学編では、次のようなテーマを解説しています。

- 物質の状態変化(固体・液体・気体)

- 水の状態変化(氷・水・水蒸気)

- 熱の伝わり方

- カロリー計算(熱量計算)

- 金属の燃焼

- ろうそくの燃焼

- 水溶液の覚え方

- 中和と溶解度

こちらからどうぞ ⇒ 4 化学編

△上のリンクをクリック△

偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(赤本)

.png)

2020年10月エール出版社から、全国の書店で発売されました(定価:1,500円、税こみ:1,650円)。主要テーマの板書すべてと授業内容を、誌上で公開するものです。本書は以下の点で、「理科の基礎固め」に最適な参考書といえるでしょう。

◎ 授業での語りを再現しているため、読書というよりも、授業を受けている感じで読み進むことができる。

◎ サイトにのせていない板書もすべて公開し、豊富な絵や図表で理解しやすい。

◎ テーマごとに、か条書きで最重要ポイントを整理しており、理解してしまえばそのまま得点につながる。

「理科は苦手、嫌い、無理・・・」という人へ!

同じ授業なのに、地頭の良い子が点差をつけるのはなぜ?

それは、授業中に要点を感じとってしまうから。塾で授業をしながら様子を見ていると、点を取る生徒は必ず重要な部分をメモします。

要点が分からない生徒にとって、家で質問できればベストなのですが、算数が得意な保護者でさえ、理科はさっぱりというケースが多いようです。生物・地学・物理・化学が範囲ですから、無理もありません。

ところで、要点とは何かというと、もちろん「点を取るためのポイント」。じっさい、私の授業では得点するための最重要ポイントだけを伝えるため、担当するクラスの偏差値が上位クラスを上回りますし、最上位クラスの生徒に伝えれば無敵になってしまいます。

その授業をまとめたのが本書です。多くのセンパイたちが、結果を証明してきた内容ですから、あっという間に苦手意識は消え去ってしまうことでしょう。

目標はあくまでも、地頭の良い子に勝つことですよ!

「地頭の良い子に勝つ17日間の授業」

序文より

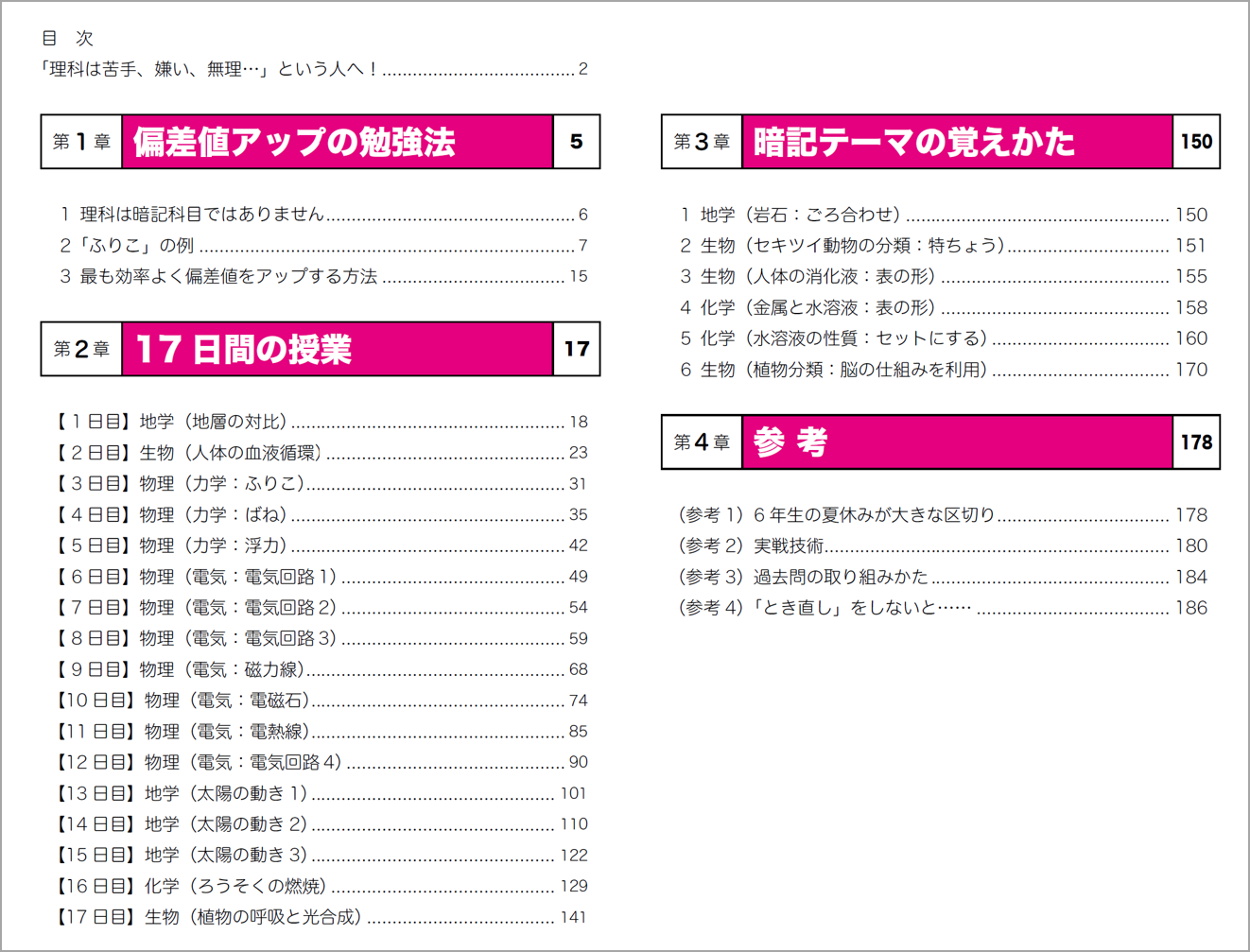

全4章のうち、学習する各テーマは第2章と第3章に分かれています。

以下では、第2章と第3章のおもなポイントを紹介していきます。

参考書おすすめ~17日間の授業【第2章】

単純に覚えるだけでは得点できないテーマについて、「得点するための最重要ポイント」を整理しながら、板書とともに解説していきます。

地層と岩石(地学)【第1日目】

.jpg)

「地層の対比」における最重要ポイントは、次の2点です。

- ステップ1:すべて標高で考える。

- ステップ2:東西と>南北を、べつべつに考える。

この考え方を守れば、ほとんどの問題を解くことができ、そのための具体的な方法を解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 地層の対比~この理解だけで受験対策は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

人体の血液循環(生物)【第2日目】

.png)

「人体の血液循環」における最重要ポイントは、次の3点です。

- 血液の役割:全身の細胞に「酸素と栄養」を届ける。

- 血液と酸素:肺で「酸素の多い血液」にして心臓にもどす。

→ 心臓と肺の間には、専用の道(往復)がある。 - 血液と栄養:「かん臓」で栄養を保管し、血液に追加する。

→ 小腸から「かん臓」に、一方通行の道がある。

この考え方を具体的に解説しながら、さらに例題の絵を深く見ていきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 人体の血液循環~この順番で理解して基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

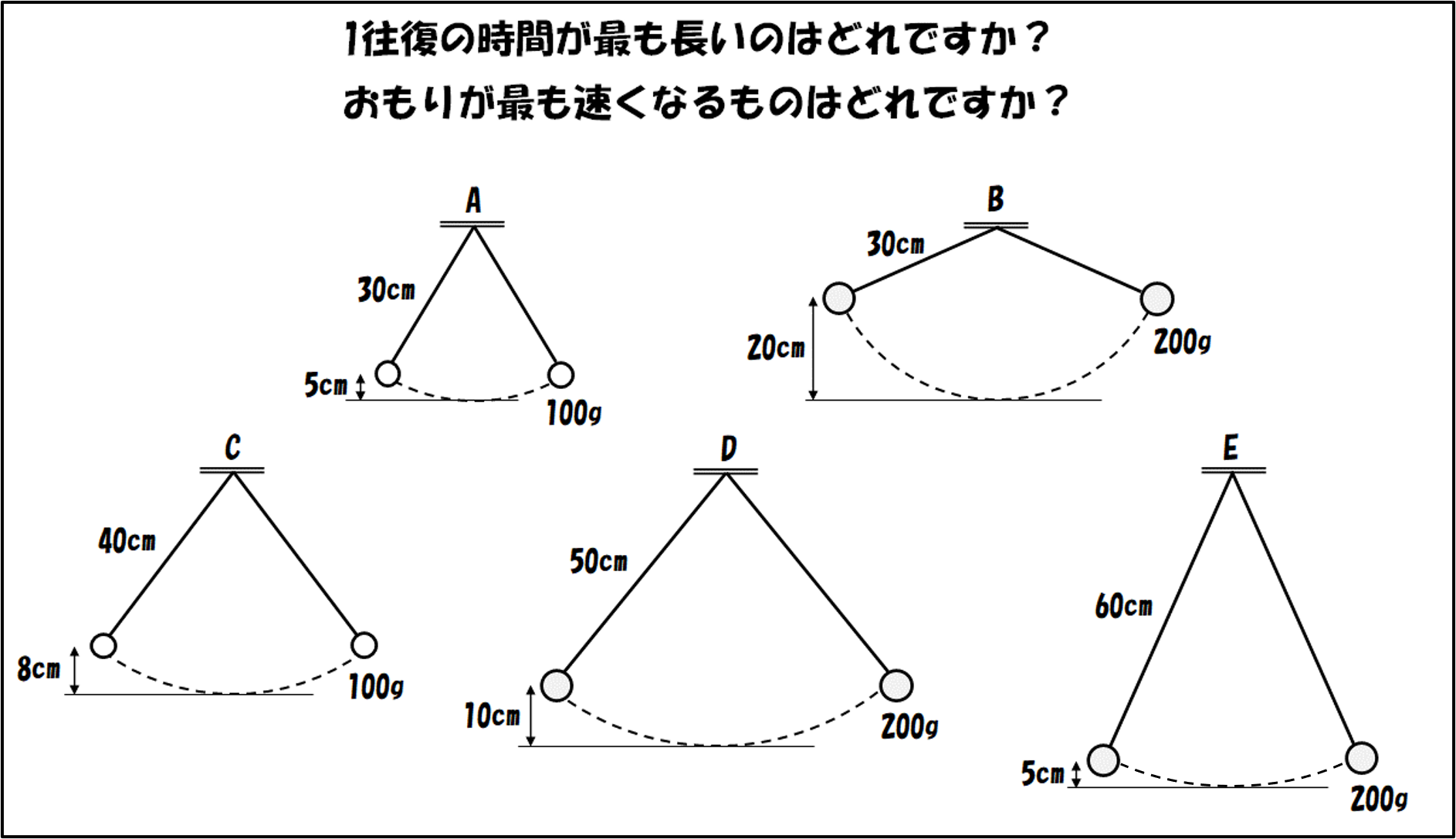

ふりこ(物理、力学)【第3日目】

「ふりこ」における最重要ポイントは、次の3点です。

- ふりこの周期は、ふりこの長さだけで決まる。

- おもりの速さは、おもりを手から離す高さだけで決まる。

- おもりのパワーは、おもりの重さ・速さ(高さ)で決まる。

この考え方を具体的に解説しながら、さらに「ふりこの長さと周期との関係」を深く見ていきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 ふりこ~これだけ習得しておけば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

ばね(物理、力学)【第4日目】

.png)

2つのばねを比べる最重要ポイントは、次の2点です。

- 直列つなぎ:同じ「力」による「のび」の比率で考える。

- へい列つなぎ:同じ「のび」となる「力」の比率で考える。

ばねの落とし穴を解説しながら、最重要ポイントの考え方を具体的に見ていきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 ばね~これだけ習得しておけば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

浮力(物理、力学)【第5日目】

.png)

浮力の最重要ポイントは、「浮力って、要するに何のこと?」という質問に即答でき、しかもその意味を完全に理解することです。

具体例とともに、「得点するための最重要ポイント」を解説します。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 浮力~頭を整理するため最初にするべき事とは!

△上のリンクをクリック△

.png)

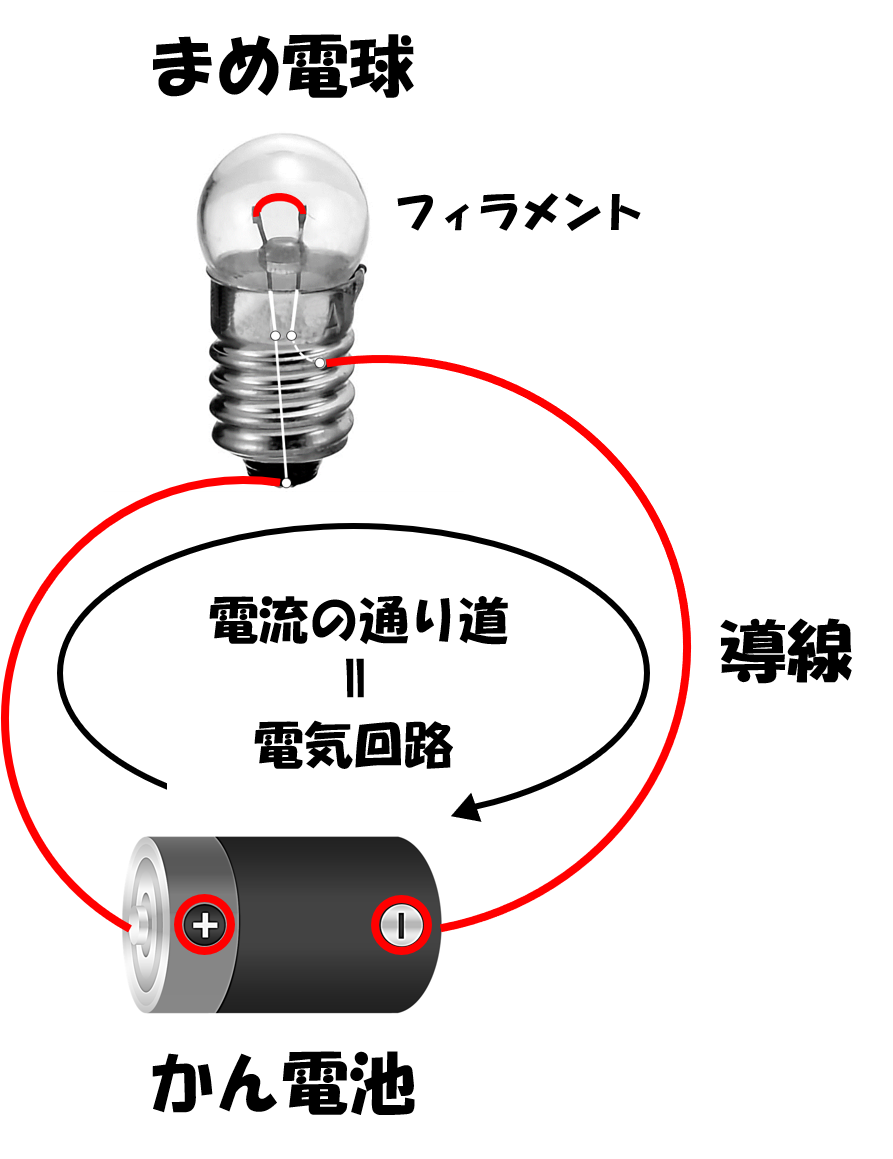

電流と電気回路1(物理、電気)【第6日目】

電気回路の授業は、4回です。1日目では、電気回路に登場する3つ(導線、かん電池、豆電球)の意味を、具体的に解説していきます。

- 導線:電気のツブがつまった金属。

- かん電池:導線に新しい「電気のツブ」をおし出す力を持つ。

→ 直列で力が強くなり、へい列で長持ちする。 - 豆電球:電流のじゃまもの。

→ 「電気のツブ」が通りぬけると、発熱して光を出す。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~この順番で学ぶと基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

電流と電気回路2(物理、電気)【第7日目】

.png)

電気回路(直列)の最重要ポイントは、次の3点です。

- まず、すべての「豆電球の電流」から考える。

- 最後に「かん電池」の電流を考える。

- 1本道の中を流れる電流の大きさは、どの部分も同じ。

この考え方にしたがって、「基本の電気回路」をもとに、「豆電球の直列」「かん電池の直列」「豆電球の直列+かん電池の直列」を、具体的に解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~この順番で学ぶと基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

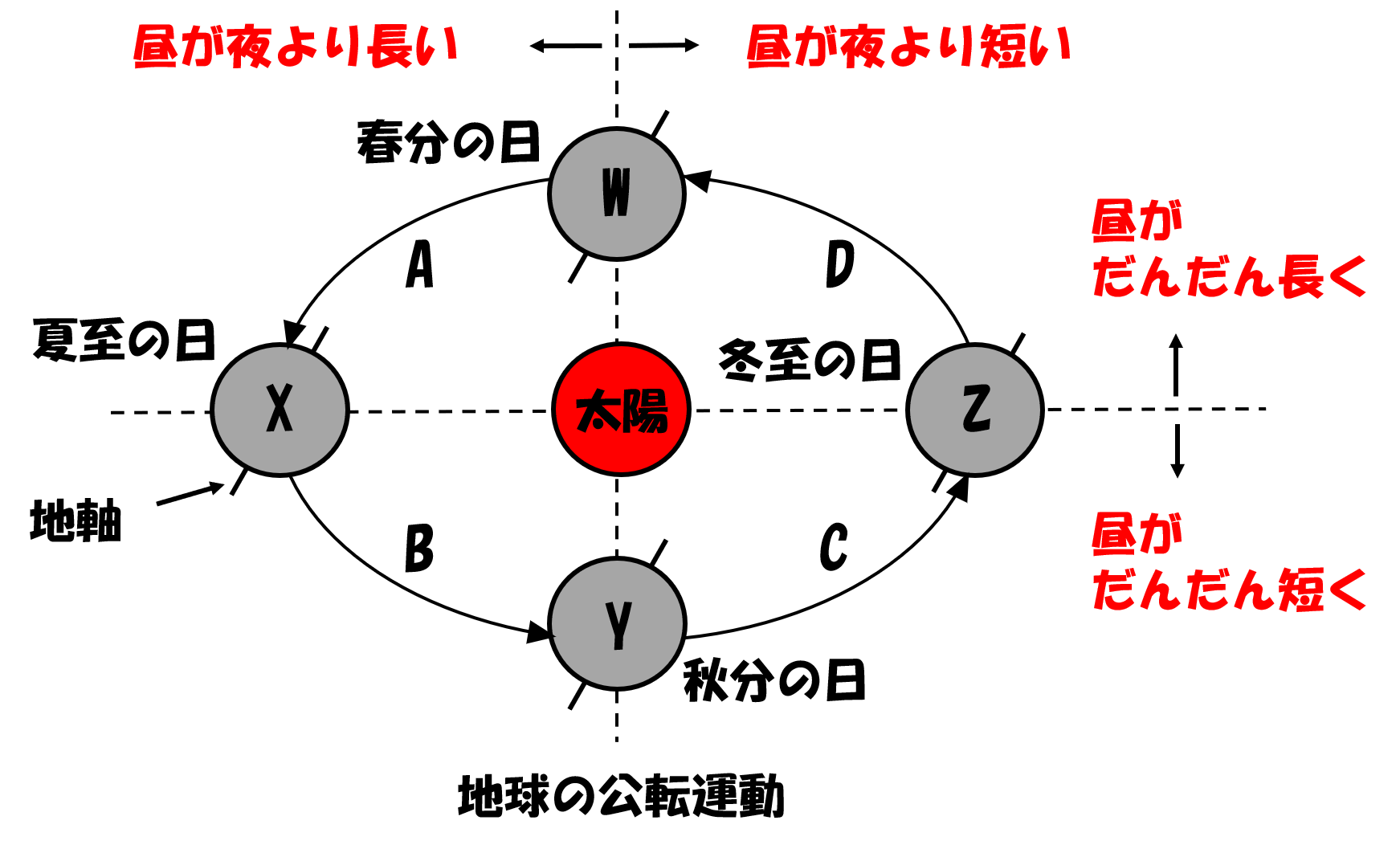

電流と電気回路3(物理、電気)【第8日目】

電気回路(へい列)の最重要ポイントは、次の3点です。

- まず、すべての「豆電球の電流」から考える。

- 最後に「かん電池」の電流を考える。

- 「へい列」の豆電球は、考える豆電球いがいを手でかくす。

この考え方にしたがって、「豆電球のへい列」「かん電池のへい列」「へい列の豆電球+直列のかん電池」「直列の豆電球+へい列のかん電池」「へい列の豆電球+へい列のかん電池」を、具体的に解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~この順番で学ぶと基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

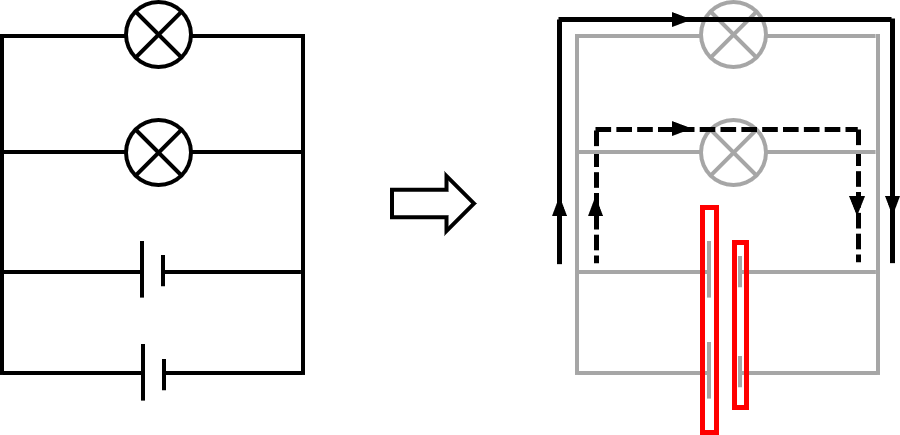

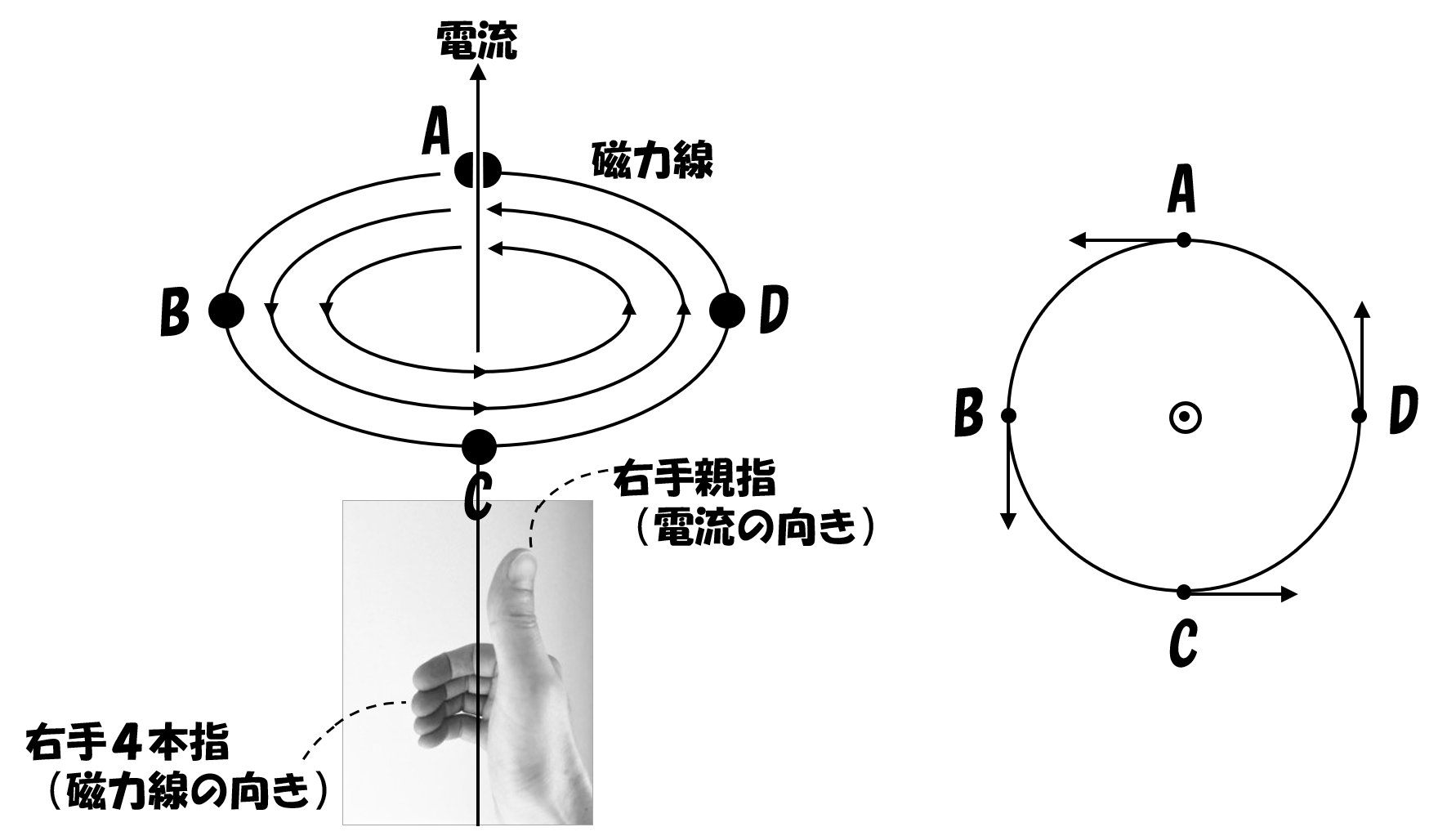

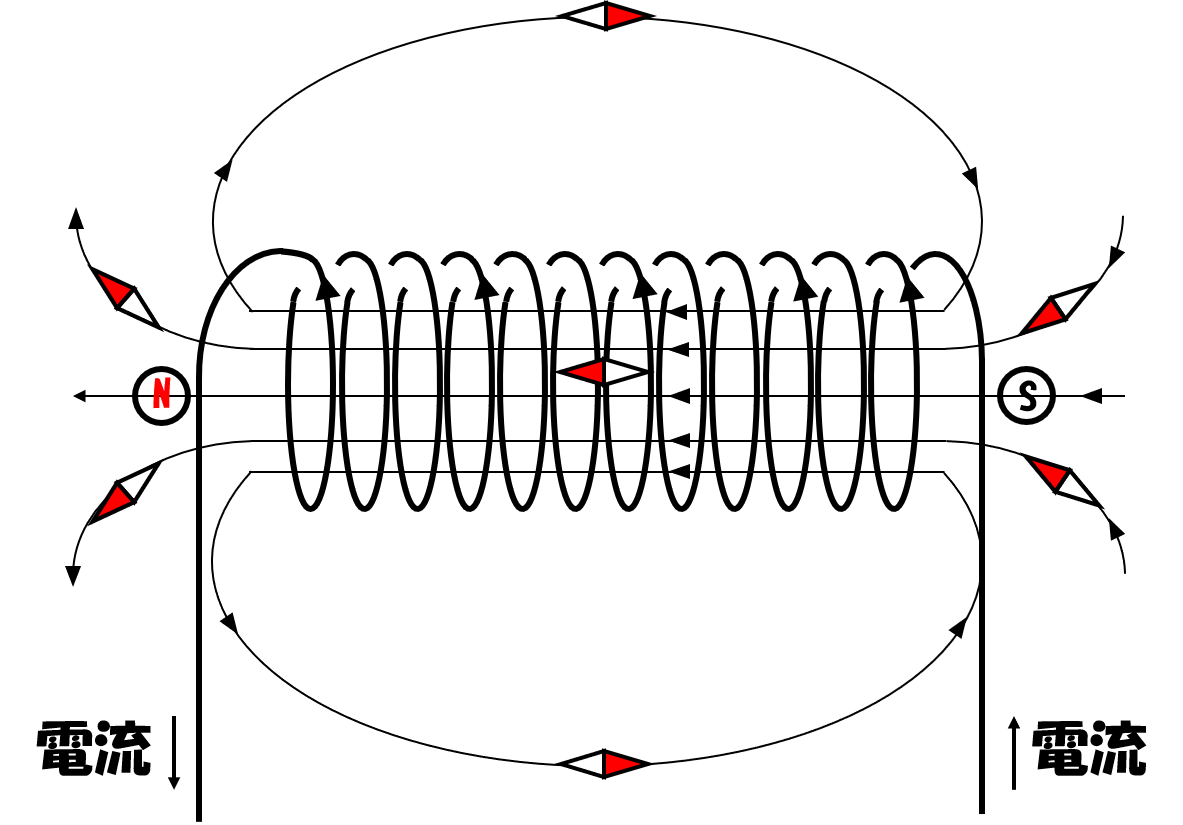

電流と磁力線(物理、電気)【第9日目】

磁力線の最重要ポイントは、次の3点です。

- 磁力線を考えるときは、必ず右手を使う。

- 4つの位置における、磁力線の向きを完全に把握する。

- 方位磁針のN極の向きは、2つの磁力線(地球・電流)の組み合わせで決まる。

この考え方にしたがって、磁力線の例題を具体的に解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と磁力線~これだけ習得すれば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

電流と電磁石(物理、電気)【第10日目】

電磁石の最重要ポイントは、次の3点です。

- 右手の4本指の方向を「電流の向き」に合わせると、親指の方向が電磁石のN極。

- コイルの絵に、電流の向きを書きこむこと。

- モーターは、右手で「電流の向き」と「電磁石のN・S極」を確認するだけ。

このポイントにしたがって、電磁石の仕組みからモーターの考え方までを、具体的に解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電磁石~これだけの習得で基本は完ペキ!

⇒ 中学受験の理科 電流とモーター~電磁石の基本を理解すれば簡単!

△上のリンクをクリック△

.png)

電流と電熱線(物理、電気)【第11日目】

電熱線の最重要ポイントは、次の3点です。

- 「電熱線が長くなる」ことは、「豆電球を直列につなげる」のと同じ。

- 「電熱線が太くなる」ことは、「豆電球をへい列につなげる」のと同じ。

- 電熱線の発熱量は、「電流×電流×電気抵抗」に正比例する。

このポイントにしたがって、具体的なイメージと例題を解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電熱線~豆電球と置きかえて考えてみる!

△上のリンクをクリック△

.gif)

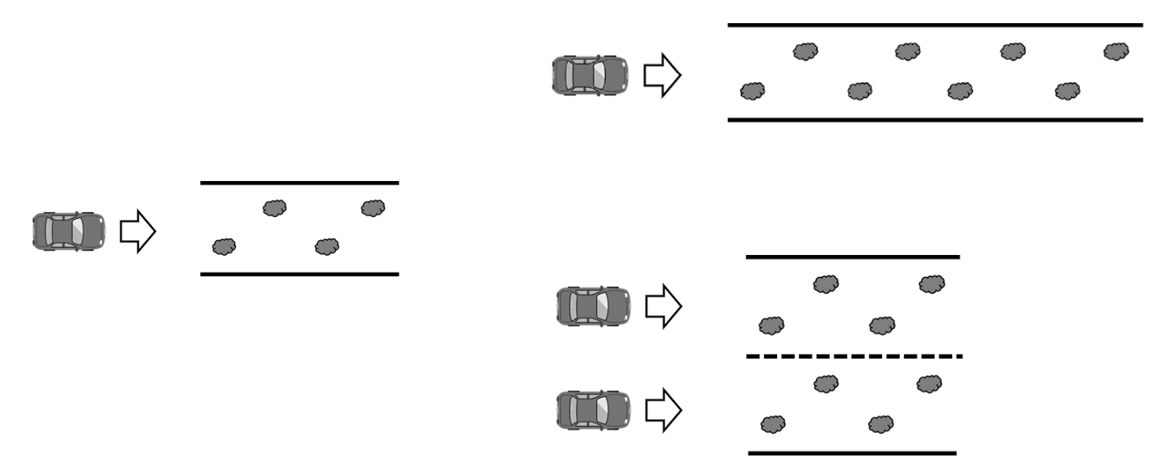

電流と電気回路4(物理、電気)【第12日目】

電気回路(中級編)の最重要ポイントは、次の2点です。

- 電流の流れていく道が分かれるときは、行き先の抵抗に注目。

- 電流は、行き先の抵抗の大きさに反比例する。

このポイントにしたがって、「部分ショート」から「合成抵抗」までの考え方を、具体的に解説していきます。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~豆電球の直列と並列の組み合わせ

⇒ 中学受験の理科 電流と電気回路~合成抵抗(中級編)の考え方

△上のリンクをクリック△

.png)

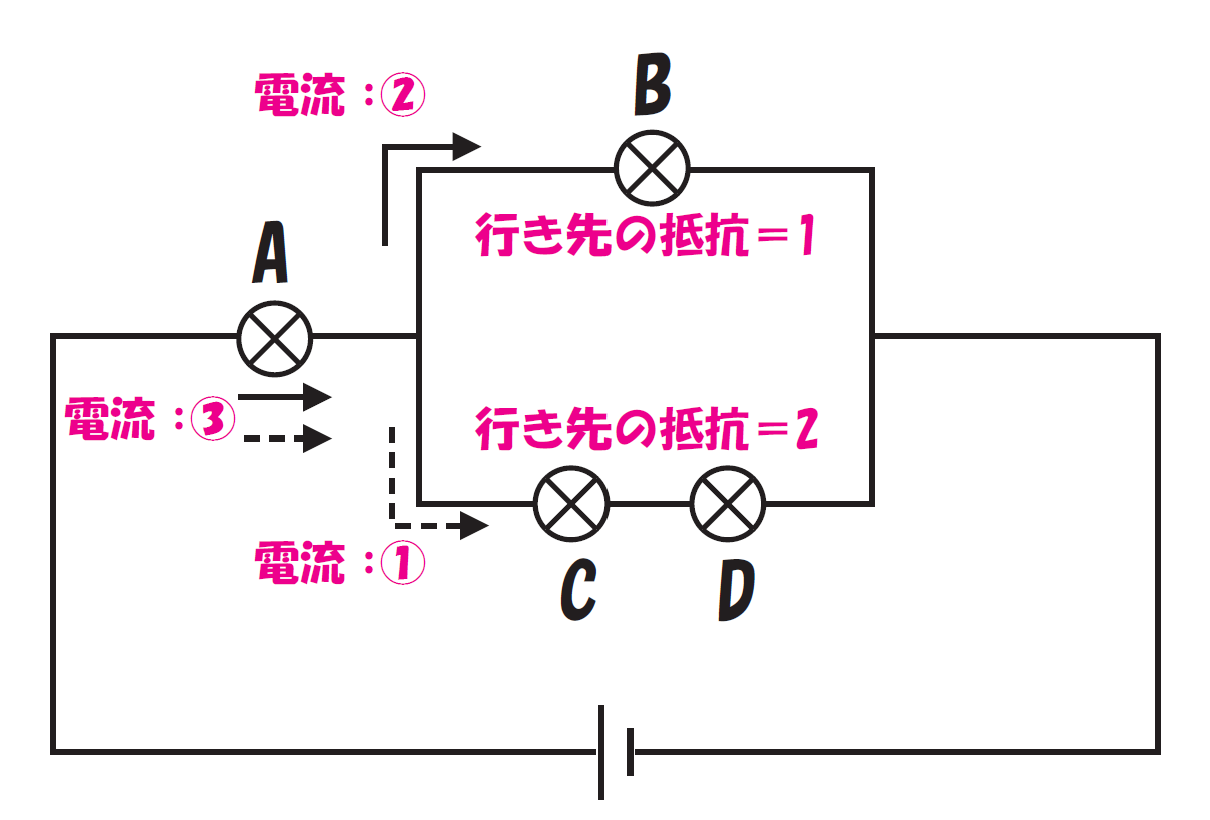

太陽の動き1(地学)【第13日目】

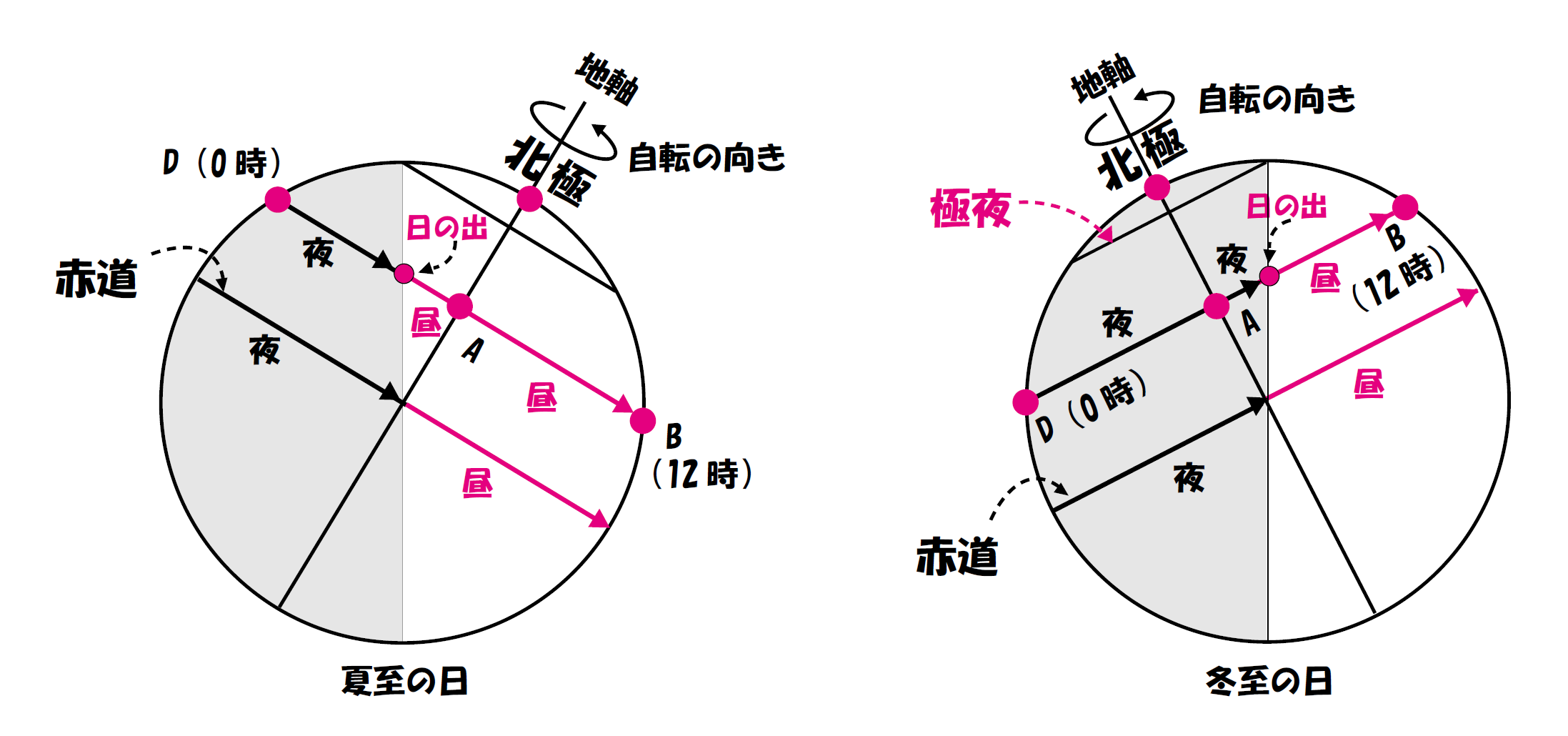

「天体の動き」の学習は、「太陽 → 月 → 星」の順番が望ましく、「太陽の動き」が天体テーマ全体の基本です。まず1日目として、次の内容について具体的に解説していきます。

「南中」の最重要ポイント(2点)

- おなじ地点なら、1年中おなじ時刻に南中する。

- 1年を通して異なるのは、「日の出」「日の入り」の時刻。

「地軸の傾き」の最重要ポイント(2点)

- 「春分・秋分の日」は、太陽との関係では地軸が傾いていない。

- それ以外の日は、太陽との関係で地軸が傾いている。

「昼と夜の長さ」の最重要ポイント(4点)

- 昼が夜より長く、昼がだんだん長くなる季節。

- 昼が夜より長く、昼がだんだん短くなる季節。

- 昼が夜より短く、昼がだんだん長くなる季節。

- 昼が夜より短く、昼がだんだん短くなる季節。

「方角」の最重要ポイント(3点)

- 太陽の問題では、まず南から決定。毎日かならず南中するから。

- 「冬至の日」の太陽の通り道は、1日中つねに南側。

- 「夏至の日」の太陽の通り道は、南北にまたがる。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 太陽の動き~これだけ習得すれば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

太陽の動き2(地学)【第14日目】

「太陽の動き」の2日目では、次の内容について具体的に解説していきます。

「昼と夜」の最重要ポイント(3点)

- 太陽の側が昼、反対側が夜。

- 地球の自転は、北極上空から見て「反時計回り」。

- 「反時計回り」に、「日の出 → 南中 → 日の入り → 真夜中」。

「時刻」の最重要ポイント(2点)

- 夜から昼の始まるところが、6時。

- 昼から夜の始まるところが、18時。

「方角」の最重要ポイント(1点)

- まず北の方角(北極の方向)から決定する。

「地軸の傾き」の最重要ポイント(1点)

- 「春分・秋分の日」だけは、太陽との関係で地軸が傾かない。

「夏至の日」の最重要ポイント(2点)

- 「日の出」が早く、「日の入り」は遅い。

- 北にいくほど、昼が長い。

「冬至の日」の最重要ポイント(2点)

- 「日の出」が遅く、「日の入り」は早い。

- 北にいくほど、昼が短い。

「南中高度」の最重要ポイント(3点)

- 「春分・秋分の日」の南中高度=90度-緯度。

- 「夏至の日」の南中高度=90度-緯度+地軸の傾き。

- 「冬至の日」の南中高度=90度-緯度-地軸の傾き。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 太陽の動き~これだけ習得すれば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

太陽の動き3(地学)【第15日目】

.png)

「太陽の動き」の最終回では、「経度・緯度の最重要ポイント」とともに、「地球の自転・公転」と「太陽の動き」との関係を、くわしく解説していきます。

- 「緯度が同じで経度の異なる」地点を比べると、「日の出・南中・日の入り・真夜中」すべて東の地点が早い。

- 「経度が同じで緯度の異なる」地点を比べると、「南中・真夜中」を同時にむかえて、「日の出・日の入り」のタイミングは異なる。 1 年を通じて、北にいくほど南中高度は低い(影は長い)。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 太陽の動き~これだけ習得すれば基本は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

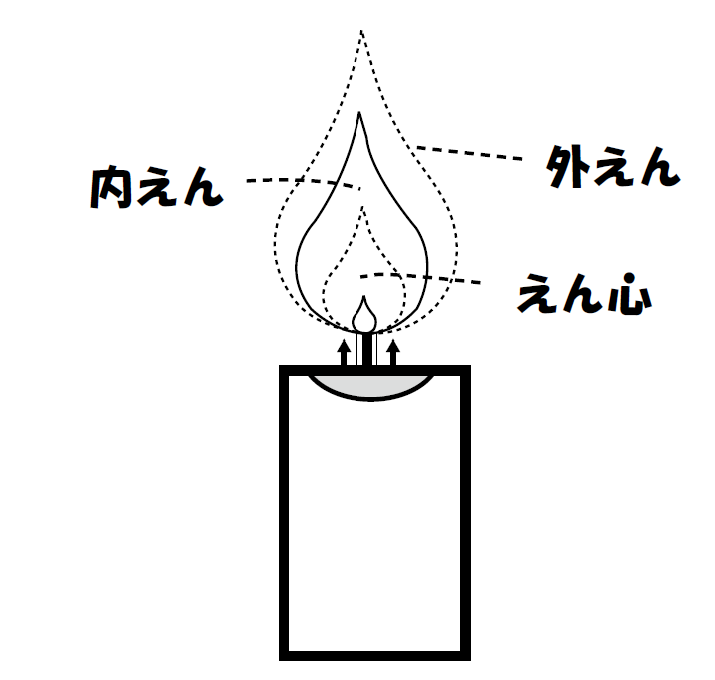

ろうそくの燃焼(化学)【第16日目】

化学テーマの基本から、ろうそくの燃焼まで、具体的に解説していきます。

- 物質は、部品でできている。「ろう」の部品は、「C:炭素」「H:水素」「O:酸素」。

- 物質を熱し続けると、部品に分解する。

- 「炭素」は燃焼して、「二酸化炭素」に。

- 「水素」は燃焼して、「水」に。

- 「酸素」は燃焼しない(助燃性のみ)。

- ガスやアルコールは部品に「炭素」が少なく、「すす」も少ない。

- 上昇気流によって、燃焼し続けるための酸素を供給。

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 ろうそくの燃焼~この理解で受験対策は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.jpg)

植物の呼吸と光合成(生物)【第17日目】

.png)

「呼吸と光合成」の基本から、中級のレベルまで、具体的に解説していきます。

- 呼吸:全身の細胞が、生きるためのエネルギーをつくる。

- 光合成:葉緑体(工場)で、エネルギーの材料を生産する。

- 「呼吸の量」は、朝も昼も夜も常に一定。

- 「光合成の量」は、明るさで変わる。

- 「光合成で生産する酸素の量」

=「呼吸で使う量」+「外に出す量」

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 植物の呼吸と光合成~これだけの理解で基本は完ペキ

△上のリンクをクリック△

.png)

参考書おすすめ~暗記テーマの覚え方【第3章】

覚えてしまえば得点できるテーマについて、覚えかたを整理しました。豊富な絵とともに解説しているので、イメージしやすいはずです。

岩石(地学)

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 地層と岩石(1)

△上のリンクをクリック△

.png)

セキツイ動物の分類(生物)

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 セキツイ動物の分類~これだけ覚えると完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

人体の消化液(生物)

.png)

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 人体の覚え方(消化)~この方法がオススメ!

△上のリンクをクリック△

.png)

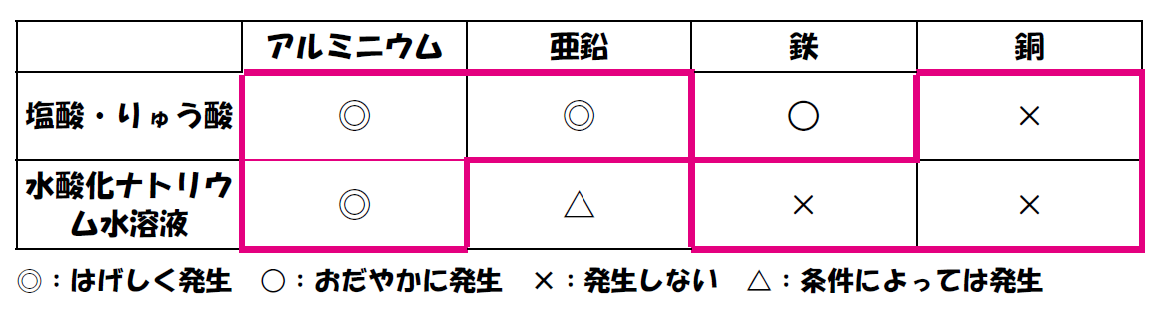

金属と水溶液(化学)

水溶液の性質(化学)

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 水溶液の覚え方~これだけで受験対策は完ペキ!

△上のリンクをクリック△

.png)

植物分類(生物)

当サイトでの解説は、こちらからどうぞ(図書では板書すべてを公開します)。

⇒ 中学受験の理科 植物の覚え方~脳のしくみを利用して効率よく!

△上のリンクをクリック△

.png)

ご購入方法

赤本

.png)

アマゾンからのご購入は、以下からどうぞ(プライム対象)。

⇒ アマゾンの公式サイトは、こちらをクリック!

楽天市場からのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ 楽天市場の公式サイトは、こちらをクリック!

YAHOO! ショッピングからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ YAHOO! ショッピングの公式サイトは、こちらをクリック!

セブンネットからのご購入は、以下からどうぞ(店舗受取りは送料無料)。

⇒ セブンネットの公式サイトは、こちらをクリック!

偏差値アップの勉強法~近道で確実に効率よく(青本)

中学受験の理科で、偏差値に最も大きく差がつくのは、以下のテーマとなります。苦手な人は、まったく手が出ないため、得点できないのです。

- 物理(電気):電気回路、電熱線、磁力線、電磁石

- 物理(力学):てこ、かっ車、輪軸、ばね、ふりこ、浮力

- 地学(天体の動き):太陽、月、星

- 化学(化学計算):中和、溶解度

ここで重要なことは、必ずしも得意である必要はないということ。苦手でさえなければ、合格点を取ることができるわけです。要するに、正しい順番で、解法を習得するまで練習したかどうかなんですね。

上のテーマを、苦手な順番に並べてください。そして、最も苦手なテーマから始めて、順番に苦手でなくしていくこと。それが、最も効率的な「偏差値アップの勉強法」です。

【参考】

以下のテーマは、すべて前著で解説しました。

- 物理(電気):電気回路、電熱線、磁力線、電磁石

- 物理(力学):ばね、ふりこ、浮力

- 地学(天体の動き):太陽

基礎固めを終えたら、いよいよ最後のテーマ。「地頭の良い子に勝つ最後の授業 【伝家の宝刀】力学・天体・化学計算の解法」で、一気に偏差値をアップしてしまいましょう。

「物理(力学:てこ、かっ車、輪軸)」「地学(天体の動き:月、星)」「化学(化学計算:中和、溶解度)」の3テーマについて、実際に行う授業と板書の内容を丸ごと公開します。

普通に勉強しても届くことがむずかしい、偏差値アップの核心(物事の中心である大切な部分。特に重要なツボ。)だけを徹底的に解説。市販や塾の教材には記述されていない、教育の現場で偏差値アップを証明してきた内容です。

この解法さえ習得してしまえば、どんなパターンの基本問題に向き合う時も、「ブレずに」サッサと正解にたどりつくことができます。ひたすら多くの問題演習をする必要も、なくなるのです。

本番までの限られた時間を、もっと効率よく。どうせなら、近道で確実に!

.png)

てこ・かっ車と輪軸【物理 力学】

「てこ」「かっ車」「輪軸」は、力学における基本中の基本であり、山ほど参考書や問題集が市販されています。しかしながら、本当の実力をつける方法とは、決して多くの情報に接することではありません。

本質の理解こそが近道なのだと、頭を切りかえていただきたいのです。

後にくわしく解説していきますが、「てこ」の解法はたった1つだし、「かっ車・輪軸」の着目点は3つだけ。本質さえ知ってしまえば、すべての基本問題を同じ考えかたで解くことができるのですよ。

苦手な人は、この事実を知らないまま、時間だけが過ぎていく状態ではないでしょうか。これから説明する本質的な解法を習得してしまえば、異なる問題に対しても向き合いかたは同じなのです。

「なるほど~!」と納得するだけではなく、本質的な解法を練習して習得しなければなりません。本番で合格点を取るためには、短い時間で正解にたどりつく練習をすることが、絶対に必要であることを忘れないでくださいね。

「地頭の良い子に勝つ最後の授業」

第2章 力学(物理)より

月と星の動き【地学 天体の動き】

私たちが住む地球は、どうやら自転しながら公転もしているらしい。誰かに教わらなければ、そんなこと夢でさえも思わないでしょう。にわかには信じがたいのですが、やっぱり本当のことみたいです。

とはいっても、日常生活で地球の自転や公転を実感している人は、一人もいないでしょう。

地球に住む私たちが、地球の外にある天体を見るという今回のテーマ。地球の動きを感じていない私たちには、天体が動いているかのように見えてしまいます。しかも月は、形まで変化するわけです。

相手が、どのように動いて見えるのか。それは、「相手の動き」と「自分の動き」との組み合わせで決まります。

私たちが「天体の動き」を学ぶ際に、考えなければならないのは、

① 月の公転(相手の動き)

② 地球の自転(自分の動き)

③ 地球の公転(自分の動き)

わずか3つです。これら3つと、「太陽の動き」「月の動き」「星の動き」との関係は、すべて異なります。

この違いをはっきりと理解して、自分で説明できるようになったら、「天体の動き」をマスターしたと言えるでしょう。

【参考】

月は自転していますが、地球から見た月の動きと形には関係ないので、上の3条件には入れていません。

「月の形と動き」では、「仕組みを理解せずに点を取る方法」の解説もしました。それで安心することなく、入試の本番までには、本編の内容をしっかりと習得するようにしてください。

なお天体は、宇宙空間の中を立体的に動いています。現実におこっている立体的な動きを、頭の中でイメージしながら納得することが非常に大事です。この点が、他のテーマと大きく異なる部分と言えますし、人によって理解度が大きく違ってくる理由でもあります。

ボールや電球など道具を使いながら、学習するのも良いでしょう。独特な「宇宙空間の世界」に、慣れ親しむようにしてください。

「地頭の良い子に勝つ最後の授業」

第3章 天体(地学)より

中和と溶解度【化学 化学計算】

化学計算のテーマでは、計算の前に、化学反応の内容を理解しておく必要があります。どう見ても水にしか見えない2つの水溶液を混ぜたとき、水のなかで何がおきており、これから自分は何を計算すべきなのか、判断してから解きはじめなければなりません。

逆にいうと、その判断さえできてしまえば、あとは比例計算。とてもカンタンなものです。

苦手な人が多い理由は、問題にはパターンがあるということと、解きかたには手順があるということを知らないまま、演習を進めてしまうから。この2つを知っていれば、練習を重ねるたびに、どんな基本問題でも同じに思えてくるはずです。

手順はステップ1から4までありますが、勝負はステップ1だけ。ステップ1さえ終えてしまえば、もはや全問正解したようなものです。

この点を忘れずに、安心して学習を進めてくださいね。

「地頭の良い子に勝つ最後の授業」

第4章 化学計算(化学)より

ご購入方法

青本

アマゾンからのご購入は、以下からどうぞ(プライム対象)。

⇒ アマゾンの公式サイトは、こちらをクリック!

楽天ブックスからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ 楽天ブックスの公式サイトは、こちらをクリック!

YAHOO! ショッピングからのご購入は、以下からどうぞ(送料無料)。

⇒ YAHOO! ショッピングの公式サイトは、こちらをクリック!

セブンネットからのご購入は、以下からどうぞ(店舗受取りは送料無料)。

⇒ セブンネットの公式サイトは、こちらをクリック!

受験本番の前日まで偏差値アップ(黄本)

合格者たちの意見をまとめると、進学した学校に関係なく、合格のカギは「基本をかためること」と全員が助言します。そして、不合格だった生徒たちも、「もっと基本をかためれば良かった」と言うのです。

センパイたちのメッセージとは、結局のところ基本をかためること!。

くわしくは、以下の記事をごらんください。

⇒ 中学受験の理科 記述対策で基本をかためて受験本番の前日まで偏差値アップ!

本番までの限られた時間を、もっと効率よく!

⇒ 中学受験の理科【偏差値アップの勉強法】合格のカギは4つだけ!

△上のリンクをクリック△

2023/04/29