中学受験の理科 気象(5)~湿度・飽和水蒸気量・露点とフェーン現象

ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。

⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン

△上のリンクをクリック△

2022/12/08

このテーマは中級編のため、必ず「気象(1)~気象(4)」の学習を完了してから進めるようにしてください。「気象(1)」は、以下からどうぞ。

⇒ 中学受験の理科 気象(1)

式を覚える必要はありませんが、「飽和水蒸気量」「湿度」「露点」とは何なのか、イメージをつかむことが重要です。

【飽和水蒸気量】

空気1m3 にふくむことのできる水蒸気の量(g)。気温が高いほど、多くの水蒸気をふくむことができます。夏に湿気が多く、じめじめとするのは、気温が高くて多くの水蒸気をふくんでいるからです。

逆に冬は気温が低く、水蒸気を少ししかふくまないため、かわいた冷たい風がふくわけですね。

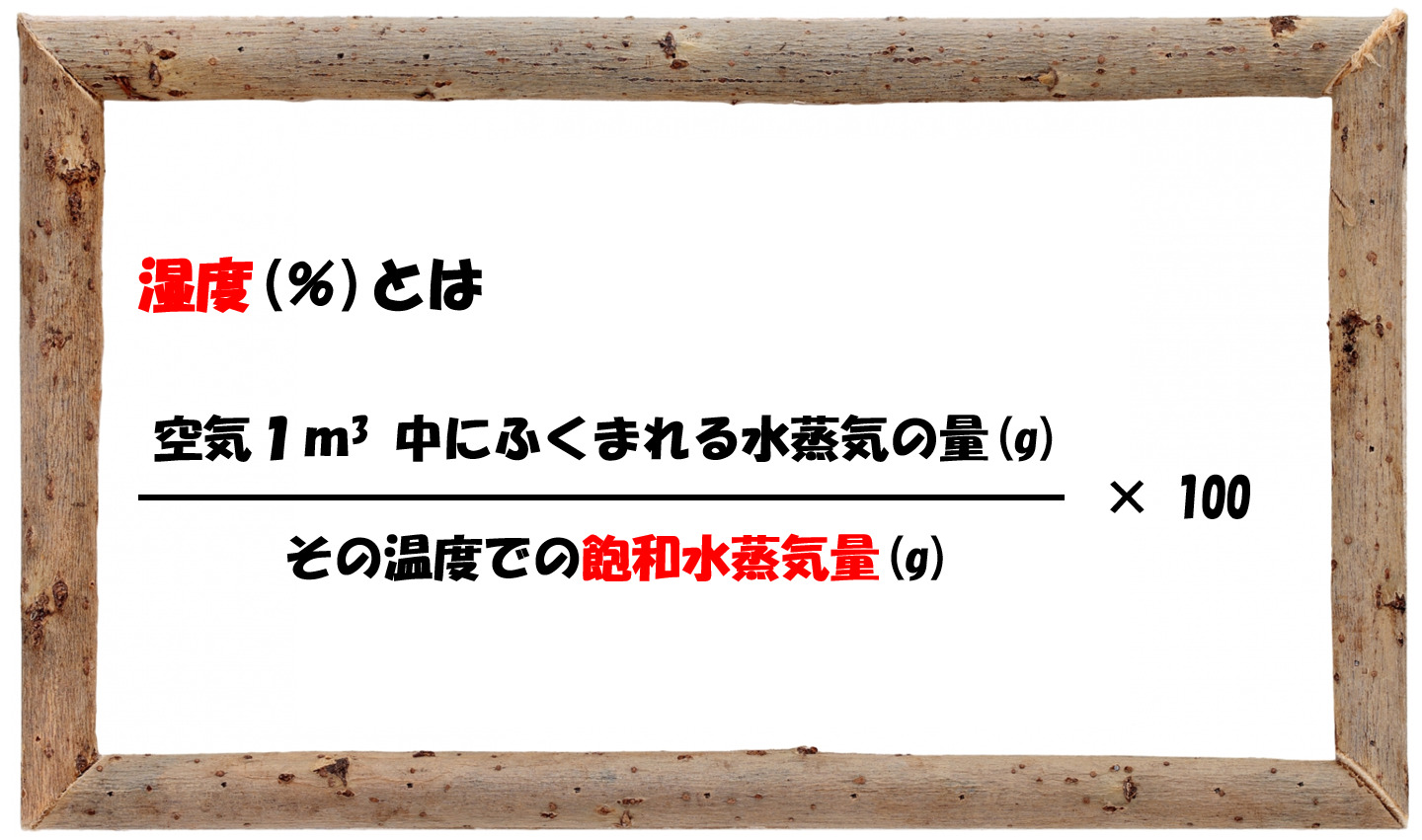

【湿度】

気温によって、ふくまれる水蒸気の量は変化しますが、「その気温における飽和水蒸気量」に対する、「実際にふくまれる水蒸気の量」の割合(%)を湿度といいます。

もちろん、実際にふくまれる水蒸気が少ないほど湿度は低く、飽和水蒸気量の限界ギリギリまで水蒸気をふくんだ状態は「湿度100%」です。

【露点】

「空気中の水蒸気量」が「飽和水蒸気量」と等しいとき(つまり、湿度100%の状態)の温度が、露点です。

その状態から気温が露点よりも低くなると、空気中にふくむことのできる水蒸気の量は少なくなるため、ふくむことができなくなった「気体の水蒸気」は、「液体の水」または「固体の氷」へと変化します。

本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。どうせなら近道で確実に効率よく合格に向かって進んでいきましょう! くわしくは、以下からどうぞ。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

目次

気温と飽和水蒸気量・湿度・露点の関係

.jpg)

気温と飽和水蒸気量との関係は大気の状態によって変わりますが、たとえば上図のような場合を考えてみましょう。グラフに示したとおり、気温が高いほど飽和水蒸気量も多い、つまり多くの水蒸気をふくむことができるわけです。

いま、空気 1m3 中に水蒸気が13.6g ふくまれているとします。

気温が30℃ であれば、表から飽和水蒸気量は30.4g ですから、さらに16.8g(30.4g-13.6g)ふくむことができる状態といえます。

このとき、湿度は約45%(13.6÷30.4×100=44.7)です。

気温が22℃であれば、表から飽和水蒸気量は19.4g ですから、さらに5.8g(19.4g-13.6g)ふくむことができる状態、さきほどより少ないですね。別の言いかたをすれば、気温30℃ のときよりも飽和状態に近いといえます。

湿度は約70%(13.6÷19.4×100=70.1)です。

表から、気温が16℃ のとき飽和水蒸気量は13.6g ですから、露点は16℃ 。つまり、気温が16℃ よりも低くなると、もはや13.6g の水蒸気すべてをふくむことができない状態の大気となります。

たとえば、気温が10℃ の場合は、飽和水蒸気量が9.4g ですから、余分な4.2g(13.6g-9.4g)は水蒸気として空気中に存在することはできません。その結果、水蒸気は水または氷に変化することとなります。

空気中に存在できない気体の水蒸気が、液体の水に変化する場合の具体例は、霧(きり)や露(つゆ)。また、大気の気温が非常に低いため、水ではなく固体の氷に変化したのが霜(しも)です。

水の三態について、詳しくは以下のテーマをご覧ください。

⇒ 中学受験の理科 氷/水/水蒸気~状態(固体/液体/気体)の変化

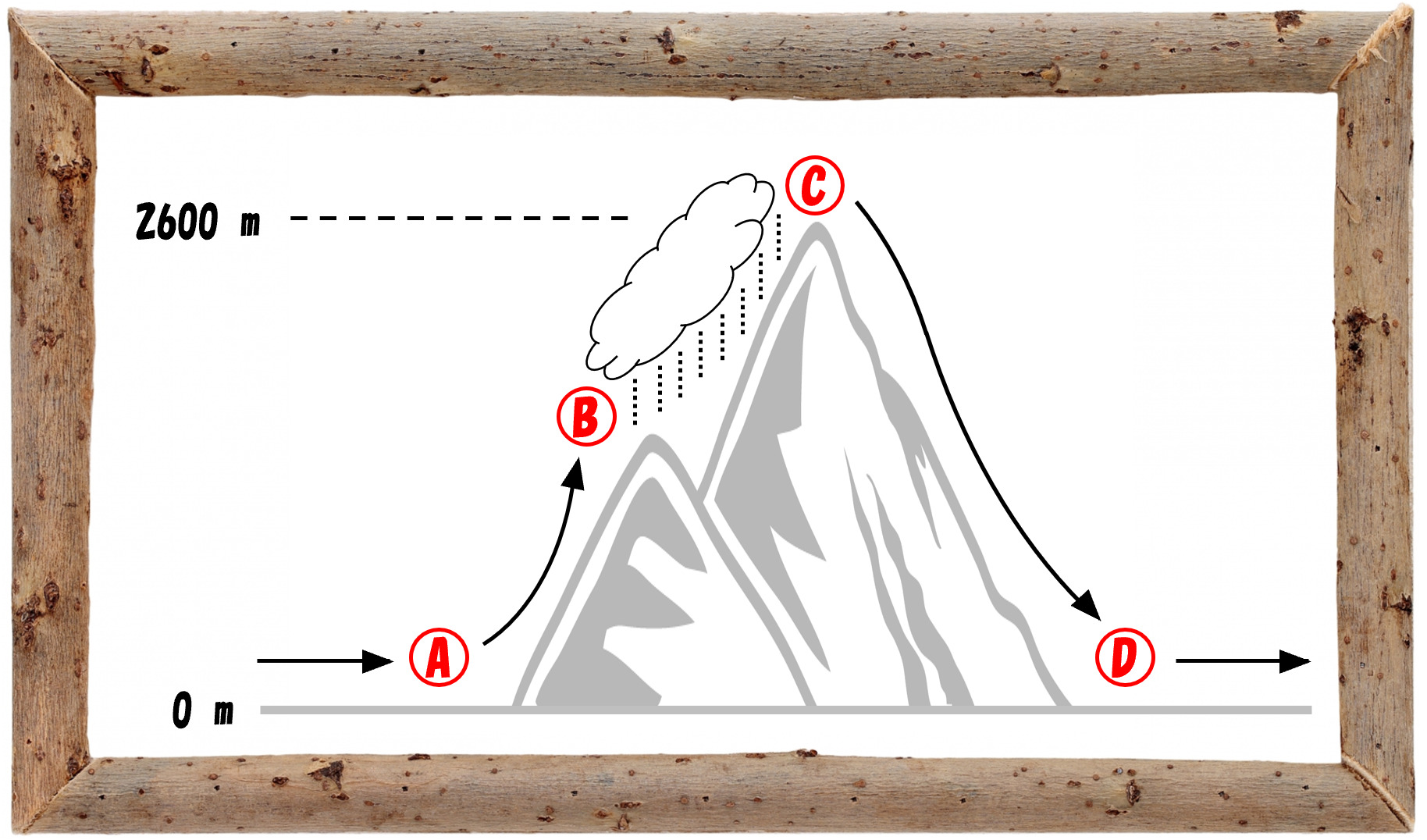

フェーン現象と気温・露点・飽和水蒸気量の関係

フェーン現象とは、山をこえ下降した空気によってふく「あたたかく、かわいた風」のことです。日本では2~5月に、山をこえた強い南風によって、火災がおこりやすくなります。

上図の場合、風上である A地点の空気が、B地点~C地点を経由して山をこえ、ふもとのD地点に達したとき、「気温の高い、かわいた空気」に変化しているのです。その仕組みを、これから解説していきますね。

- 雲のない状態では、1℃ 下がる。

- 雲のある状態では、0.5℃ 下がる。

気温が露点に達して、雲ができはじめる(B地点)

A地点では、空気1m3 中に 13.6g の水蒸気がふくまれています(気温は22℃)。この空気が上がっていくと、気温は下がり、飽和水蒸気量は少なくなっていくわけです。

飽和水蒸気量が13.6g となる気温が露点であり、表から露点は16℃となります。さらに気温が下がると、空気中にふくむことのできない水蒸気は液体の水となる、つまり雲ができ始めることになり、それがB地点です。

A地点(気温は22℃)からB地点(気温は16℃)までに、気温は6℃下がっています。雲のない状態では、高度が100メートル上がるごとに気温が1℃下がるのだから、A地点(高度は0メートル)からB地点までの高度差は600メートル(100メートル÷1℃×6℃)ですね。

まとめると、高度600メートル・気温16℃のB地点で雲ができ始めることが分かります。

気温の低い、かわいた空気に(山頂のC地点)

B地点から山頂まで高度差がありますから、気温はさらに下がるはずです。B地点と山頂との高度差は2000メートル(2600メートル-600メートル)で、この場合は雲のある状態における気温の下げとなります。

雲のある状態では、高度が100メートル上がるごとに気温が0.5℃下がるのだから、山頂の気温はB地点よりも10℃(0.5℃÷100メートル×2000メートル)低い、つまり山頂の気温は6℃です。

なお、山頂(気温は6℃)における飽和水蒸気量は、表から7.3g です。もともとA地点では空気1m3 中に 13.6g の水蒸気をふくんでいましたから、山頂までに空気1m3 あたり6.3g(13.6g-7.3g)の水分を失い、山頂では7.3g となりました。

A地点の空気は、山頂へと達するまでに、「かわいた冷たい空気」に変わったといえますね。

気温の高い、かわいた空気に(D地点)

山頂からD地点まで、雲のない状態で高度が下がっていきます。その高度差は2600メートルなので、その間に上がる気温は26℃(1℃÷100メートル×2600メートル)、つまりD地点の気温は32℃(6℃+26℃)です。

空気中にふくまれる水蒸気の量は、山頂からD地点まで変わりません。ただし、気温は上がっていきますから、ふくむことのできる水蒸気量は、高度が下がるにしたがって増していきます。

このようにして、風上側のA地点にあった空気(気温:22℃、空気1m3 あたりの水蒸気量:13.6g)は、山をこえて風下側のD地点(気温:32℃、空気1m3 あたりの水蒸気量:7.3g)に達したとき、

- 気温の高い(22℃→32℃)

- かわいた(13.6g→7.3g)

以上のような空気の状態変化によって、フェーン現象は発生します。

2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!

くわしくは、以下の記事をご覧ください。

⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

スポンサーリンク

スポンサーリンク